こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんは彫刻を鑑賞したことはありますか?

アートのジャンルの中でも「難しそう…」と言う印象を持つ方も多いのではないでしょうか。

絵や写真と比べて日常生活で触れたり、彫刻の展示を目にする機会も少ないと思うかもしれません。

実は彫刻作品は日常のいろいろなところで目にすることができます。

学校や公民館、駅などには彫像が飾られていることも多く、大きくて目立つ彫刻作品は観光スポットや待ち合わせ場所になることもあります。

彫刻の歴史や鑑賞ポイントを知ると、日常生活で見る彫刻作品の魅力を知ることができます。

本記事では美術初心者の方でもわかる東洋彫刻の鑑賞ポイントについて解説します。

その他の【アート鑑賞解説】はこちらから!

コンテンツ

Toggleイントロ情報

東洋彫刻って?

東洋彫刻とは具体的に何を指すのでしょうか。

東洋美術(オリエント)は西洋美術(オクシデント)と比較されて用いられる言葉です。

東洋美術では、インドからイランに渡るアジアにエジプトを加えた広い地域を東洋と表すことが多いです。

現代では地理的な認識が改められたことで、東洋という包括的な分野は細分化されていきました。

東洋の範囲も東アジア、西アジア、南アジアへと分類され、日本美術や中国美術といった国単位でのジャンル分けもされました。

鑑賞ポイント1:仏教的世界観のメッカを堪能しよう!

アジア圏で信仰されている主な宗教には仏教、イスラム教、ヒンドゥー教、ジャイナ教などがありますが、その中でも広く知られ、文化との結びつきが強いものがキリスト教、イスラム教に並ぶ世界三大宗教である仏教です。

日本でも古くから信じられてきた宗教で、現代では意識している人は少ないかもしれませんが冠婚葬祭や観光名所にはその名残りがあります。

仏教の興りは正確には不明ですが、紀元前6世紀頃にインドで発祥されたとされています。

美術史において典型的な仏教美術が登場したのは、西暦78年頃の中央アジアからインドにかけて栄田王朝クシャーナ朝でのことでした。

袈裟を着て後光をたたえた立ち姿や、坐禅や涅槃のポーズをとった様々な仏陀像が作られました。

仏陀という宗教的な英雄が形作られる前には、王朝の権威を讃えるための王像や、動物、器物を主なモチーフとしていたようです。

ここで、西洋彫刻との比較をしてみましょう。

西洋彫刻(主にギリシア・ローマ彫刻)においては、初期のギリシア彫刻では神話の登場人物や理想化された人間像を制作していました。

時代を下りローマ彫刻以降になると、王様や知識人などの権威を誇るためにリアルなつくりへと変わっていったのです。

神話から王族へ、理想から現実へ様式が変わっていったことが、西洋と東洋でちょうど真逆の推移を辿っているのは面白いですね。

さらに興味深いのは、クシャーナ朝を中心に作られた初期仏教美術には同時期に制作されていた他の美術様式や宗教文化との混淆が見られることです。

例えば、正面を向き右掌を正面に向けるポーズはオリエントの王像や神像に起源があり、片足を踏み出すようなコントラポストはギリシア彫刻から取り入れたと考えられています。

仏教美術にギリシア彫刻の影響があったとは驚きですね。

実は初期の東洋美術は、地中海の向こうからやってきたギリシア・ローマの影響を受けており、東洋美術の様式の基盤となっていました。

これら初期の東洋美術の中でも、文化の混淆が顕著だったクシャーナ朝の美術を指して「ガンダーラ美術」や「ギリシア仏教美術」と言います。

仏教が広まって以降ギリシア彫刻らしさは徐々に失われていきましたが、この限られた期間の作品は西洋美術と東洋美術が混ざり合った美術史の中で見ても貴重な様式を見ることができます。

『ガンダーラ仏(紀元1〜2世紀)』

頭の後ろにある円盤は、後に仏教美術で定番となる後光(神的存在を示す表現方法)です。

後光自体はイランに端を発する宗教的世界観に由来しますが、

似たような表現はアメリカ先住民の宗教にも見られます。

鑑賞ポイント2:教会がない国の石窟美術

鑑賞ポイント1で見てきたように、美術と宗教の歴史は切っても切れない関係にあります。

政治や科学の発展といった精神の拠り所が希薄な古代の美術は特にその傾向にあり、宗教を中心に美術をはじめとする文化が牽引されていったと言っても過言ではないでしょう。

その代表的な例が西洋美術におけるギリシア彫刻です。

文化の中心にギリシャ神話があったこの時代、彫刻をはじめとする美術品は神に捧げるための偶像として作られていました。

さらに時代を経ると、宗教行事の中心地として教会が作られました。

教会が作られると、屋内で美術品を鑑賞することができるように絵画や壁画が発達し、彫刻は屋内に収められるサイズになっていきました。

さて、教会を必要としなかった宗教ではどのような美術が発達していたのでしょうか。

インドから中央アジア、中国までの広い地域では自然の洞窟や崖に彫刻を施した石窟美術(仏の姿を模したものを特に磨崖仏という)と呼ばれる制作方法が生まれました。

教会に飾られることを想定した西洋彫刻と比べると、自然の洞窟や崖を利用するという点でかなり規模の違いを感じますね。

紀元前2~後6世紀の間に隆盛を見せた石窟美術は、元々は王族のために作られた宮殿や墓碑を飾りつけるために行われた彫刻に端を発すると考えられています。

この「宮殿」と「墓碑」は洋の東西を問わず宗教と美術の歴史で重要なキーワードです。

古代ギリシャ・ローマではパルテノン神殿に代表される装飾的建築が見られ、エジプトのピラミッドや日本の古墳などの墓碑にも彫刻や土器が備えられています。

東洋美術の歴史においては紀元前3世紀頃、古代のイランからメソポタミアまでの地域を支配していたササン朝が宮殿や神殿の建築を積極的に推し進め、それに伴って石壁に施される装飾や彫刻が発達していきました。

石窟美術の代表的な例はインドの『アジャンダー石窟群(未詳)』、中華人民共和国の『雲崗石窟(460年)』などが挙げられます。

世界文化遺産にも登録されている中華人民共和国山西省の『雲崗石窟(460年)』。

1km以上に渡る石窟に、大小さまざまな石仏が50000体も彫られています。

最大の石仏は17mの大きさ。

Yungang Grottos(© Gisling)、[クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(表示3.0 国際)]

実際に宮殿や石窟を目にする機会は少ないかもしれませんが、世界遺産や観光名所になっている場所がたくさんあります。

写真やレプリカ、観光などで見かけた際には、西洋彫刻との規模や背景を比較してみるのも面白いでしょう。

鑑賞ポイント3:「造」でみる「像」の妙味

西洋彫刻と比較すると素材に注目することができます。

古典的な西洋彫刻で主に使用される素材には大理石、ブロンズなどがあります。

東洋彫刻で大理石や鉄が用いられている作品はとても貴重で、年代も15世紀前後と彫刻の登場から遅いタイミングで使用されています。

これには、当時の大理石がイタリアやスペインなどの地中海沿岸で主に産出されていたことが関係しています。

反対に山岳や粘土に恵まれていた中央アジア周辺では石造が、森林に恵まれていた日本では木造の彫刻が主流となりました。

日本では長い間、建築や彫刻を木造で行ってきました。

中国では中央アジアから仏教が伝えられ仏像は当然石仏が多数派でした。しかし中国から日本に仏教が伝来すると、石材が豊富になかったのか木造で制作されるようになります。

これによって作られたのが私たちにも馴染み深い木彫り彫刻です。

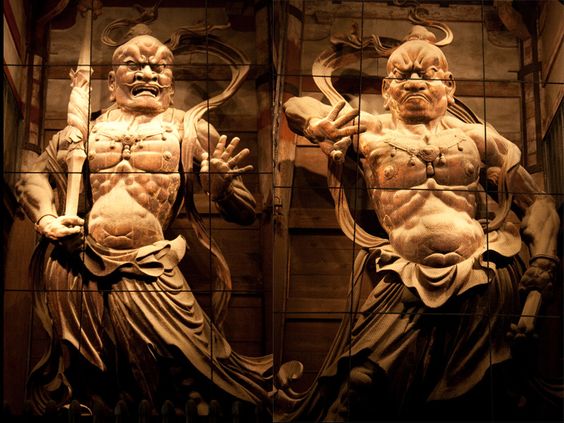

代表的な作品は運慶・快慶による南大門『金剛力士像(1203)』や、浅草寺宝蔵門『阿像・吽像(1962)』などが挙げられます。

木彫りの仏像には作り方によって2種類に分けることができます。

一つ目は「一木造り」です。

体の大部分を一つの木材から彫り出す制作方法で、腕や細かなパーツは別の木材を使う場合があります。

彫刻と聞いてふつうイメージする制作方法で、大理石を用いた西洋彫刻も同じような作り方をしています。

大きな木材を必要とする上、調達できる木材以上の幅のものは作れません。

また、像を運ぶのが大変で展示や保管にコストがかかるというデメリットがあります。

二つ目は「寄木造り」です。

これは仏の身体のパーツを細かく分けてそれぞれ一つの木材から彫り出し、組み立てることでひとつの仏像として完成する制作方法です。

パズルやプラモデルを想像すると分かりやすいかもしれません。

作品の幅が木材の直径を超えてしまうような大作には、この寄木造りが用いられます。

木彫の作品を鑑賞するときは、このどちらの制作方法がとられているかを意識するだけで発見があるかもしれません。

運慶・快慶作『金剛力士像(1203)』。

今にも動き出しそうな迫力や威厳を感じつつも、表情はどこかユーモラスに感じます。

金剛力士像をモチーフとした仏像は多くあり、

ポーズも概ね同じなので作り手の感性が如実に出るので比較すると楽しいです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

西洋彫刻との比較や、仏教的世界観を軸に東洋彫刻の鑑賞ポイントについてご紹介しました。

日本には京都や鎌倉といった仏像を見ることができる観光地が多い一方、誰しも一度は見聞きしたことがある故に進んで興味を持つ人も少ないかもしれません。

近年では意外と仏像やオリエント彫刻の展示も増えていますので、この機会にぜひ鑑賞してみてください。

おすすめ書籍

カラー版 東洋美術史

東洋彫刻について詳しく書かれた書籍は少ないのですが、こちらは美術の教科書などにも利用されている東洋の美術史について網羅的に載っている本です。一冊で建築や絵画についても学ぶことができるので、ジャンルごとの比較をしても楽しめるでしょう。