コンテンツ

Toggle自己紹介とご経歴

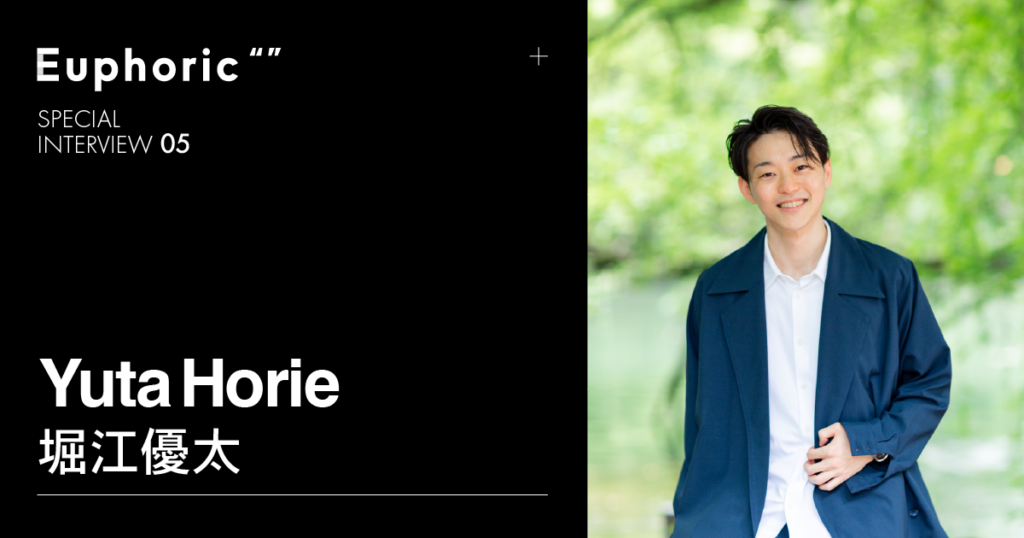

| 名前 | 堀江 優太(Horie Yuta) |

| 生年月日 | 1989年1月 |

| 出身地 | 岐阜県岐阜市 |

| 学歴・経歴 | 東京理科大学大学院工学研究科建築学専攻→FUJIWALABO→独立 |

| 分野/芸術動向 | 建築/空間デザイン/3DCGなど |

| SNS | X : https://x.com/H_Y_per Instagram : https://www.instagram.com/yuta_3dcg Threads : https://www.threads.net/@yuta_3dcg YouTube : https://www.youtube.com/@FutureCrafts3D note : https://note.com/yuta_3dcg |

私は1989年1月に岐阜市で生まれ、2008年に大学進学のため東京に、2014年に東京理科大学工学研究科建築学専攻を修了した後にFUJIWALABOという建築家の藤原徹平が主宰する、いわゆるアトリエ系と呼ばれる小規模の建築設計事務所で働き始めました。

https://fujiwalabo.com/

ここの所長は、国立競技場の設計などで有名な隈研吾の右腕として長年活躍されていた方です。その方が独立して5年目の事務所に入所しました。ですので、隈研吾からすると私は孫弟子に当たります。

厳密に言うと2020年の6月にFUJIWALABOを退職してフリーランスになったのですが、2023年の9月までは下で紹介している京都市立芸術大学の新キャンパスの仕事を業務委託で受託していたので、完全にフリーランスとなったのは2023年の10月からです。

それ以降は3DCGをメインにゲーム背景のデザインや建築のビジュアライゼーションを行っています。

キャリアの背景とモチベーション

建築デザイナーから3Dアーティスト、そしてフォートナイトの島クリエイターとして活動されていますが、これらの分野に興味を持たれたきっかけや背景を教えてください。

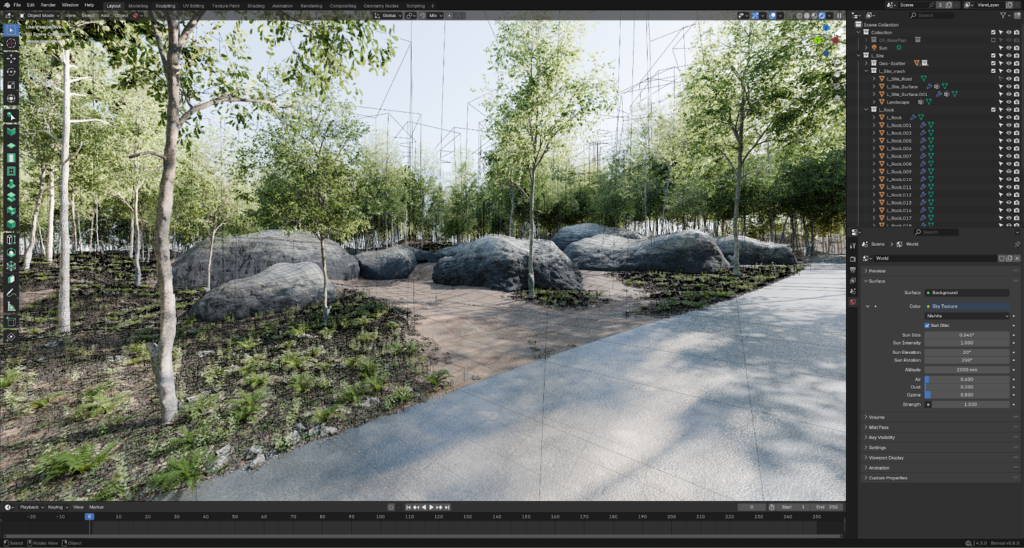

2021年にBlenderという3DCGソフトの存在を知ったことが、私が3Dアーティストの道に進んだきっかけです。

それまでは、建築設計の中で設計のための補助ツールとして3DCADを使って簡単な3Dモデルを作っていた程度でしたが、Blenderを触りはじめたことで3DCGでビジュアルをつくることにハマりました。そこから自分の作品をつくっては、X(旧Twitter)で作品を投稿したり、Blender以外にもUnreal Engineというゲームエンジンに触れながら、学習している内容を発信したりしていました。

同時にCGやゲーム系のアカウントをフォローする機会が増えていきました。

そんな中、2023年の初春にFortniteのCreative 2.0(UEFN)の登場によってFortniteのゲーム内に自由にデザインした空間がつくれるということを知りました。特に印象的だったのは建築CGを専門にされているWANIMATIONさんがファンズワース邸をFortniteの中につくっていたことです。

有名建築に世界中からアクセスできて、遊び回れるということに感激しました。

実は当時、建築設計の仕事に対して、どこか閉塞感を感じていました。建築デザイナーとはどこまでいっても受注仕事なので、クライアントありきのお仕事です。どんなに自分が良いと思っている内容でも、クライアントが首を横に振った時点でボツになります。おまけに金利や物価の上昇による影響をモロに食らう業界のため、常に厳しい条件の中で建築をつくっている状態でした。

それはそれで重要な仕事だと思うのですが、建築や空間をつくることはもともと大好きなので、もう少し自由につくれたらな…という願望をひっそりと抱えていました。また、建築は良くも悪くも場所に縛られるため、つくった空間を体験できる機会が限られていると感じていました。

個人住宅は竣工時の内覧会を除けば他者が見学することなどは滅多にできないし、公共建築だとしても、その場まで足を運ばなければ実際に体験することはできません。観光地のど真ん中にでもない限り、多くの人に空間を体験してもらうということは難しいのが現実の建築です。

そんな矢先、フォートナイトの中で、自分がデザインした空間を自分の力でつくることができると知りました。世界中の人に自分がデザインした空間を体験してもらえるということに、とてつもない可能性を感じています。

リアルとバーチャルの両方で空間デザインを手掛ける中で、それぞれの分野の魅力や挑戦についてどのように感じていらっしゃいますか?

リアルの魅力はもちろん素材の質感や光の移ろい、温熱環境、人の動きなど、五感を通じて感じられる空間体験を作り出せる点が何よりも魅力だと思います。加えて、物理的に存在するからこそ、周辺の環境と馴染んでいくような変化を楽しむことができるものだと思います。

対して、バーチャルの空間は、アクセスの手軽さが何よりも魅力だと思います。現実の建築であれば、そこに行くまでに何かしらの移動が生じるので時間もお金も体力も必要ですが、バーチャル空間であれば、機材さえあればいつでもアクセスすることが可能です。

つまり訪問のハードルが低いため、多くの人に来て体験してもらえる可能性が高いと言えます。また、バーチャル空間は現実世界には無い空間を生み出すことも可能です。バーチャル空間は、今後も技術の進化によってより現実に近い没入感を得られるようになっていくことが予想されます。

それに現実世界を超えた空間をつくることができれば、これまでに無い体験を生み出せるようになります。そうなったときにはバーチャルシュールレアリズムのようなムーブメントが起こると予想しています。

フォートナイトでの活動について

フォートナイトのクリエイティブモードで島を制作する際、建築デザイナーとしての経験はどのように活かされていますか?

現実世界の建築をデザインしていたことが、ゲーム背景の世界で活きる部分は多いと感じています。

わかりやすいところだと素材の表現や使い所です。例えば現実世界では屋根に使える材料は種類が限られるので、変なものを選ばずに現実味のあるアセットがつくれます。

また、素材そのものの質感の再現にも活きています。長く本物の素材を見てきたからこそ、ゲーム内のマテリアルもうまく値を設定できていると思います。

その他ではコストへの対応も挙げられます。現実の建築ではお金が、ゲーム背景の場合はデータ容量が制約になっています。実際の建築で予算オーバーした場合、施主の要望やデザインコンセプトからずれないように、本当に必要な部分を残してそれ以外の部分を減額していきます。

例えば仕上げに貼るタイルの種類を変えたり、形状を工夫してつくりやすくすることで予算内に収まるような調整をしています。このとき気にするのはどんな部分ならコストを下げても出来上がりに影響が出ないか、という視点です。

これはゲームの容量調整でも同じことが言えると思います。例えばゲームの容量を下げるためにはポリゴン数を減らす、テクスチャ用の画像のサイズを下げるなどの方法があります。その場合も、ゲーム内の体験に影響が出ない範囲で調整します。

そういった調整するべき場所の勘所はゲーム背景制作でも活きていると思います。

ゲーム内での空間デザインと現実世界の建築デザインの違いや共通点について、お考えをお聞かせください。

ゲームの建築でも実際の建築でも、私がつくっているのは「体験」です。

ここを歩いたら何が起こるだろう?とか、ここに光を通すとどんな印象になるのだろう?とか、どちらもそんなことを考えながらつくっています。そういった意味では、現実でもゲームでも、つくるときに考えていることは一緒ですね。

違いでいえば、つくる上で制約が挙げられます。現実の建物は地形、気候、重力、法律、予算などが、つくる上での制約となります。

ゲーム背景の場合は、ゲーム容量の都合でアセットのポリゴン数やテクスチャサイズ、読み込み速度、カメラの可動性などが制約になります。

これらの制約があるので、それぞれの世界で異なる解決策が必要になります。

フォートナイトとクリエイターの未来についてどうお考えですか?

フォートナイトは世界に5億人以上のプレイヤーがいるメガコンテンツです。

独自のゲーム性が良いのはもちろん、マルチプラットフォームなのでPCからスマホまで機器を問わずプレイできることと、プレイするだけなら基本的に無料で遊べることが人気の秘訣だと思います。

フォートナイト自体は今後もプレイヤー人口が増え続けるものと思われます。また、フォートナイトはマインクラフトやロブロクスのようなUGC(ユーザー生成コンテンツ)の1つです。

Youtubeが成功例としてわかりやすいのですが、プラットフォームがあって、ユーザーがそこにコンテンツをアップロードしていくことで報酬を得られるエコシステムがあります。フォートナイトのマップもアクセス数に応じて報酬が得られる仕組みです。となるとYoutubeのように、プレイヤーもクリエイターも同時に増えていくことが予想されます。

特に、UEFNが登場してオリジナルのアセットを使ったマップ制作が可能になって以降は、各企業がフォートナイトに参入していました。有名企業だとHONDAやNikeなどがオリジナルマップを制作しています。

HONDA

https://zetadivision.com/news/2023/03/24/15246

NIKE

https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-launches-airphoria-in-fortnite

フォートナイトはあくまでゲームのプラットフォームなので、中で直接物品の売買はできないし、外部サイトへの誘導も許可されていません。しかし、プレイヤー人口を考えると企業の世界観を伝えるメタバース空間として、広告塔の役割を果たしてくれます。

フォートナイトに限らず、ゲームがベースのUGCが盛り上がるということは、必然的にクリエイターの需要も高まることは間違いないでしょう。

NOT A HOTELのデザインコンペティションへの参加経験

なぜNOT A HOTELのデザインコンペディションに参加されたのでしょうか

NOT A HOTELは数年前から注目していた企業でした。

この企業はシンプルに言うとシェア別荘を販売している企業で「世界中にあなたの家を」というコンセプトのもと、各地に上質な建築を建てて販売しています。この販売方法は当時からすると新鮮で、建築を実際に建てる前に圧倒的にフォトリアルなCGをもとにブランドを築いて多くのファンを獲得するスタイルで営業されています。

そんな企業が開催するコンペだったので、建築設計もフォトリアルなCGも両方やっている私は恐らく相性が良いんではないかと思っていたため、応募しました。

個人で1案、チームで1案提出し、ありがたいことにチームで提出した方はBEST30にノミネートしていただきました。

NOT A HOTELのデザインコンペティションに参加された際のプロジェクトについて、コンセプトやデザインのポイントを教えていただけますか?

コンペの敷地は北軽井沢で、浅間山の噴火によってできた巨岩と、深い森が特徴的な場所です。BEST30に入った案のコンセプトはIWAYA(岩屋)です。

森と呼吸するような現代の岩屋を設計しました。

私は設計者というより3Dアーティストとして参加していました。

設計の初期段階から敷地の3Dモデルを地形だけでなく森や岩まで再現した高精度なものをつくり、リアリティのある設計ができる体制を整えました。おおよその平面図ができたら3Dモデルを作成し、仮の仕上げを当てながら、従来の建築プロセスではできないような精度で検討ができたと思います。

個人で出した方のコンセプトはCOMPLEMENT(補完)です。

敷地にある巨岩に根を張る木々の姿から着想を得て、1階を岩の中のような重厚感のある落ち着いた空間に2階は木々の中にいるような軽快感のある明るい空間にそれぞれ設えました。

惜しくも採用には至らなかったとのことですが、その経験から得られた学びや今後の活動への影響についてお聞かせください。

面白い座組のチームで取り組んだので、非常に学びが多かったコンペでした。

建築設計出身の生成AIが得意なクリエイティブディレクターを中心に、アートディレクター、コピーライター、インテリアデザイナー、建築家に加えて、3Dアーティストとして私が参加しています。

建築設計者はわりと全体の形やコンセプトメイクの方に重心が偏りがちです。

端的に言うと、建築デザイナーはインテリアのデザインはそこまで得意ではありません。しかし、チームにアートディレクターやインテリアデザイナーがいるので、苦手な部分を補い合いながら提案づくりに取り組めましたし、インテリアデザインにおいて、どんな部分を考えるべきか新たな知見も得られました。

さらにコピーライターもメンバーにいるため、提案を伝えるための言葉の組み立て方も学べました。

教育者としての視点

大学で非常勤講師として教鞭を執られていますが、学生たちに伝えたいことや教育において重視している点は何でしょうか?

教育の場で重視しているのは「結果を出すために最適解を探し続けること」を常に意識するように伝えています。どの世界もそうかもしれませんが、特にデザインの世界は良いデザインができたという結果がすべてだと思っているため、教育の場でもそれを意識しています。

私が教鞭を執っている東京理科大学では社会人コースの授業を担当しているので、学生は日中に仕事をして、就業後に大学に学びに来ている方ばかりです。彼らは仕事しながら学ぶ決断をしただけあって、非常に真面目な方が多い印象です。

それゆえに、あらゆる課題を生真面目にこなしていて、非常に負荷が高い日常を過ごしています。

生真面目に取り組むことは、それはそれで美徳ではあります。ですが、冒頭に述べたように、デザインの現場では努力した過程よりも、いかに良い結果=デザインを出せるかがすべてだと私は考えています。

私の担当している授業は製図基礎で、主に図面の描き方を覚えてもらうために名建築の図面を製図板を使って手描きで描くことを教えています。名建築の図面を見ながら各自がケント紙に同じ図面を描いていく課題を出していますが、課題の提出方法は描いたものをスキャンしてPDFにしたものを出してもらうようにしています。

これには設計の現場で図面をやり取りするのと同じプロセスを体験してもらうというのが一番の目的ではありますが、同時に課題の抜け道にもしています。

この提出方法であれば、仮に上級生から昨年の図面をもらって名前を変えて提出することも可能なのです。

もし自分でデザインしたものを提出してもらう課題であれば、上級生の過去作をもらって提出した場合はデザインの現場では絶対にやってはいけない行為なので不合格としますが、トレース課題なのでよしとしています。

どれだけの学生が気づいているかはわかりませんが、要するに私にバレなければチートは大歓迎の姿勢でいます。笑

結果がすべてなので、言い換えれば結果を出すためにした工夫は誰かを陥れる行為でない限りすべて評価の対象としています。

建築やデザインを学ぶ学生たちに、リアルとバーチャルの両方の視点を持つことの重要性について、どのように指導されていますか?

リアルかバーチャルかは選択肢の1つであって、どちらか一方に囚われないように指導しています。そのために、リアルの良いところと良くないところ、バーチャルの良いところと良くないところを理解しておく必要があるということを伝えるようにしています。

私たちの目的は“素晴らしい体験の提供”なので、リアルかバーチャルかの選択は鉛筆で描くか筆で描くかくらいの違いでしかないと考えています。

製図やCGをやっていると、ある時点から技術的に優れている点に惹かれていくことがあります。そうなると、技術的に優れたことをやろうとして、本来の目的を見失ってしまうことも起こりえます。

例えば、高松伸という建築家がいますが、彼は鉛筆による重厚感のあるドローイングが非常に特徴的な建築家です。( https://takamatsu.co.jp/gallery/page/8/ )

その画力に憧れてドローイングを真似してみるということもあると思います。しかし、そもそも明るいイメージの提案をつくっていたはずなのに、重厚感のあるドローイングで表現してしまった場合、提案の魅力が伝わらないということが起こってしまいます。

技術を伸ばすことは重要なのは間違い無いのですが、あくまでも自分の考えを表現するための1つの手段であることに変わりありません。ですので、先の教育の場で重視していることと重複しますが、目的達成のために最適な手段は何かを探求し続けることが重要だと考えています。

今後の展望とビジョン

今後、リアルとバーチャルの空間デザインにおいて、どのようなプロジェクトや挑戦を考えていらっしゃいますか?

建築設計者である私が高精度な3DCGを扱えるようになって気が付いたのですが、仮想空間であれば建築を設計して施工するまで、たったひとりで行うことができるということです。しかも、フォートナイトであれば現実の建物でいうところの土地代であるサーバー代すらかかりません。

つまり、個人で複数のモデルハウスを所有でき、世界中の人にその建築を体験してもらうことが可能なのです。

これは現実の建築をつくっている人からすると異常なことです。ですので、短期的な目標としてはフォートナイト上にオリジナルデザインのモデルハウスをいくつもつくって、世界中の人に体験してもらいたいと思っています。

そして長期的な目標としては、このメタバース上のモデルハウスを通じて実際に建築を建てたいという需要を生み出し、建築家の市場を拡大したいと考えています。

建築家の仕事は基本的にはマーケット・インのビジネスモデルで、かつ集客が非常に難しいのが実情です。しかし、メタバース上のモデルハウスがあれば、個人事務所でもプロダクト・アウトの戦略が取れる可能性があります。

メタバースのモデルハウスを先陣を切って制作していくことで、これまで建築家に頼んでいなかった層にもリーチさせていき、建築家市場の拡大ができるようになりたいと考えています。

建築デザインとデジタルアートの融合について、将来的にどのような可能性や展望をお持ちでしょうか?

建築は当然ですが建てれば存在できるし、建てなければ存在できません。そのため、建築をデザインすると、建ったのか建たなかったのかで、“BUILT”か“UNBUILT”という区別がされてきました。

しかし、デジタル技術の発展により、個人でもデジタル上にオリジナルデザインの建物を建てることができるようになりました。それによって、今後の建築は “REAL” か “UNREAL”の区別になっていくのではないかと考えています。

従来であればUNBUILTとなる建築もUNREALなら実現可能です。

かつて建築家のザハ・ハディドがアンビルトの女王と呼ばれたように、私はアンリアルの大家(たいか)と呼ばれるのを密かに狙っています。笑

パーソナルな側面

クリエイティブな活動を続ける上で、日常的にインスピレーションを得るために行っていることや習慣があれば教えてください。

常に視点は一つではないと考えるクセをつけています。

例えば、最近では『103万円の壁問題』が世間を騒がせていましたが、個人的には上限引き上げに賛成の立場ですが、世の中には反対派もいます。

このとき、なぜ反対派は反対しているのか、正解でなくとも理由を考えるようにしています。世の中目の前に見えていることだけが全てではないので、自分が考えていることと反対の考えがあることを常に意識するようにしています。

それと最近はアウトプットの場として、noteも始めました。

https://note.com/yuta_3dcg

考えていることを言語化することも習慣にしていきたいと考えています。

これまでのキャリアの中で、特に印象に残っているプロジェクトや出来事があれば、お聞かせいただけますか?

京都市立芸術大学の新キャンパスの設計はとても印象深いプロジェクトでした。

前職での仕事ですが、2017年の設計者選定のプロポーザルから関わって設計に3年、工事に3年の計6年、設計者のメインメンバーとして従事していました。延床面積約70,000㎡というと、いわゆるタワマンと呼ばれる超高層マンションと同じくらいの床面積です。

しかし、建物の用途は芸術大学なので、専攻ごとに必要諸室が異なります。そうすると、高層ビルのように上下階で同じ間取りを積むようなことがないため、70,000㎡あれば、すべての面積を設計することになります。

そのうち私が責任者として見ていた範囲は約10,000㎡です。

私はアトリエ事務所と呼ばれるデザインに特化した小規模な設計事務所に所属していましたが、1事務所では対応できる規模ではないため、同規模の事務所5社による共同設計で行いました。

他社とノウハウを共有しながら進めることはとても新鮮でした。設計条件も厳しく、人的リソースも限られていたため、常にやることを工夫しないと問題を乗り越えられない状況でした。

工夫しながら最速で結果を出さねばならなかったので、学生に対しての指導方針の基盤は、このプロジェクトで醸成されたといっても過言ではないと思います。

規模、内容ともに難易度の高いプロジェクトでした。

いかがでしたか。

建築の道からスタートし、現在はこれまでのご経験を活かし新たな領域にも挑戦している堀江さんのキャリアは多くのクリエイターにとって、興味深い道の1つではないでしょうか。

今後もEuphoric ” “では、世界中のクリエイター、デザイナー、アーティストの皆様を深掘りインタビューしていきたいと思います。

今後ともご愛読よろしくお願いいたします!