こんにちは。ユアムーン 編集部です。

皆さんはエドガー・ドガという人物をご存知ですか?

ドガはフランスで活躍した印象派画家・彫刻家です。

モネやルノワールなどと同じ時期に画家として活動し、人物画、特にバレエを習う踊り子たちの作品を多く残したことで知られています。

本記事ではそんなエドガー・ドガの人生と作品についてご紹介します。

コンテンツ

Toggleエドガー・ドガって?

基本情報

| 本名 | イレール・ジェルマン・エドガー・ド・ガ (Hilaire Germain Edgar de Gas) |

| 生年月日 | 1834年7月19日〜1917年9月27日(83歳没) |

| 国籍/出身 | フランス王国 パリ |

| 学歴 | 国立美術学校 |

| 分野 | 画家、彫刻家 |

| 傾向 | 印象派、ジャポニズム |

| 師事した/影響を受けた人 | アングル、マネ |

人生と作品

生まれと環境

1834年7月19日、ドガはフランスのパリで誕生します。

ドガの父・オーギュストは祖父イレールが設立した銀行を受け継いだ支店長で、家庭はとても裕福なものでした。

ドガは五人きょうだいの長男で、特に末っ子のルネを可愛がっていました。

ドガの名前は祖父の代から受け継ぐものでしたが、父が貴族のように威厳を見せようとしてドガ(Degas)の綴りをド・ガス(De gas )と名乗っていました。

1847年、ドガが13歳のときに母セレスティーヌを亡くしますが父オーギュストは再婚をせず仕事に没頭しました。

しかし銀行の経営はしだいに傾き、彼が亡くなる頃には銀行の財政状況はかなり悪化した状態でした。

その一方で彼は絵画と音楽を愛する文化人であり、息子のドガを連れて絵画蒐集家の家を訪ね、鑑賞会をしていたようです。

このおかげでドガは幼い頃から美術に興味を持っていましたが、父自身は彼に法学を学ばせ、堅実な職に就くことを望んでいました。

父の期待には応えられない

ドガはルイ=ル=グラン中学を卒業し、大学入学資格を得て1853年に大学の法学部へ入学しました。

成績を引き合いに出すまでもなく、父を安心させるのに十分な優秀な学生であったドガですが、この頃のドガはすでに画家への興味を強く抱いていました。

実際、ドガは大学入学とほぼ同時にルーヴル美術館での模写の許可を得ており、たびたび出かけては模写をし、画家になることを夢見ていました。

そしてドガは、ルーヴル美術館の初期ルネサンス絵画をすべて模写し、父に「もう法律の勉強を続けることはできない」と告げるに至ります。

父は家業を継ぐべき長男が画家への道を望んでいることにひどく驚いたようですが、ドガの意思は固く、法学部の籍を退くことになりました。

画家としての第一歩

『イレール・ドガ(1857)』

大学を辞め、画家としてのスタートを切ったドガは、ルイ・ラモートという画家のアトリエに通い始めます。

彼は画家アングルの友人であるエドゥアール・ヴァルパンソンの紹介で知り合った人物で、ドガの友人ポールの父でもありました。

ラモートはデッサンを重視するアカデミックな美術をドガに教え、おかげで画家としてのスタートにふさわしい基礎知識を身につけるのに十分な環境でした。

1855年にドガはフランスの国立美術学校(エコール・デ・ボザール)に入学します。国立美術学校ではローマ賞の受賞によるイタリア留学が目指されるものですが、ドガはこの登竜門を早々に諦め、自身の資金でイタリアに滞在し、そこでアングルと出逢います。

アングルとの出会い

ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル(1780~1867)は19世紀前半のフランス美術を代表する画家で、ドラクロワらが興したロマン主義絵画の台頭と対立して古典主義的な絵画を貫いた人物です。

アングルに2年のあいだ師事したドガは多くのことを学び、それを忠実に実行しました。

その最たるものが、ドガの習作に目を通した後のこの言葉です。

よろしい!お若いの。実物を見て描いてはいけない。

つねに記憶か巨匠の版画によって描くことだ

この言葉からドガは昔の巨匠の作品を常に鑑賞し、記憶に留め、筆を動かし続けました。

ルーヴル美術館、国立図書館の版画室、万国博覧会など、あらゆる場所で模写を行い、家族たちをモデルに肖像画を描くことも多くありました。

同時代にはモネやセザンヌなどが、未熟ながらも作品をサロンや展覧会に出品し、画家としてデビューしていた頃でした。

しかしドガは、アングルからのアドバイスを忠実に実行して、模写とデッサンのみを愚直に続けました。

そのため、ドガには初期作品と言えるものの点数が少なく、ここにきて頑固に「画家としてのデビュー」を拒んでいるようにすら見えました。

のちにドガはこのように語っています。

巨匠の作品を、何度も何度も模写しなければならない。

そして、すぐれた模写画家である証拠を完全に示したあとでなければ、当然のことながら、実物を見てラディッシュを描くことさえ許されない

古典作品への、愛

『べルレッリ家の肖像(1859-1960)』

イタリアに長期滞在することに決めたドガは、祖父イレールの親族を頼りにナポリにある祖父の旧邸とローマを行き来しました。

ドガは習作のために親族をかわるがわるスケッチしましたが、ナポリを離れるときに肖像画からは距離を置き、古典作品にのめり込むようになりました。

歴史画を手がけたり、古代美術などの模写を行っていたドガですが、のちの批評家はこの期間について否定的な意見をくだすことが少なくありません。

というのも、古典作品へののめり込みはアカデミズムへの傾倒に他ならないという風潮があったからです。つまりドガは古い伝統に囚われ、「新しい絵画」を拓こうとしないロートルであるという風潮です。

あまつさえ、その後に知り合ったマネやセザンヌなどがアカデミズムをもてあましていたドガを刺激し、前進させたという俗説すらあるほどです。

実際はドガはこの時期に、大量の模写とデッサンを通じて、ただ線を描き写すことー、つまり「不毛な複製」からの脱却を試みている真っ最中でした。

実際にドガにとって模写は作家の意図を知るための手段であったようです。模写をすることで作家の意図を知り、そこにある「型」を見つけること、それを吸収することこそが目的でした。

レオナルド・ダ・ヴィンチの紅殻チョークによる『若い女の肖像』を油絵で、ニコラ・プッサンの『フローラの勝利』をペンと淡彩で仕上げるなど、批評家の言うほど単純な模写ではなかったことがわかります。

しかしドガが肖像画に囚われていたこと自体は事実で、父にその悩みを打ち明けていました。

父オーギュストはそんな息子に、肖像画は画家の生活を保証するものだと諭し、思い切ってパリへ帰り画家として歩み出すべきだと説得しました。

本当の、画家としての第一歩

『中世の戦争の場面(1865)』

1859年、フィレンツェに滞在していたドガは父の説得でパリへ帰国しました。

パリに戻ったドガはアトリエも見つからず、イタリアで知り合ったアングルやモローなどの画家、父や親戚からの励ましの言葉もないことに落ち込んでいました。

しかし半年もすると地元の近くにアトリエを構えることができ、イタリアからフランスに戻ってきたモローと再開することもできました。

さらに1865年に『中世の戦争の場面(1865)』をサロンに出品したところ入選。ドガはこれをきっかけに定期的に作品をサロンに出品するようになり、歴史画と距離を置き、本来の得意分野である肖像画に集中し始めます。

ジェームズ・ティソ(1836-1902)やエドゥアール・マネ(1832-1883)などと親しくなり、画家としてのスキルを磨いて行きました。

マネとは特に画家同士という立場を超えたプライベートの付き合いも多く、ひとりの友人として関係を持っていました。

その一方で1870年代にはお互いの才能を賞賛し合いつつ、マネはドガが女性に興味がないことを批評し、ドガはマネのブルジョワジー的な側面を批判するなど、喧嘩のタネが絶えない関係でもありました。

有名なエピソードとして、ドガが、ピアノを弾くマネ夫人と寝そべるマネを描いた肖像画を送ったところ、マネは妻の描かれ方が気に入らず、絵からマネ夫人の部分を切り取ってしまいます。

この件も後に仲直りしているようですが、ドガの作品へのプライドと、マネの夫人へのプライドが窺えるエピソードです。

サロンに恵まれない時代

『E.F.嬢の肖像、バレエ「泉」に際して(1867-1868)』

1860年代、ドガは同時期に活躍していたマネ、モローなどに比べて全くの無名でした。

無名どころか、頭の硬い画家だと批評の的になることすらあり、1865年から定期的に出品していたサロンも、ことごとく失敗に終わります。

前述したサロン出品のきっかけになった『中世の戦争の場面』はピュヴィス・ド・シャヴァンヌという画家だけが称賛されませんでした。

というのも、ドガが描く人物は自身の親戚や画家の日常風景、競馬場、オペラ舞台など上流階級の人物であることが多く、一般大衆の心に響かなかったり、批評家や蒐集家が評価に困っていたというのが実情でしょう。

その後しばらくしてドガは1870年を境にサロンへの出品を止め、普仏戦争によって創作活動自体が中止されてしまいます。

ドガはマネと共に国民軍の志願兵として徴兵され、要塞での任務につとめました。

踊り子のドガ、誕生

『ダンス教室(1871)』

普仏戦争の影響が落ち着き、活動を再開したドガの作品は大きく変化して行きます。

1970年代を境に、ドガを象徴する「踊り子」と「舞台」というモチーフが頻繁にキャンバスに現れるようになったのです。

作品の多くはオペラの舞台裏など、特別な許可がなければ入ることができない場所から描かれていましたが、実際にドガが立ち入ることができたかは不明で、想像で描かれた部分も多かったというのが定説です。

ただし舞台演劇に関わることができるようになったきっかけは明らかで、バスーン(オーケストラ楽器のひとつ)演奏者のディオーなどと知り合いになったことで、実際に舞台を見なくとも正確な様子を描くことができたのでしょう。

ドガは妹ルネの勧めで母方の親戚の住むアメリカ・ニューオリンズを訪ねましたが、一族の肖像画を所望され、フィレンツェでうんざりとした体験を蘇らせ辟易としました。

また1874年には父オーギュストが、叔父アシルが亡くなり、単純な悲しみから親族間の相続問題などドガの頭を悩ませるタネが降りかかりました。

作品を見ても、複雑な技法やテーマを手当たり次第に(見えるほど)、雑多に挑戦しました。

技法やテーマを模索する中でドガはパステルと出逢います。

油彩よりも簡単に扱え、不透明であるため修正が簡単で、すばやく作品を描き始めては手直しを繰り返すドガには理想的な画材でした。

1880年代に入るとドガを称賛する人たちが徐々に増え始め、作家ユイスマンスが『近代美術』にドガを称賛する文章を寄稿したことで話題を呼び始めます。

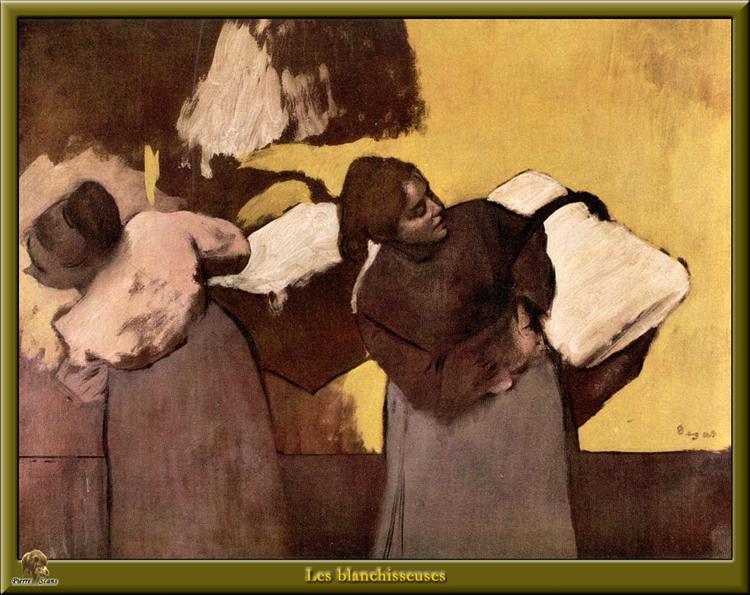

女と馬

『洗濯かごをかかえる女たち(1876-1878)』

ドガが主題にしたのは多くは“動く”女性でした。

象徴的な踊り子をはじめ、洗濯をする女性、さらには娼館、曲芸師などが挙げられます。

この頃には舞台裏に立ち入る許可を正式に得ていたとはいえ、時には舞台裏にかけこみ観察することもあったことから、これらを赤裸々に作品にすることが残酷であると批判を受けることもありました。

それでも、派手な舞台ではなく殺風景な稽古場でパトロンと話をしたり、体を曲げ伸ばししたりする踊り子、どこを見るでもなく洗濯をする女性、客を辛抱強く待つ娼婦などのありのままの姿を描いたドガは批判通りの意図を持っていたわけではないように感じます。

画商アンブロワーズ・ヴォラールはこのように述べています。

このような主題をあつかうとき、たいていは猥褻画になってしまう。

ドガ以外に、『女主人のお祝い』に喜びの雰囲気とエジプトの浅浮彫(ローレリーフ)のような偉大さの両方をあたえることができる画家はいない。

『競馬場、1台の馬車とアマチュア騎手たち(1880)』

また、ドガは馬にも興味を持っていました。

競馬や乗馬など、もともとドガが得意としていた上流階級層の風俗画と相性の良い馬は1870年頃から描かれていましたが、ここでもドガが描いたのは白熱するレースの様子や、客席を交えた賑わいを描いた風景画ではありませんでした。

その多くは騎手を乗せて並足でレースを歩く様子や、牧場で風景と一体化したようなワンシーンなど、女性と同じようにありのままの姿を描くよう努めていたようです。

その徹底的なリアル志向は『ネイチャー』などの専門誌で発表された馬の足の動きの分析結果を参考にしたことや、粘土やロウ、ブロンズ等で塑像を作ってから馬を描くなどのルーティンからも見て取れます。

この、塑像を用いてモチーフの存在感を掴むルーティンはドガにとっては作品の過程に過ぎなかったようで、彫刻家という肩書きにも違和感を感じていなかったようです。

それでは、先生は画家であると同時に彫刻家なのですね。

とんでもない!

ロウで動物や人間をつくったのは、自分を満足させるためだけの理由からだよ。

でも、絵画やデッサンを制作する合間に気晴らしをするためではなく、絵画やデッサンにもっと生き生きとした表現を与えるためなんだ。下準備とでもいうところかな。

資料以外のなにものでもないよ。売るためにつくったものは、ひとつもない。

(略)私に必要なのは、その特徴を完全にとらえて自然を表現すること、動きをありのまま正確に描写すること、骨や筋肉、かたく引き締まった肉体を浮かびあがらせることなんだ。(略)私の彫刻は、彫刻家が仕上げた完成作のような印象をあたえることは決してない。1897年、ティエボー=シッソンとの会話

最後の跳躍

『浴槽(1886)』

父の死に際して借金を抱えていたドガですが、1890年代には自身の作品を売ることで返済を終え、それと共に知名度を上げていました。

芸術家の多くにはすでに巨匠と認められており、オディロン・ルドンには

彼の名前はその作品以上に、個性の同義語だ。

つねに彼の名前にもとづいて、独立の原則が語られる。

ドガはその名前を神殿の頂に刻む権利を持っているはずだ。

そこには敬意、絶対の敬意がある。

と言われるほどでした。

特に1886年に開かれた最後の「印象派展」に出品した『入浴し、体を洗い、体を乾かし、体を拭き、髪を梳くか梳いてもらう女の裸体画の連作』は批評家から大絶賛を受けます。

展覧会のメインと目されていたジョルジュ・スーラの『グランド・ジャット島の日曜日の午後』を完全に食う形で注目を浴び、ドガは一気に「印象派画家」としての肩書きを手にすることになります。

晩年

ようやく世間の注目を集めたドガでしたが、1890年に差し掛かると出歩くことも少なくなり、友人との交友関係も希薄になりつつありました。

1910年には制作活動をやめていたという証言もあります。

あれほど通い詰めていたダンスやオペラにも出入りしなくなり、しのぎを削りあった同時期の画家たちが次々とこの世を去っていく中で孤独を感じ始めたドガは親族や友人を訪ねたり、絵画コレクションを充実させること以外にはルーティンのような毎日を送るようになります。

晩年は目と耳を悪くし、友人であった画家メアリー・カサットには「もはやドガは、残骸でしかない」とまで言われるほど空虚な時間を過ごしたドガは1917年9月27日に死亡します。

まとめ

いかがだったでしょうか。

数多くの習作を経て、古典美術と自分を見比べながら作品に向き合ったドガは同年代の画家に比べて遅咲きの印象を受けます。

しかし、“ありのままの姿と動き”という永遠のテーマとの出会いを経てドガは一気に大衆へ知れ渡り印象派を代表する画家になりました。

踊り子を描いた絵が取り上げられることが多いですが、ドガが注目していたのは踊り子そのものではなく、華やかな舞台に立つ踊り子が持つ自然の姿というテーマで、それはドガがほかに好んだモチーフである馬でも、浴女たちでも、娼婦でも同じことが言えます。

ドガは20年ものあいだ目を患っていたとされており、風景が人と同じように見えないことに苦心していたとされています。

この苦心が、リアリティへのこだわりに目覚めさせるきっかけになったのかもしれません。

精神的にも皮肉屋で悩みを抱えやすい人物であったとされるドガですが、自身の弱点に向き合い、作品に昇華させるドガは表現者として類稀な才能を持っていたことは間違い無いでしょう。

おすすめ書籍

ドガをもっと知りたい方にはこちらの書籍がおすすめです!

ドガ 踊り子の画家

「知の発見」双書シリーズから、初心者にもわかりやすくおすすめの本です。家庭環境から手紙や対話の記録から当時のリアルな情報を得られるので、まずドガがどのような画家なのか知りたい方は一読の価値ありです。

ドガ 作品集

解説が省かれた、画集・作品集です。ドガの人生や作風の変遷をある程度知っている人は、この本で歴史を振り返る気持ちで読んでみると、新たな発見を得られるかもしれません。