こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんは絵金という人物をご存知ですか?

絵金とは弘瀬金蔵の名でも知られる江戸末期から明治時代にかけて活躍した浮世絵師です。

土佐に生まれた絵金は、江戸での修行を経て、土佐の文化と浮世絵を融合させた「絵金芸術」を完成させました。

絵金芸術は江戸時代の一大ブームとなり、当時の大衆芸術を代表するスタイルになりました。

1966年、平凡社『太陽』での特集をきっかけに絵金ブームが到来。これに乗って、1972年の時代劇「必殺仕掛人」のオープニング映像に使用されたことで現代でも絵金の知名度が広まりました。

絵金の故郷である高知県香南市赤岡町では、現在でも彼の芝居絵を「土佐赤岡絵金祭り」が催されています。

二百年以上の時を超えて、現代の文化を形作っている浮世絵画家の絵金。

本記事ではそんなの絵金の人生と作品についてご紹介します。

コンテンツ

Toggle絵金って?

基本情報

| 本名 | 弘瀬金蔵(林洞意など十回以上改名した) |

| 生年月日 | 9年10月1日(1812年11月4日) – 明治9年(1876年)3月8日) |

| 国籍/出身 | 日本(高知城下新条市) |

| 学歴 | – |

| 分野 | 日本美術 |

| 傾向 | 浮世絵、芝居絵 |

| 師事した人物/影響を受けた人物 | 池添楊斎、前村洞和 |

経歴と作品

生まれと環境

絵金は文化9年10月1日(1812年11月4日)、高知城下の新条市に髪結い職人の家に生まれました。

幼少の時から絵を描くことを好み、城下に住む南画家・仁尾鱗江(にお りんこう)に指南を受けました。

このことから才能で城下町で話題となるような子どもだったようです。

16歳の時に江戸に行き、土佐江戸藩邸御用絵師である池添楊斎に師事して画家としての道を歩み始めました。

池添楊斎の師である前村洞和に弟子入りし、通常ならば10年はかかるとされる修行期間を足かけ3年で修了。「洞意」の画号を授かって林 洞意(はやし とうい)の名を得て高知に帰郷しました。

こうして帰郷した絵金は20歳の年齢で土佐藩家老・桐間家の御用絵師として1843年までの10年間、御用絵師として務めました。

この間に島本蘭渓、壬生水石、古屋竹原、橋本小霞といった土佐の文化人と交流を持ち、町人でありながら文化人ネットワークの中心にいたことがわかります。

贋作事件と絵金の誕生

しかし、33歳の時に狩野探幽の贋作を描いた嫌疑をかけられ、御用絵師の職を解かれて、高知所払い、狩野派からの破門、さらには御用絵師として手がけた浮世絵の焼却処分という重い罰を受けます。

この贋作事件については当時の記録は残っておらず、後世の言い伝えが残るのみです。

比較的時代が早い記録である水野晴唯『指並笑種袋』(明治二十六年)の記録によれば、絵金は古物商の中村屋の依頼で狩野探幽の贋作を二枚描いたところ、古物商はある貴族の屋敷に贋作を売ったところ、贋作を見破られて絵金が呼び出され処罰を受けたと書かれている。

真偽は不明だがこの時期に絵金が御用絵師の任を解かれ、桐間家と縁を切ったことは確かなようです。

高知城下を去った絵金は叔母を頼って赤岡町(現在の香南市)に移り住み、「町絵師・金蔵」を名乗って画業を再スタートさせました。

地元住民のリクエストに答え、芝居絵や絵馬などの仕事をして「絵金」の名で親しまれました。

『昌俊弁慶相騎図(1860)』

絵金が四十九歳の年に奉納された絵馬。

昌俊とは源頼朝の家臣で、義経誅伐の任を失敗し斬首されるという人物です。

馬に乗って逃げるようなそぶりの昌俊と、背後から馬に乗る武蔵坊弁慶が描かれています。

長谷川等伯の『弁慶・昌俊図絵馬(1608)』との関連が示唆されています。長谷川派の絵師は江戸時代初期から土佐にいたことが分かっており、絵金が長谷川派の図像を受け継ぐ素地はあったのかもしれません。

絵金の革命・芝居絵屏風

また、凧絵や行燈絵といった職人仕事にも手を伸ばし、赤岡町に留まらず東西に放浪しながら表現の幅を広げていたようです。

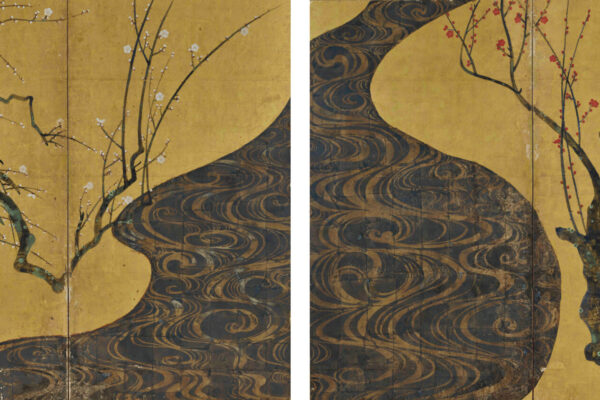

その結果、絵金の代表作として知られる二曲屏風、通称・芝居絵屏風が誕生しました。

芝居絵屏風とは歌舞伎や浄瑠璃の芝居を二つ折りの屏風に描いた土佐独特の芸術形式です。

芝居絵屏風の最大の特徴は同一画面の中に、異なる時間のシーンを描く異時同図法という手法です。

この手法は長大な歌舞伎や浄瑠璃のストーリーをひとつの絵で表現することができますが、絵師が物語を深く理解していなければなりません。

絵金は三味線と芸を演じながら絵の構想を練っていたと言われています。この物語への理解と情熱が、屏風絵として稀有なダイナミクスを生み出したのではないでしょうか。

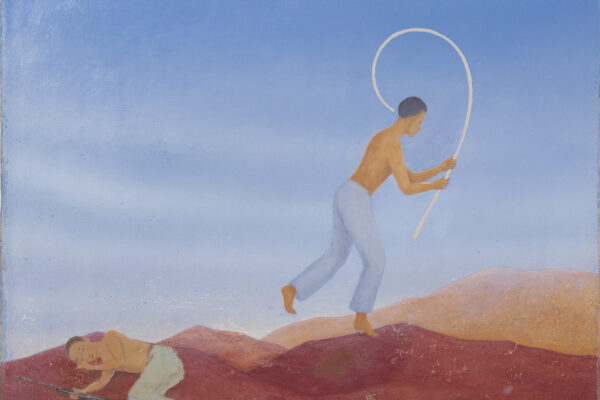

『双生隅田川 人買惣太自害』

吉田少将と愛妾・班女のあいだに生まれた双子、梅若と松若。松若は天狗に攫われ、梅若は人買い・猿島惣太に八丈島に売られそうになる。早く金が欲しい惣太は抵抗する梅若を折檻し死なせてしまう。

惣太は吉田家の旧臣・淡路七郎の成れの果てで、かつて横領した一万両を償うために金を貯めていたのだった。

梅若が死んだ時、吉田家の執権・県権正武国が現れ、そこで初めて主君の若君を殺してしまったことを知る。

絵には雄々しく切腹をする惣太と、飛び出した臓腑が空に登り、天狗となる様子。県権正武国と、惣太の妻・唐糸がそれを見守る。屋敷の奥には惣太の折檻によって死んだ梅若が描かれています。

異時同図法の典型的な構図で、部屋の右奥から左手前に向かって物語の展開が表現されています。

芝居絵屏風の解剖

絵金の芝居絵屏風は土佐の横幟や行燈絵といった土着の文化に加えて、画風は江戸浮世絵の影響が見られます。

芝居絵屏風をはじめとする絵金芸術は江戸でも上方でもない土地で独特な浮世絵様式が花開いた事例として日本美術の歴史において稀有なものであると言えます。

絵金が交流していた南画や狩野派の画家には浮世絵の要素は見当たりません。

絵金は江戸で池添楊斎、前村洞和に弟子入りしていた頃に庶民文化を観察して浮世絵への造詣を深めたと考えられます。

また、土佐で交流した職人たちの様子を風俗画のイメージに取り入れていることも伺えます。

江戸の画壇と地方の職人のイメージを軽やかに結びつけた絵金芸術は庶民に広く受け入れられ、文化人ネットワークの内外に多くの弟子や追随者を生み出しました。

弟子の中には日本画家や文化人として名を残す幕末志士もいましたが、大半は染物屋や扇屋、絵馬屋などの職人たちで、後の時代に絵金の文化をつなげる重要な役割を果たしました。

一昔前まで「エキンさん」という言葉が絵描きや職人を指す代名詞として用いられていたことは、絵金の大衆文化としての普及度合いを伺わせるものです。

この頃に現在の絵金の作風として知られる土俗的な血みどろの芝居絵が多く制作されました。

当時の人々も私たちと同じように、過激でドラマチックな風俗画に興味関心を惹かれていたようです。

晩年

大政奉還によって故郷の高知に戻った絵金でしたが、1873年に中風(脳血管障害の後遺症に見られる諸症状)を患い、右手が動かなくなってしまいます。しかし絵金はそれで筆を折ることはなく、以降は左手で絵を描き続けていたようです。

1876年3月8日死去。享年65歳でした。墓に寄せられた墓碑によると弟子の人数は数百人に登ったと言います。

『伊達競阿国戯場 累』

足利家お抱えの相撲取り・絹川谷蔵は、放蕩を止めるため主君・頼兼の愛人・高尾を殺害する。その後、高尾の兄・豆腐屋三郎兵衛の家に匿われ、その妹・累と結婚する。

谷蔵の元に、悪人・金五郎から身売りを迫られる頼兼の許嫁・歌方姫が訪ね、百両の金と引き換えに歌方姫を引き取る。

夫が金の工面に苦しむのを見て累は身売りを試みるが、累は高尾の呪いで顔が醜く変貌しており、それに気づいた累は入水自殺を試みる。

入水にやってきた川では谷蔵が金五郎と会っており、歌方姫の正体を隠して妻と言っていたことを聞いてしまう。

谷蔵に騙されていたと勘違いした累は豹変し二人に襲いかかる。谷蔵は累を鎌で斬り殺すのだった。

絵金芸術の二百年

数百人の弟子によって絵金の芸術は受け継がれ、また二百年の間に新しい形を得ました。

1966年、平凡社の『太陽』で特集されたことがきっかけで絵金ブームが発生します。

これに乗って1972年に放送開始を開始した時代劇「必殺仕掛人」(朝日放送)のオープニング映像に絵金の浮世絵が使われます。以降、「必殺シリーズ」で度々使用され、全国に広く認知されるようになりました。

このように、絵金の芸術は今も受け継がれる「生きた芸術」なのです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

土佐の一地方で培った文化を江戸時代の一大芸術にまで昇華した絵金の人生と作品をご紹介してきました。

歌舞伎や浄瑠璃をモチーフにした物語性と、グロテスクな描写をありのまま描く作風は人を選ぶかもしれません。

特に、江戸時代の浮世絵に代表されるポップな作風と比べると絵金のスタイルは際立ちます。

しかし、現代では地方の文化やテレビ番組といったカルチャーと融合し、形を変えつつも江戸時代の大衆文化が受け継がれています。

二百年前の芸術が、新しい形を持ちながら、受け継がれているのは非常に珍しいことだと思います。

ぜひ機会があれば今も生き続ける絵金の作品に触れてみてください。

おすすめ書籍

絵金をもっと知りたい方にはこちらの書籍がおすすめです!

『絵金 闇を照らす稀才』

絵金の人生と作品、さらに文化との関わりについて詳しく書かれた本です。代表作である芝居絵屏風はもちろん、絵巻や工芸、滑稽画など知名度の低い作品ジャンルについても解説されています。江戸時代頃のアーティストは情報が不明瞭(特に人生について!)なことが多いですが、2023年に書かれた書籍で、最新の詳しい情報が載っていることも良い点です。