こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

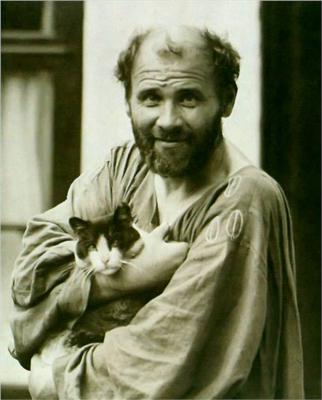

皆さんはグスタフ・クリムトという人物をご存知ですか?

クリムトはオーストリアを代表する象徴主義の画家です。

金箔をふんだんに使用した絢爛な画面と女性や生死など官能的な題材が特徴で、批判や論争を巻き起こしながらも、オーストリアで誕生したウィーン分離派を牽引した偉大な人物です。

本記事ではグスタフ・クリムトの人生と作品についてご紹介します。

コンテンツ

Toggleグスタフ・クリムトって?

基本情報

| 本名 | グスタフ・クリムト(Gustav Klimt) |

| 生年月日 | 1862年7月14日〜1918年2月6日(55歳没) |

| 国籍/出身 | オーストリア帝国 ウィーン |

| 学歴 | 博物館付属工芸学校 |

| 分野 | 絵画 |

| 傾向 | 象徴主義、アール・ヌーヴォー、世紀末ウィーン |

| 師事した人 | ゴッホ、クロード・モネ |

経歴と作品

クリムトの生まれと環境

クリムトは1862年のオーストリア帝国、ウィーン郊外に生まれました。

父が金属細工師を営む職人の元で育ったという家庭環境は、クリムトの作品の特徴である金箔の使い方に大きな影響を与えています。

クリムトが11歳の頃、バブル経済が破綻したことで家庭が窮する羽目に遭います。

それでも職人としての道を応援されたクリムトは1876年に博物館付属工芸学校に入学し、石膏像や古典芸術の模写などアカデミックな指導を受けます。

学校に在籍している間に挿絵の仕事を依頼されるなど、既に画家としての実力を発揮していたクリムトは、同じ学校に進んだ弟のエルンストと、友人のマッチュの三人でアトリエの経営を始めます。

美術館や劇場の装飾などの仕事を受け、徐々にその力を認められつつありました。

家族の死(タナトス)とウィーン分離派の結成

『旧ブルク劇場内部(1888-1889)』

三人のアトリエ体制は30歳を過ぎるまで続き、文部省からウィーン大学講堂の装飾画の依頼を受けるなどその名前と実力は広く知られるようになります。

しかしそんな中で、父と弟エルンストが1892年に亡くなります。

そのことが転機になったのか、1897年にクリムトを中心とした芸術家が集まりウィーン分離派(セセッション)が結成され、クリムトは初代会長に選ばれます。

同時に、高い描写力を活かしたこれまでの古典的手法から脱却し、象徴主義的な側面が見え始めます。

私たちのよく知るクリムトの本当のデビューは、この時期からと言えるかもしれません。

行き過ぎた象徴主義と、失われた作品

『ウィーン大学装飾画 「医学」の一部(1900-1907)』

文部省から受けた依頼は、ウィーン大学講堂の天井画を制作するというものでした。

『医学』『哲学』『法学』という学部を紹介する3点の作品を制作することになりましたが、この作品はのちに論争を引き起こすことになります。

学問を学ぶ人間の理性を肯定するような作品を望んでいた大学側に反して、クリムトは既に象徴主義的な手法に傾倒しており、伝統的な遠近法や写実的手法を無視した平面的で情緒的な作品を作り始めました。

女神の寓意である女性の裸体に絡みつく蛇やタコといった官能的な描写、陰毛まで描かれた生々しい表現が教育の場にそぐわないという理由から、クリムトの行き過ぎた象徴主義的姿勢に大学関係者から多くの批判が寄せられます。

後に顕著になるファム・ファタルの兆候が、ウィーン分離派としてデビューしたクリムトにとっての大仕事であろう文部省からの依頼でも認められます。

1900年、『哲学』と『法学』の公開を受けて帝国議会でこの問題が取り上げられ、依頼主の文部大臣が攻撃される事態にまで発展してしまいます。

クリムトは契約の破棄を求め、事前に受け取った報酬を返却するに至ります。その結果、3枚の絵は美術館や個人に売却された後にナチスによって没収、保管されていたインメンドルフ城への放火で消失してしまいました。

今では数枚のモノクロ写真と、『医学』の一部を写したカラー写真が一枚残るのみとなりました。

象徴主義における絵画と音楽の結びつき

『ベートーベン・フリーズ(1902)』

現存するクリムトの作品の中で最大と言われる『ベートーベン・フリーズ』は、ウィーン分離派館の壁に描かれたもので、壁画という点でもクリムト唯一の作品です。

フリーズとは、神殿などの列柱の上に設けられる帯状の部分のことを指します。

それでは、ベートーベンの部分はどうでしょうか。

これはもちろんドイツに生まれ、クリムトと同じウィーンで活躍した音楽家、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンのことです。

百年近く時代を違える二人ですが、1902年にドイツの画家マックス・クリンガーによる大理石彫刻『ベートーベン像』がウィーン分離派館に展示されることになります。

この時、ウィーン分離派に属するアーティストたちはベートーベンにまつわる作品を記念に制作しました。クリムトの『ベートーベン・フリーズ』もこのような経緯で制作されることになりました。

全部で三面の壁に描かれた大作で、ベートーベンの最も知られた交響曲第9番を主題にしたストーリー仕立てになっています。

象徴主義といえば絵画だけではなく、音楽にも見られた芸術運動でした。そこで画家と音楽家は互いに批評しあったり、影響を受けあったりしました。

その点で、『ベートーベン・フリーズ』は象徴主義の絵画と音楽の結びつきを示す、代表的な作品といえます。

さらに、女性の立像が繰り返し描かれるという手法はスイスの画家フェルディナント・ホドラーからの影響が見られます。

ホドラーはウィーン分離派展のポスターを手がけたり、クリムトの『ユーディットⅠ』を所蔵していたりなどゆかりのある人物で、ホドラーの特徴であるパラレリスム(平行主義)に影響を受けたと考えられます。

・ホドラー作『選ばれし者(1893〜1894)』

黄金時代

『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅱ(1907)』

.jpg!Large.jpg)

「黄金時代」はしばしば最盛期という意味で使われる言葉ですが、クリムトの最盛期は言葉通りの「黄金時代」だったといえます。

1903年にクリムトはビザンティン美術で知られるラヴェンナを訪れ、そこで見たモザイク画にインスピレーションを受けます。

『アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像Ⅱ』はそんな黄金時代の封切りと言える作品で、この頃にクリムトが影響を受けた様々な作品のエッセンスが見受けられます。

顔と手以外をほとんど金箔・銀箔で埋め尽くし、装飾的な模様が大小のテクスチャのように描かれています。

クリムトが作品に用いる金箔の効果について、一つは作品の装飾性を引き上げるという効果が挙げられます。

これらの装飾的テクスチャは時代を経るに従ってエジプト美術、イスラム美術など幅広いジャンルからの影響を見ることができ、黄金時代に限らず一貫したクリムトの手法の中で発展していく様子を見ることができます。

加えて、背景をテクスチャで分割するという手法には浮世絵の手法を真似たジャポニズム、ミュシャに代表されるアール・ヌーヴォーの影響が考えられます。

実際にクリムトは、ジャポニズム的作品を手がけた代表的な作家ゴッホやクロード・モネに若い時から影響を受けており、『フリーデリケ・マリア・ベーアの肖像(1916)』などには東洋風の衣装を着た人物がテクスチャ的に描かれ、シノワズリー(中国趣味)からの影響も見受けられます。

もう一つは輝きを失わない金という色のイメージによって、人物に時間と場所を超えた非現実的な、絶対的な存在感を与えるという効果があります。

学生時代に指導を受けたアカデミックな芸術からは早々に脱却したクリムトですが、聖書や神話といった題材は生涯を通して用いており、金はその異次元的な世界観を演出するために十分な役割を果たしました。

運命の女を求めて

『接吻(1907~1908)』

クリムトは「黄金時代」以降、女性を通した官能や生死を描き始めます。

とりわけファム・ファタル(直訳で「運命の女」。性的な魅力で男性を惑わし、時に死や破滅に追い込む女性像)の探究に勤しんだクリムトですが、実際の人間関係でも常に女性がいるような状況だったようです。

一人の女性と結婚はしなかったクリムトですが、裸婦を頻繁に描くためモデルの女性を数多く囲い、15人もの女性と同時に交友関係を持っていたと言われています。

現在の倫理観では考えられない生活環境ですが、恐ろしいほどの女性への崇拝と、それが部分的にでも叶えられるという状況がクリムト的ファム・ファタルの確立へと繋がったことは間違い無いでしょう。

『接吻』はクリムトの「黄金時代」を代表する作品で、顔の見えない男にキスされて恍惚の表情を見せる女性という官能的なワンシーンを描いた一枚です。

描かれた女性は当時愛人関係にあった女性のひとりアデーレ・ブロッホ=バウアー、あるいはエミーリエ・フレーゲとされ、二人が立つ花園が崖のように見えるのも複数人の女性と関係を持っていたクリムトとの瀬戸際の関係であることを暗示しているようです。

どちらにしても当時の画壇の風潮では、一般人のプライベートな接吻を描くことは題材としてはタブーとされ、かなり挑戦的な作品だったと言えます。

金が散りばめられた背景からは日本の屏風絵からの影響を見ることができますが、色使いから星空のようにも見えます。

モザイク状のテクスチャは男性の服には直線的、女性の服には曲線的な模様に描き分けられており、図形のイメージも利用して(神話の登場人物ではない)男女のことを描写しようとしていることが伺えます。

エロスとタナトスを描く

『死と生(1908〜1915)』

ファム・ファタルに並び、黄金時代のクリムトが探究した題材に「エロス(生・性)」と「タナトス(死)」があります。

30歳半ばで父と弟を亡くしたクリムトは、人よりも生死について考えることが多かったことでしょう。

加えてクリムトと同時代人であるフロイトの提唱したリビドー(快楽)の観念が影響したことも考えられます。

性については言わずもがな、実体験でもって性がもたらす快楽あるいは罪悪を感じていたことは間違い無いでしょう。

前項で紹介したファム・ファタルとして描かれる女性像には「母性ではなく生理的欲求を想起させる」という条件があり、もしかしたらクリムトは、ファム・ファタルでは描けなかった(女性関係では得られなかった)母性をエロスとタナトスに置き換えて描きたかったのかもしれません。

『死と生』は9人の男女が眠りこける右側の人物像と、それに迫る死神によって生と死の対照性を克明にした作品です。

9人の男女は子供から老婆に見える者まで描かれ、人生の段階を表していると考えられます。

つまり死というものは、生まれてから老いるまで、男女の別を問わず、すべての人に付き纏うものであると解釈されています。

この作品は1911年、ローマ国際美術展で最高賞を受賞しました。

晩年

『花嫁(1918)』

「黄金時代」を徐々に締めくくり、『死と生』でもってよりカラフルで鮮やかな作品へとシフトしていったクリムト。

金の下地は鳴りを潜め(『死と生』も描き始めた頃は金の下地が描かれていたが後に上書きされた)、露骨に官能的な女性が描かれることも減り、すっかりと丸い作風へと落ち着いていきました。

赤子(クリムトは関係を持った複数の女性との間に、少なくとも14人の私生児がいたとされる)や植物中心の風景に関心を持ち始めた中、第一次世界大戦末期の1918年に脳卒中で倒れてしまいます。

そしてそのわずか1ヶ月後、併発した肺炎が原因でこの世を去ります。

『花嫁』はクリムトの絶筆とされる作品で、右にいる男性はクリムト自身、寝そべる女性の中で首を傾げて眠る中心の人物は、エミーリエ・フレーゲという女性とされます。

エミーリエ・フレーゲは結婚こそしなかったものの、関係を持った複数の女性の中で生涯の伴侶とした特別な女性で、最期の時に呼び出した人であったとされます。

彼女は1917年にクリムトから次の言葉を聞き取ったとされます。

私は迷える羊のようにさまよっている。どのみち衰えかけていた私の制作意欲は、なお一層弱まったように思える。

クリムトは黄金時代を抜け、制作意欲を失っていたことが伺えます。

しかし自然主義や原始美術といった新たな刺激に出会い、新しい世界に希望を見出してもいたことが『死と生』という転換点からも見て取れます。

もしクリムトが病に倒れなければ、黄金時代に続く新しい潮流を見出したことでしょう。

いずれにしても、クリムトはそのような希望の兆しを目にしながら56歳という短い一生を終えたのです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

金属細工の職人であった父の影響で豪華絢爛な黄金の絵を描き。

奔放な女性関係から希望と絶望の入り混じったファム・ファタルを描き。

家族の死と愛人との子の誕生を目の当たりにしてエロスとタナトスを描き。

これほど人生と作品がリンクした画家がいたでしょうか。

リアルで体験した出来事すべてを作品に昇華したからこそのパワーが、クリムトの作品が今に至るまで広く愛される理由かもしれません。

おすすめ書籍

クリムトについての知識を深めたい方はこちらの書籍もおすすめです!

もっと知りたい クリムト 生涯と作品

画家の生涯と代表作を概観できる「もっと知りたい」シリーズです。100ページに満たない読みやすさと面白いコラムが魅力のシリーズで、アーティストの入門書にぴったりです。

グスタフ・クリムトの世界 女たちの黄金迷宮

クリムトの作品に注目した解説書で、作品一枚一枚に詳しいコラムが載っています。繰り返し描かれるモチーフの比較分析や、関連するアーティストの作品も載っているほか、金色の装丁も凝っていて家に置いておきたい一冊です。

グスタフ・クリムト: 女性の姿をした世界

クリムトの作品を中心に、時代背景や人間関係、研究論文など多角的な視点で掘り下げた一冊。本記事でも触れたエゴン・シーレやフロイトなど、思想的な部分でクリムトに関わった人物も網羅した、クリムト必読本です。