こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんは東山魁夷という人物をご存知ですか?

東山魁夷は明治から昭和にかけて活躍した日本画家です。日本画家でありながら明治以降の西洋画の流入を受け、日本画的な感性と洋画的な幻想的な雰囲気を併せ持つ独特な風景画を多く制作しました。

本記事ではそんな東山魁夷の人生と作品についてご紹介します。

コンテンツ

Toggle東山魁夷って?

基本情報

| 本名 | 東山新吉(Higashiyama Shinkichi) |

| 生年月日 | 1908年7月8日-1999年5月6日(90歳没) |

| 国籍/出身 | 日本 神奈川県横浜市 |

| 学歴 | 東京美術学校 |

| 分野 | 日本画 |

| 傾向 | 風景画 |

| 師事した人物/影響を受けた人物 | 松岡映丘,結城素明など |

経歴と作品

生まれと環境

東山魁夷は神奈川県横浜市の海岸通で船具商を営む父・浩介と妻・くにのもとに生まれます。

父の務めていた鈴木商店は今でいう総合商社で、鈴木商店は日商岩井(現在ニチメンと合併し双日となった)の前身となった店です。

栄えた港町に住み、総合商社に務める父を持つ魁夷は恵まれた家庭に生まれたと言って良いでしょう。

しかし父は魁夷が3歳の時に鈴木商店を辞めて兵庫県神戸市に転居し、そこで小さな船具商を開業します。それに伴って魁夷も兵庫に移り住み、兵庫県立第二神戸中学校に通います。

この頃、夫婦仲に不和があったようで自然と文明が交差する港町に住んでいたにもかかわらず魁夷は部屋で本を読んだり絵を描いたりして過ごしていたようです。

家庭の険悪な空気から逃げ出したい気持ちがあったのかもしれなく、その感受性は内面に閉じ込められたままでした。

中学校在学中、絵を描くことは変わらず好きだったものの、学校生活に苦痛を感じ始め学校に行かなくなります。

そんな魁夷を温かく見守ってくれてた人物が、国文法の教師だった植栗先生でした。

植栗先生は魁夷の風景画を褒め、様々な展覧会に連れて行ってくれました。それまで魁夷は安定した職業に就いて母に楽させたいと思っていたのが、植栗先生の働きかけで画家を目指す気持ちが芽生え始めたのです。

五年生の時、担任の先生に画家を目指していることを告白した魁夷。

担任の先生の助力で父の説得に成功し、日本画という条件を設けて東京美術学校への進学を許してもらうことになりました。

東京美術学校時代〜新しい日本画に踏み出す〜

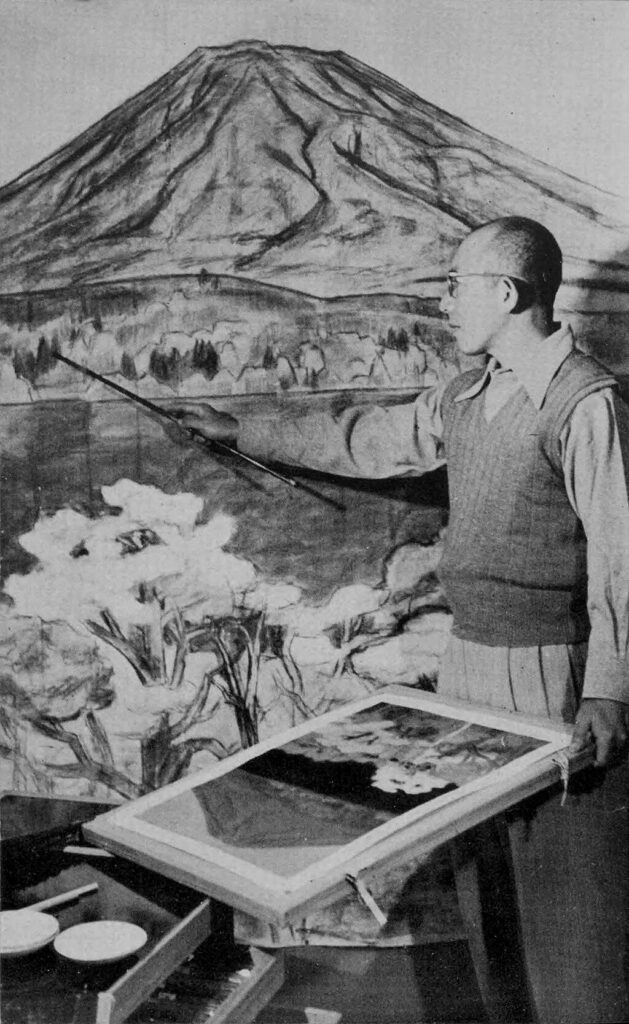

『山国の秋』(1928)

帝展で入選を果たした『山国の秋』の本作は現在行方不明になっており、残っているのは本作の前に描かれた同じ構図の試作だけとなっています。

山を中心に市井の人々の様子を描くという構図は、魁夷の初期作品によく見られます。

東京美術学校(現:東京藝術大学)日本画科へ進学した魁夷は、松岡映丘と結城素明両教授に師事します。

明治以降の日本画は西洋画の影響を受け、線画主体の「描く」日本画ではなく「塗る」日本画として発展を遂げますが伝統を重んじる立場の人びとからは批判の的となっていました。

しかし松岡映丘および結城素明は「塗る」日本画に肯定的で、新しい表現方法を学ぶことができたのは油絵を描いていた魁夷にとって良い環境だったのではないかと思います。

また、魁夷は一年生の時に友人とキャンプに行き御嶽山に登る経験をします。場所は違えど港町で生まれ育ち、家の中で過ごすことが多かった魁夷にとって険しい自然に触れ合うこのキャンプは、後に画家として自然風景を見つめる感受性の発育に一役買っていたのではないでしょうか。

在学中に1929年第10回帝展で『山国の秋』を出品し初入選を果たした魁夷でしたが、長兄が肺結核で死去し、父の事業が立ち行かなくなるなど暗い影が見え始めます。

東京美術学校を卒業後、1933年にドイツのベルリン大学(現:フンボルト大学)に私費で留学します。

ドイツに留学を決めたのは美術史を教えていた八代幸雄教授の勧めで、語学と西洋美術を学ぶことが目的でした。

翌年1934年に日本とドイツの間で交換留学制度が始まり、第1回日独交換留学生として二年間の留学費用の支給を受けることができるようになりました。

ベルリン大学文学部美術史科に入学しますが、父の危篤を受けて奨学金支給期間を一年残したまま日本に帰国することになってしまいました。

人生に暗い影を落とすどん底時代

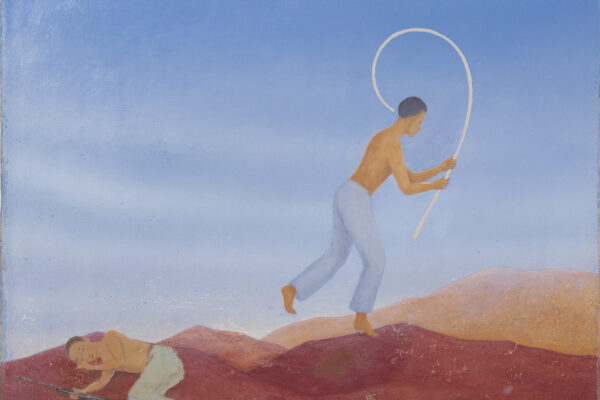

『凪』(1940)

1940年に東北地方へスケッチ旅行に訪れた際、青森県八戸市東部にある種差海岸で見つけた三島の馬を描いた作品です。

風景画から画題の転換をはかった作品で、画面をくっきりと分ける線(この作品の場合は虹)は帰国後の魁夷の作風の特徴の一つとなります。

紀元二千六百年奉祝美術展に出品されました。

帰国した魁夷は1940年に日本画家・川﨑小虎の娘・すみと結婚。

友人の山田申吾が持ち込んだ縁談によるお見合い結婚でした。

川﨑小虎は娘と結婚するなら自身と同じ画家が良いと考えており、すみも展覧会で魁夷の作品を目にし、惹かれるものがあったといいます。

魁夷は父の事業失敗に伴う借金と、自身の放浪癖を打ち明けますが川﨑小虎は懐深く結婚を許したと言います。

しかし1941年、太平洋戦争に前後して母が脳出血で療養生活に入り、弟が結核で入院し、1942年に父が心臓喘息で急死するなど家庭内で苦難が連続します。

およそ七年で家業を整理し、借金を返し終えた魁夷でしたが、その間も画業は思ったような評価を得られないままでした。

魁夷の帰国したタイミングで帝展の改租が行われ、文部省美術展覧会(新文展)になりました。このような画壇の変化もあり魁夷をはじめ多くの画家が落選を経験した時期でした。

1945年4月に母と妻と共に岐阜県に疎開するが、7月に召集令状を受けて入営します。熊本県で訓練中に終戦を迎え、山梨県で母と妻に再開しようやく生活を落ち着けました。

1945年11月に母が病死し、千葉県に移り住みます。1946年に第1回日展に応募するも落選、結核の療養中だった弟がその直後に死去し、この頃を魁夷は人生のどん底と表現しています。

いつの間にか流行作家に〜画業の『道』が開ける〜

『道』(1950)

三つの単純な色面によって構成された本作は、写実的でありながら幻想的な、見る人の記憶にある郷愁を呼び起こす象徴性が現れているのが特徴的です。

本作をもって魁夷芸術の基本は形作られ、戦後の日本画を代表する作品と評価されています。

1947年第3回日展に鹿野山を描いた『残照』が特選を受けて日本国政府に買い上げられたことで風景画に画業の活路を見出します。

翌年1948年に『道』を第6回日展に出品し、一躍人気作家になります。

突然に評価を受けたことについて魁夷は「いつの間にか流行作家と呼ばれる中に入れられていた」と語っており、その言葉通り魁夷は以降、画壇での地位を得て自選展を開くまでに至ります。

青の画家時代〜北欧がもたらした夢のイメージ〜

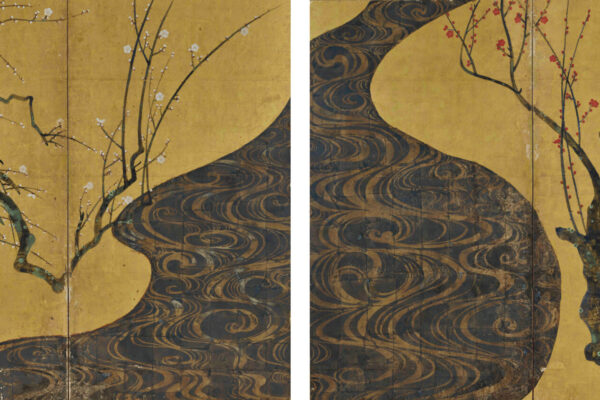

『二つの月』(1963)

そのままでも作品になるような神秘的な風景を、魁夷はこれまでの平面的な構成から踏み出し、空間の広がりを感じる再現性を持って描きました。ただし完全な再現ではなく、目に映る風景を再構築し、神秘性と幻想性を力強く強調されたような雰囲気を纏っています。

1953年に自宅を建て、以降の人生50年以上に渡ってアトリエとしました。

とはいえ千葉県から一歩も外へ出なかったわけではなく、むしろ北欧、ドイツ、中国など広く海外取材に足を伸ばし、作品の糧としていました。

特に北欧を訪れたことは魁夷に大きな影響を与えました。

北欧を訪れた理由は、遠い土地で日常から隔絶された場所であることと、川﨑小虎に見せてもらった北欧の写真集の中に、自身の作品に通じるものを感じ取ったからだと言われています。

北欧の旅を経た魁夷は青の色を印象的に用いるようになり、「青の画家」というイメージがこの頃から浸透していきます。

魁夷と文学

『曙』(1968)

1966年ごろ、魁夷は日本の海岸線を回る取材旅行に出ました。その中で京都にも滞在しました。これは親交のあった川端康成から「京都を描くなら今のうちです」と勧められていたことが理由の一つです。

取材旅行を終えた魁夷は1968年に京都をテーマにした『京洛四季』の連作を完成させました。

京都の実景が持つ壮大さと共に、大和絵を思わせる装飾性を併せ持った『京洛四季』を見た川端康成は以下のように評しました。

山の見えない町なんて、私には京都ではないと嘆かれた。

今はもう山の見えぬ京の町にも慣れた。

しかし、都のすがたしばしとどめんとは、今日もなほねがふ。

「京洛四季」の東山さんの数々の絵は、

都のすがたとはにとどめん、になつてもらへるのであらふ。

川端康成『京洛四季』序文より

魁夷は幼い頃、家の中で絵本を読んだり絵を描くのが好きな子供でした。中学時代に展覧会に連れていってくれたのは国文法の先生でした。

これらのライフヒストリーからも魁夷が文学を嗜み、読書が画家を目指す前からある種の感受性を発揮する場だったのではないかと思います。

そのことが昂じてか、魁夷は画家になってからも作家との親交が多くありました。

1955年、魁夷は初めて川端康成と出会います。出版社を通じて、川端の古美術コレクションに興味を持った魁夷が川端邸を訪ねます。二人の親交はこれ以降親密に続き、魁夷は川端の装丁を行い、川端は魁夷の画集に文章を寄せるなどお互いにリスペクトを持って力を貸す関係でした。

また、同じ趣味を持つ作家に三島由紀夫がおり、雑誌『美術手帳(1958年11月号)』で往復書簡を交わしたこともあります。

水墨画に踏み出す〜色彩を排する精神世界〜

『暁雲』(1977)

魁夷に依頼されたのは唐招寺御影堂の襖と床、鑑真和上像が安置される厨子の装飾でした。

魁夷は鑑真和上の魂を障壁画によって慰めたいという気持ちがありました。

渡航の末に盲目になってようやく来日した鑑真和上を思い、日本の山海を描いた絵を初めに描いたのです。

1973年、唐招寺障壁画制作のために山や海を巡る旅に出ます。

これまでに水墨画を書いたことのなかった魁夷は、長年水墨画への憧れを募らせていました。その中で障壁画の依頼が舞い込んだ魁夷は熟慮の末に制作を決意したのです。

制作期間10年、中国への取材旅行は当時の情勢もあり渡航は簡単ではありませんでしたが三度を数え、魁夷は戦後に初めて黄山を登った人物になりました。

晩年

戦後の精力的な制作が功を奏し、日展審査員を歴任する立場になります。

晩年は旅を控え、これまで制作したスケッチを元に再構成された幻想的な風景を描くようになります。夢の旅に出ていたとも評される晩年の作品の中に、『夕星』があります。これはある日に夢にあらわれ忘れることができなかった風景を描いた未完の作品となっています。

1999年、老衰のために死去します。作品の多くは東京国立近代美術館と墓所である長野県に寄贈されました。

長野県は作品の保存のため長野県信濃美術館(現:長野県立美術館)に「東山魁夷館」を増設し、作品の常設展示が行われています。

幼少時代を過ごした兵庫県や祖父の故郷である香川県にも作品が寄贈され、戦後の画家生活を送った千葉県には東山魁夷の自宅の隣に「市川市東山魁夷記念館」が設立されました。

まとめ

いかがだったでしょうか。

東山魁夷は当時の西洋画の流行を取り入れた「塗り」の日本画として出発しながらも、どこか郷愁を思い起こさせる日本人の原風景を体験できるような作品ばかりです。

人生を知ると“どん底”時代に味わった挫折や、突然に“道”が開けた時期に彼の気持ちの浮き沈みが現れているようです。

それは彼のキャンバスに描かれているのが単なる風景ではなく、鑑賞者が人生に重ねられる余白があるからではないでしょうか。

没年が1999年と比較的近年の作家ですが、戦争を経て社会が大きく変わった時代の作品でありながら私たちの心に訴えかけるものがあるのはこの余白を作品に感じるからだと思います。

おすすめ書籍

東山魁夷をもっと知りたい方にはこちらの書籍がおすすめです!

もっと知りたい 東山魁夷

画家の生涯と代表作を概観できる「もっと知りたい」シリーズです。100ページに満たない読みやすさと面白いコラムが魅力のシリーズで、アーティストの入門書にぴったりです。

風景との対話

東山魁夷の直筆で書かれた、自伝作品です。作品と共に当時の状況や気持ちを自身の筆から書かれているという貴重な書籍です。東山魁夷自身が文学に明るいため、画家としての眼差しと作家としての筆力でもう一歩、東山魁夷の世界に踏み込むことができる一冊です。