こんにちは!ユアムーン株式会社 編集部です!

突然ですが、皆さんは歌川広重という浮世絵画家を知っていますか?

幕末の世界を代表する浮世絵師で、として江戸を中心とした日本全国の美しい風景、にぎわう観光地など等身大の視点で描き続けた「名所画家」として知られている一方で、家業である火消しの仕事でも活躍していた人物です。

この記事では歌川広重の『人生』と『作品』についてご紹介します!

コンテンツ

Toggle歌川広重とは?

歌川広重 基本情報

| 本名 | 安藤重右衛門(あんどう じゅうえもん) |

| 国籍/出身 | 日本/江戸八代洲河岸 |

| 生年月日 | 1858年10月12日 |

| 分野/芸術動向 | 浮世絵 |

| 学歴/出身大学など | 浮世絵師 |

| 公式サイト/関連サイト | 静岡市東海道広重美術館 |

浮世絵って何?

”浮世”とは

「浮世絵」とは、江戸時代初期に成立した日本独自の技法の絵画を指します。江戸中期ごろから明治まで、庶民を中心に親しまれた日本美術の一つです。

“浮世”とは人々が生きているこの世の中を指しています。この浮世を描いたものである浮世絵には、その当時に生きていた人々の暮らしや文化、流行など、庶民を中心とした世界観、彼らが興味を持ったありとあらゆる物事が描かれます。

そのため広重が得意とした「名所絵」の他にも、最もオーソドックスな歌舞伎役者を描いた「役者絵」や当時の美人が描かれた「美人画」、物語などで語られる武士を描いた「武者絵」、マンガのようなデフォルメされたタッチで面白おかしな絵を描く「戯画」、性風俗を描いた「春画」など、そのジャンルは多岐にわたります。

大衆美術を実現した浮世絵

西洋画に多く見られる、紙に直接描く手法を日本では「肉筆画」と呼びますが、浮世絵で主流だったのは肉筆画ではなく現代で言うところのコピー、印刷物である「木版画」、浮世絵の中でもより鮮やかな版画を「錦絵」とも呼びました。木版画や錦絵はその特性から何枚も印刷することができたので、大量生産によって低価格で手に入れることができたため、庶民の間で広く流通しました。江戸当時、木版画の浮世絵の価格は蕎麦一杯程度だったと言われています。

庶民でも手軽に楽しむことができた為、ときには世絵に描かれた俳優や美人画のファッションや髪型が流行することは珍しいことではありませんでした。そうして広く、長く庶民に愛される芸術としての地位を確立したのです。

13歳にして役人と絵かきの二足のわらじを履く

後の歌川広重(うがたわひろしげ)、安藤重衛門(あんどうじゅうえもん)は、1797年(寛政9年)江戸城の近く、八代洲河岸(やよすがし)にあった定火消(じょうびけし)屋敷に定火消同心(どうしん:下級役人のこと)として詰める安藤源右衛門(げんえもん)の長男として生を受けました。

※定火消とは、江戸城や江戸市中の消火活動に従事する役人のこと。

幼いころから絵を好みましたが、1809年(文化6年)、歌川広重が13歳のころに、母と父が立て続けに他界してしまったことから長男であった彼が急遽元服し、若くして安藤家の家督を継ぎます。定火消の家督を継ぎ、亡き父の代わりに姉2人と妹、一家を支える大黒柱となりました。

しかし、決して絵の道から離れたわけではありません。幼い頃から描き続きた、絵描きとしての才能が家族を支える助けとなりました。下級役人で、給料の安かった彼は、家族を養うための副業として絵を描いたのです。当時、下級武士の多くは生活のために副業を持っていたため、広重が絵で日銭を稼ぐこと自体は特異なことというわけではありませんでした。

役人と絵描き、二足のわらじを履きながら絵の道を歩み始めた広重も、1811年(文化8年)15歳のころ、歌川一門への正式な入門を目指しました。はじめは、美人画や役者絵で人気だった初代歌川豊国(うたがわとよくに)に入門を希望したものの歌川豊国はすでに多くの弟子を抱えていたために、入門を断られます。

その後、歌川豊国の弟弟子にあたる歌川豊広(うたがわとよひろ)に入門を打診し、はじめは断られたものの、あまりにも必死に頼み込む歌川広重の姿勢に、歌川豊広も首を縦に振ったといわれています。この入門により、師匠・歌川豊広から取った「広」の字と、自身の名前、重右衛門から「重」の字を取り、「広重」の名前を与えられます。これが画号「歌川広重」の誕生です。

経歴と作品

浮世絵師に厳しい時代を生き抜いた

歌川広重が生まれ育った時代、寛政・享和・文化・文政は、江戸時代の後半、激動の幕末へと向かっていく時代でした。

情勢だけではなく、浮世絵の世界にも文化的な変化があった時代でもあります。歌川広重が生まれた頃に、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)や東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)など、浮世絵界の立役者となった浮世絵師を育てた版元蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)が亡くなっています。

※版元とは今で言うところのディレクターや編集者のような役割

大衆美術として江戸で確立していた芸術ジャンルであった浮世絵。歌川広重が浮世絵師としてデビューした文化・文政期には鳥居清長(とりいきよなが)、勝川春英(かつかわしゅんえい)、勝川春好(かつかわしゅんこう)、鈴木春重(すずきはるしげ)、といった、名だたる浮世絵師が亡くなりました。

ゆっくりと、着実に歩んだ下積み時代

そんな中、初期の広重は、師匠豊広のもとで本の挿絵や役者絵、美人画など人物画を中心に描きましたが、なかなか活躍できない下積み時代を過ごしています。

その苦しい時代を抜け、歌川広重が21歳のときに描いた「伊勢平氏摂神風」(いせへいじひいきのかみかぜ)に取材した錦絵(木版画)、「中村大吉の八条局と中村芝翫の平清盛」からだんだんと仕事を依頼され始めたと考えられています。その後も武者絵、美人画、本の挿絵、見世物絵など、仕事を選ばず多様多種、絵を描きつづけて実績を積んでいきました。

なお、そのころの広重は本業の「火消同心」としても、その評価は高く、絵の仕事と並行しながらも22歳のときには、江戸小川町の火事での仕事ぶりが認められ、幕府より表彰されたこともあります。のちに同心の中でも指導係に任命されるなど、真面目な仕事ぶりに評判のある定火消でした。

その後の1821年(文政4年)には、火消しの同僚の娘と結婚したものの、その後火消しの仕事を辞め、確実に浮世絵師としての道へと進んでいきます。

地道に、しかし着実に浮世絵士としての評判を上げていった1829年(文政12年)、広重が33歳の頃に師匠である歌川豊広が亡くなりました。その際、二代目として豊広襲名を周囲に勧められますが、恐れ多いと辞退しています。

ちょうど師と死別した文政の後期ごろより、歌川広重は「東都名所十景」「近江八景」といった名所絵の錦絵を発表し始めました。後年の歌川広重に見られるような独特の個性はあまり見られませんが、この画題の変化こそが世に広重を知らしめる大きな第一歩となったことは間違いありません。

江戸の旅行ブームを引き起こした広重の浮世絵

東都名所

デビューから20年、35歳となった広重は「東都名所」という名所絵の版画集を発表します。浮世絵の題材として選んだのは、慣れ親しんだ江戸とその近郊の風景です。

同時期に発表された葛飾北斎の「冨嶽三十六景」の大人気のあおりを受け、発売当時こそ大成功とはいえない結果になったものの、江戸を鮮やかな色彩感覚とともに活写した東都名所は、わずか全10作品と小さな画集とはいえ、高い評判を得ました。いまもなおその名を轟かせる名所絵師として、歌川広重の作風の方向性を決定付けるきっかけとなった作品です。

よく知られている「日本橋之白雨」は、雨の降る日本橋と、遠景にそびえる富士山が描かれています。雨傘をさして駆けていく江戸人、雨で煙る富士山、あえて晴れやかな観光地としての江戸の姿ではなく、江戸の日常を描いていることも特徴的ですね。

また、現在では二点透視法として知られる遠近図法ですが、東都名所を描いた歌川広重はすでにこの手法を取り入れていました。吉原の夜景を描いた「吉原中之町夜桜」では、中央の建物を左右の消失点に向けて正確な直線で描かれ、遠近法を用いたインパクトのある構図に思わず息を呑みます。

前衛的な技法に目が留まりますが、描かれた中央に輝く大きな月と、月光に照らされた美しい夜桜、行き交う人々は吉原の町並みを写実性に再現しつつ、幻想的に描かれています。

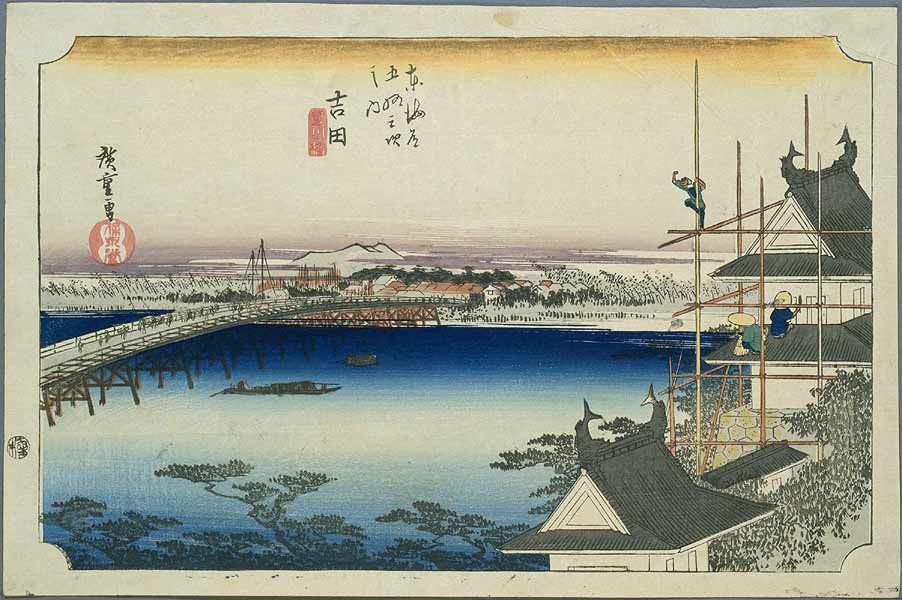

東海道五十三次

「東都名所」から2年後、37歳の広重は有名版元の依頼を受け、東海道の53の宿場を写生して描き上げた「東海道五十三次」を発表。当時人気戯作者、十返舎一九(じっぺんしゃ いっく)が書いた滑稽本「東海道中膝栗毛」が話題になっていたことも手伝って、「東海道五十三次」は大ヒットを記録しました。役者絵や美人画といった「人物」を描くのが主流であった当時の浮世絵の世界では、風景を描く名所絵は、どちらかというとマイナーなジャンルでした。

また、東海道五十三次と同時期に出版された葛飾北斎の「富嶽三十六景」のヒットも相まって、その常識が覆ったのです。それまで「風景画」を楽しむという概念がなかった庶民美術の世界に、新しい浮世絵の流れを生み出しました。

広重の風景画は必ず人物が描かれているのが特徴的です。歌川広重は、街道の風景に旅人や比丘尼(びくに)、伊勢参り参拝人など、旅で出会った人々を描き入れました。さらには、季節や天気、時間によって変わる情景の魅力を写し、二川宿の「かしわ餅」や水口宿の「かんぴょう」など、その土地土地の名物も描いたのです。まさに今を生きる人々の営みを描く”浮世”絵そのものともいえます。

歌川広重の東海道五十三次を筆頭にした風景画の大流行から、富士山信仰による参拝の旅や、伊勢へのおかげ参りなどの旅行ブームが本格化しました。

晩年の肉筆画

東都名所、東海道五十三次を経て、「名所浮世絵師」と呼ばれるようになった広重ですが、30代半ばから50代にかけては名所画のほかにも花鳥画などの動植物を題材とした浮世絵も残しています。広重活躍前は人物画が圧倒的に多かった浮世絵も、広重や同時期に活躍した晩年の葛飾北斎の影響で、新たなジャンルが確立しました。広重が50代になると、名所画の木版画作品とともに、肉筆画の活動が多くなりました。そして、晩年の肉筆画では、歌川広重の初期の画題でもあった美人画を再び手がけるようになったのです。

また、出羽国の天童藩から依頼された多くの肉筆画も残しています。これは庶民の娯楽のために描く「浮世絵師」という活動だけではなく、いわゆる「御用絵師」としての仕事も引き受けていたということとなります。

天童藩のために描いた広重の肉筆画は200点以上と言われており、その作品たちは「天童物」「天童広重」と呼ばれています。当時は天童藩所有の美術品として、藩内に留め置かれましたが、天童藩が財政難に陥った際に流出した結果、より多くの人の目に触れることとなりました。

名所江戸百景

15歳から歌川の門下へ入り、浮世絵を描き続けた広重。「東都名所」を機に、日本の何気ない風景を二点透視法や前景と後景を対比的に配置した構図などの、より印象的に見せる構図を追求、見る者が旅行への憧れを掻き立てる様々な名作を生んできました。広重は60歳になる前に隠居を考えていたそうですが、そんなとき安政の大地震に遭っています。江戸市中は火の海と化し、7000人を超える死者を出した大災害に、生家が火消同心であった広重は無力さに落胆し、自身の浮世絵の題材ともなった美しい江戸の町の無残な様子に心を痛めました。震災と還暦を機に剃髪し、江戸の復興の様子を絵に残すことを決めたのです。

そうして発表したのが不朽の名作「名所江戸百景」。広重は各地をできるだけわかりやすく表現するために、その土地の名物を大きく手前に配するという、大胆な手法をとりました。これは中国の南宋の画法にならったものとされますが、インパクトある構図には広重の地元愛を感じることができます。

「ヒロシゲブルー」

”歌川広重らしさ”の特徴を謳うとき、「ヒロシゲブルー」を避けて通ることはできません。

「ヒロシゲ・ブルー」と呼ばれる藍色、オランダの輸入品で「ベルリンブルー」と呼ばれる深い青色の染料を使用した「ベロ藍」と呼ばれていた画材を使用しています。深みのある空や水、透明感を感じるグラデーション、空気や光の表現が特徴的です。

もとは舶来品であるベロ藍ですが、今ではその鮮やかな色は歌川広重作品の特徴として「ジャパンブルー」、あるいは「ヒロシゲ・ブルー」とも呼ばれています。

ジャポニズムと歌川広重

ヨーロッパの印象派やアール・ヌーヴォーの芸術家の間で「ジャポニスム」という日本趣味ブームが流行することになります。そんなジャポニスムで沸き立っていたパリで、とりわけ広重の風景画に心を動かされたのがゴッホでした。生前のゴッホは作品が売れることもなく、不遇をな人生を生きたことは有名な話ですが、そんなさなかで友人であるゴーギャンやドガらとともに浮世絵と出合いました。その魅力に圧倒されたゴッホは貧しい暮らしにもかかわらず、浮世絵を集めます。西洋にはない遠近の対比の表現方法や鮮やかな色彩から、歌川広重の「名所江戸百景」のうち「大はしあたけの夕立」と「亀戸梅屋舗」を最も気にいっていた作品だといわれています。

まとめ

「名所絵師」として、美術の側面だけではなく江戸時代の旅行ブームを生み、後世の浮世絵の風向きを変え、日本の文化に大きな影響を与えた歌川広重について紹介してきました。

その影響力は海外にも及び、多くの西洋画家に愛されたことでも知られています。

広重の名所画は作品数も多く、見ごたえがある作品ばかりです。今回紹介した「東都名所」や「東海道五十三次」のほかにも多くの作品を残しています。