こんにちは!ユアムーン株式会社 編集部です!

突然ですが、皆さんは月岡 芳年(つきおか よしとし)という浮世絵師を知っていますか?

幕末から明治にかけて活躍した浮世絵師で、一般に”血みどろ絵”、”無残絵”として知られています。

この記事では月岡 芳年(つきおか よしとし)の『人生』と『作品』についてご紹介します!

※ちなみに芳年は「ほうねん」とは読みませんので注意です(笑)。

コンテンツ

Toggle月岡 芳年とは?

月岡 芳年 基本情報

| 本名 | 月岡 芳年(つきおか よしとし) |

| 国籍/出身 | 東京都中央区 |

| 生年月日 | 1839年4月30日 |

| 分野/芸術動向 | 浮世絵 |

| 学歴/出身大学など | 歌川国芳門下生 |

芳年は入門してから3年後の嘉永6年(1853年)、浮世絵師として初めての作品が出版されます。画本実語教童子教余師の挿絵を制作しました。また、この同年に錦絵の初作として文治元年平家の一門亡海中落入る図もあります。

月岡 芳年をもっと知りたい方はこちらの書籍もおススメです!

月岡 芳年は最後の浮世絵師と呼ばれる、幕末に活躍した浮世絵師です。浮世絵というと北斎や国芳が注目されがちですが、月岡 芳年もそれに劣らず素晴らしい作品を多く残しています。特に、江戸時代から明治にかけてを生き抜いたこともあり、時代によって大きく作風が変わる点が見所です!

月岡 芳年の作品

ここからは月岡 芳年の作品をいくつか紹介していきます!

門下生時代とデビュー初期

10年程しか師匠である歌川国芳に師事していませんでしたが、師匠から受けた影響は非常に大きかったようです。血を絵具を吹き付けるように表現している点や、追われている人を誇張して大きく描く表現など、歌川国芳が用いた視覚演出法を引用しています。また、師匠の作品である「其まま地口猫飼好五十三疋」のオマージュ作品「狂画将棋尽くし」を制作していることからも、国芳の存在は大きかったようです。

文治元年平家の一門亡海中落入る図

出典:文治元年平家の一門亡海中落入る図:月岡芳年, 続 壺 齋 閑 話, http://blog2.hix05.com/

嘉永6年~慶應元年(1853年~1865年)

初期の芳年の作品は、師匠譲りのスピード感とスペクタクルに満ちた、斬新でドラマチックな表現をしています。多彩な表現を試みる若き日の芳年がことが垣間見えます。

和漢百物語は芳年が初めて手掛けたシリーズ作です。浮世絵師、人気絵師としてのキャリアを歩み始めました。

嘉永6年~慶應元年(1853年~1865年)

芳年と言えば”血みどろなグロテスクな絵”と言う一般的なイメージがありますが、こうした作品は幕末の戊辰戦争のことに多く制作されました。そもそも、このグロテスクな作品のイメージが形作られたのは1970年代のアングラ文化の潮流に乗り、「血の餐宴」、「異常作品群」と言ったタイトルで芳年の作品が紹介されたことがきっかけであると言われています。

幕末というと暗殺や焼き討ちなどが多発した物騒な頃という印象を覚える方も多くいると思いますが、実際に大衆に戦争が身近になったのは戊辰戦争が勃発してからであったようです。芳年も弟子を連れて上野戦争の現場を訪れ彰義隊と新政府軍との戦闘に関して取材しました。

国芳の技術も継承しながら、徹底してリアリズムも追及された作品群で65点の浮世絵が制作されています。作品に描かれている人物は、実名を記載することが憚られるため、過去の人物の名前を使用しています。

こうした生々しい作品を作ることに加え、急速な西洋化・時代の変化の中でストレスを感じてゆき、精神的な病を患います。

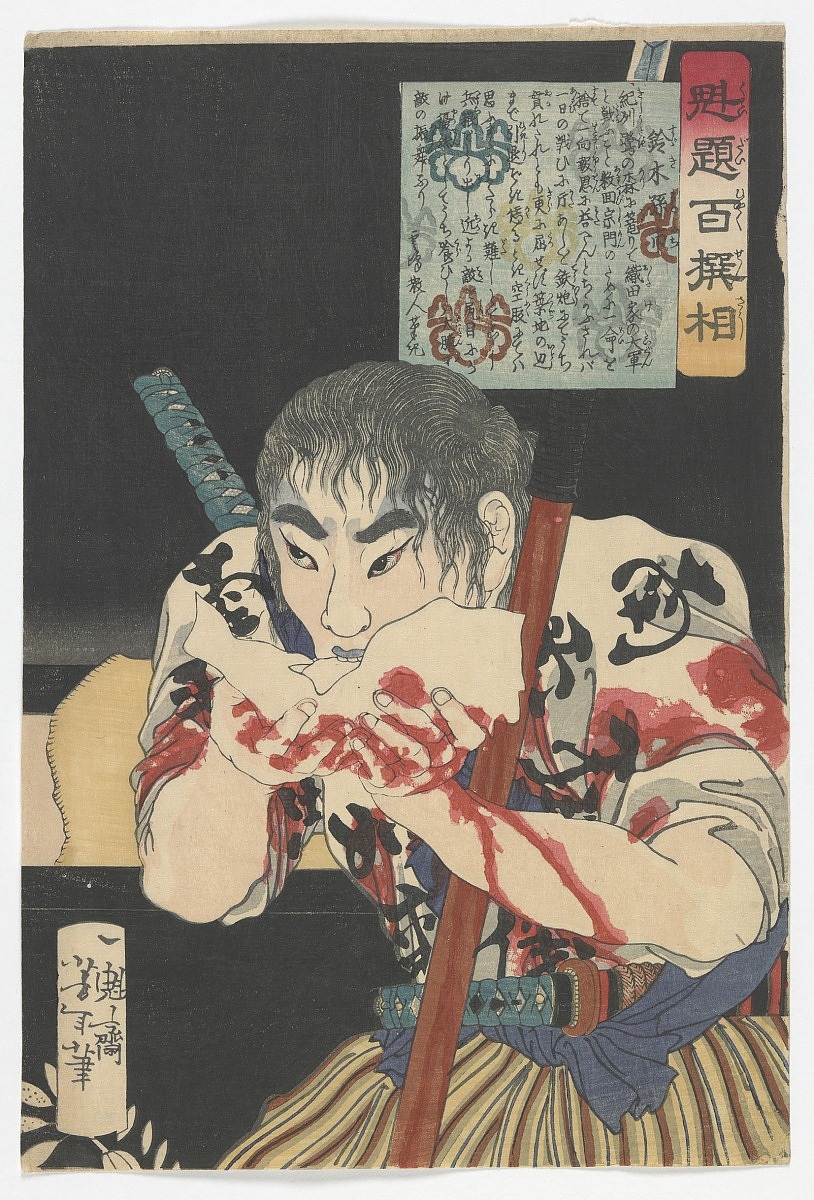

芳年4 魁題百選相 駒木根八兵衛

Evening Bell At The Temple Kotokuji, From Eight Views From Five Tales Of Warriors (Bidan Musha Hakkei)

“Evening Glow At Saijozan” From The Series Eight Views Of Fine Tales Of Warriors (Bidan Musha Hakkei)

Suzuki Magoichi From The Series Selection Of One Hundred Warriors (Kaidai Hyakusensō)

明治6年~明治14年(1873年~1881年)

明治に入ると精神的な病気も回復し、意欲的に作品制作を行うようになります。明治以降は芳年が最も活躍した期間で、新聞や小説の挿絵の世界を開拓し、人気絵師の筆頭になりました。西南戦争などの当時の現代性をテーマにした作品に加え、美人画や風俗画などにも取り組みました。

中でもこれまでと大きく異なるテーマとして取り組んだのが、「日本」としてのアイデンティティに関するものです。戦前日本というと自由の制限された暗いイメージを持つ方も多くいると思いますが、この明治という時代は日本人が欧米列強と肩を並べようと「近代国家」をつくろうとした時代で、新しい時代に対する期待感や欧米の文化を取り入れる開放的な雰囲気が社会全体にありました。

国民国家の成立には国民意識、アイデンティティの確立が不可欠で、芳年も国の成り立ちをテーマに「皇国」や「大日本」と言った言葉を用いた作品を制作するようになります。また、作品に遠近法や明暗法を取り入れたのもこの頃で、臨場感のある作品を多く作りました。

明治の中頃になると、芳年は「絵入自由新聞社」の挿絵師として迎え入れられ、月給100円という破格の待遇を受けました。明治23年の小学校教員の初任給が5円であったことから、非常に高い収入を得ていたことがわかります。

この40代からなくなるまでの約10年間、代表作やヒット作を多く制作し浄瑠璃や講談、劇作など、様々なエンターテインメントにかかわります。いずれの作品も明と暗、動と静を巧みに活用し、緊張感のある画面を作り出しています。

Chang’e Flees To The Moon, From The Series One Hundred Aspects Of The Moon

Ohatsu Avenging Her Mistress Onoe, From The Series Twenty Four Accomplishments In Imperial Japan

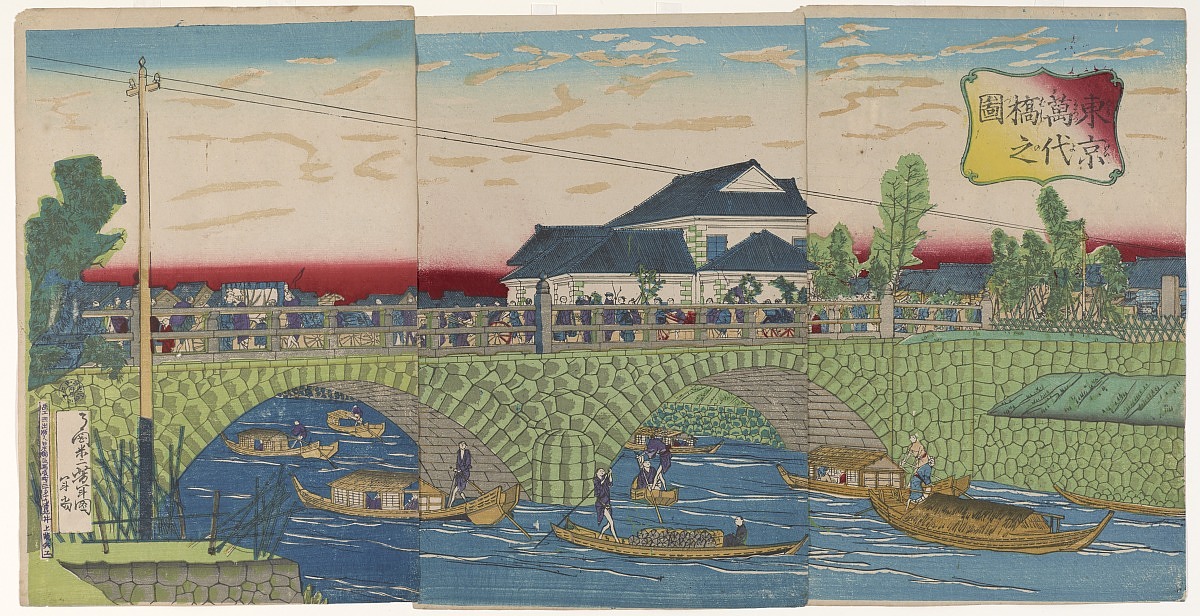

Yorozuyo Bridge In Tokyo

Genzammi Yorimasa And I No Hayata Confronting The Nue, From The Series Mirror Of Famous Generals Of Japan

Lady Ejima And The Actor Ikushima Shingoro, From The Series New Selections Of Eastern Brocade Pictures

Moon And Smoke, From The Series One Hundred Aspects Of The Moon Woodblock Print

Looking Thirsty: The Appearance Of A Town Geisha, A Bargirl In The Ansei Era (1854 1860), From The Series Thirty Two Aspects Of Customs And Manners

Moon And Smoke, From The Series One Hundred Aspects Of The Moon (Tsuki Hyakushi)

まとめ

いかがでしたでしょうか?

幕末から明治に活躍した最後の浮世絵師、月岡 芳年を紹介しました。晩年も精神的な病気を患っていたことから、時代、環境の変化が彼に大きな負担をかけていたのかもしれません。

たびたび全国どこかの美術館で展覧会を開催しているので、今後の展示会情報も要チェックです。