こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんは岸田劉生という人物をご存知ですか?

岸田劉生は明治〜大正時代の日本で活躍した洋画家です。

洋画家・黒田清輝に学びながらポスト印象派の西洋画に影響を受け、東西の表現を織り交ぜた独自の表現を追求した人物で、娘の麗子をモデルにした「麗子像」シリーズは彼の代表作です。

教科書などにも取り上げられるような日本の洋画家の代表人物ですが、病気や災害に見舞われながら38歳の短い生涯を終えました。

本記事ではそんな岸田劉生の人生と作品についてご紹介します。

コンテンツ

Toggle岸田劉生って?

基本情報

| 本名 | 岸田劉生 |

| 生年月日 | 1891年6月23日-1929年12月20日(38歳没) |

| 国籍/出身 | 日本 東京 京橋区 |

| 学歴 | 東京高等師範学校付属中学校(中退) |

| 分野 | 洋画、日本画 |

| 傾向 | ポスト印象派、近代洋画 |

| 師事した/影響を受けた人 | 黒田清輝、ゴッホ、セザンヌなど |

経歴と作品

生まれと環境

岸田劉生は1891年6月23日、東京の銀座に生を受けました。父は新聞記者・実業家の岸田吟香で、家は「楽善堂」という雑貨屋を営んでいました。

いわゆる都会っ子であった岸田は、町の絵看板やデパートに飾られた油絵を見て育ちました。

子供時代にしんこ(米粉を練って蒸したもの)で血まみれの小指を作ってみせ、通りに置いたところ大騒ぎになったという逸話が残されていたことから子供の時から高い造形力が養われていたことが伺えます。

14歳の時、父と母が病気で相次いで他界。

これまでの不自由ない子供時代が一変し、中学校を中退せざるをえませんでした。

信仰と絵画の縁が結びつけたアートとの出会い

キリスト教に救いを求めた岸田は、数寄屋教会の田村直臣牧師のもとで洗礼を受けます。

日曜学校で働きながら、ほとんど独学で水彩画を描き始めます。

岸田が絵を描き始めたのは、当時、大下藤次郎の活躍により若者の間で水彩画ブームが起こっていたためと考えられています。

1908年、岸田は黒田清輝主宰の白馬会葵橋洋画研究所で油彩画を学び始めます。

1910年には白馬会展や文部省美術展覧会(文展)で入選するほど実力を伸ばした岸田でしたが、その画風は独学時代の大下や、研究所主催の黒田の影響を強く受けたものでした。

出会いの年

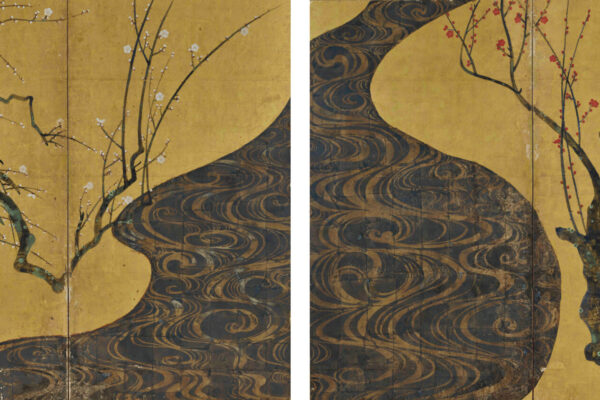

『道路と土手と塀』(1915)

岸田が住んでいた代々木の風景です。右には未整地の土手が広がり、左には開発されている最中の宅地に塀が立っています。開発によって掘り下げられた赤土と野生の草木は、後に岸田が設立する草土社の由来です。

文芸同人誌「白樺」をかねてより愛読していた岸田は、1911年に柳宗悦の家を訪ねます。

宗悦がコレクションしていたゴッホ、セザンヌ、ゴーギャン、マティスなどのポスト印象派時代を中心とした画家のたくさんの複製画を目にした岸田。

「涙ぐむ程興奮」したという岸田は、明るい色彩や荒々しい筆致といったゴッホの特徴をすぐさま画風に取り入れました。

1912年、ヒユウザン会第一回展に参加します。これには高村光太郎、萬鉄五郎、木村荘八なども参加しており、黒田清輝の画風から脱却しようと試みる若者たちの自己表現の場となりました。

数奇なことに、岸田はこの会場で翌年結婚することになる小林蓁と出会っていました。

翌年、惜しくも解散となったヒユウザン会に代わり、生活社主宰の第一回油絵展に参加し、53点もの作品を出品しました。

この頃の岸田の熱量といえば、岸田の家に行くとモデルに捕まるといって友人から「岸田の首狩り」と恐れられていたようです。

芸術に救われていたかもしれない、難アリな岸田劉生

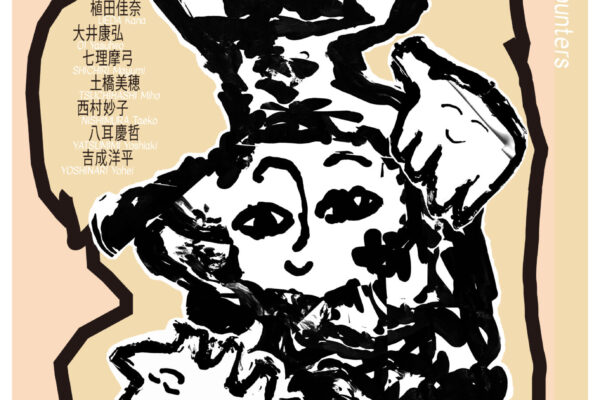

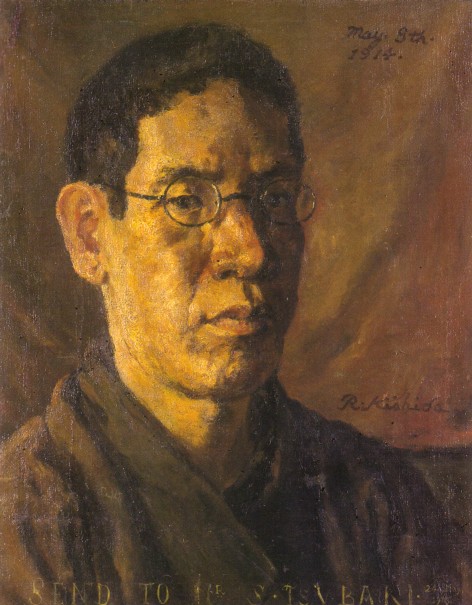

『自画像』(1914)

生涯を通して自画像や肖像を好んで描いた岸田ですが、1912年から1914年にかけて集中的に自画像を描いています。自画像は作家の心を表すとよく言われますが、岸田の画風の変化も自画像を見ていくとわかりやすいです。

ここで岸田のパーソナリティに触れておきましょう。

岸田は青年期以降(後述する病に罹ってから尚更)度々癇癪を起こす気難しい性格だったと言われています。

また潔癖症だったとも伝えられています。汚れた自分の腕を「切り落とせ」と騒いだり、くしゃみをしただけでアスピリンを服用するなど、病的に神経質な性格だったようです。

岸田は都会生まれの恵まれた幼少期を過ごした一方で、岸田は後年には病や震災などの不幸に見舞われています。

どの時期に癇癪や潔癖症が発症または悪化したのかは分かりませんが、これほど神経質な人物が病や災害に遭った時、どのような精神状態だったのかは計り知れません。

あるいは、両親が他界した時に信仰に救いを求めたように、病や災害への忌避感に立ち向かう燃料となったものが家族、絵画や文学といった作品だったのかもしれません。

岸田が愛したものと、忍び寄る影

前述した小林蓁と結婚した岸田夫妻は東京府豊多摩郡(現在の渋谷区代々木)に新居を構え、翌年には長女・麗子が生まれました。

1915年、岸田は木村荘八、中川一政、椿貞雄らと共に草土社第一回展を行います。

草土社の名前は、岸田が付けたとされています。

岸田が住んでいた代々木は当時、宅地造成によって開発の進む新開地だったため、切り開かれた赤土と草木の風景は岸田の美意識に強い影響を与えたようです。

愛するものに囲まれた日々が始まろうとしたのも束の間、1916年7月に岸田は肺結核の診断を受けます。

病を支えた家族と東方への興味

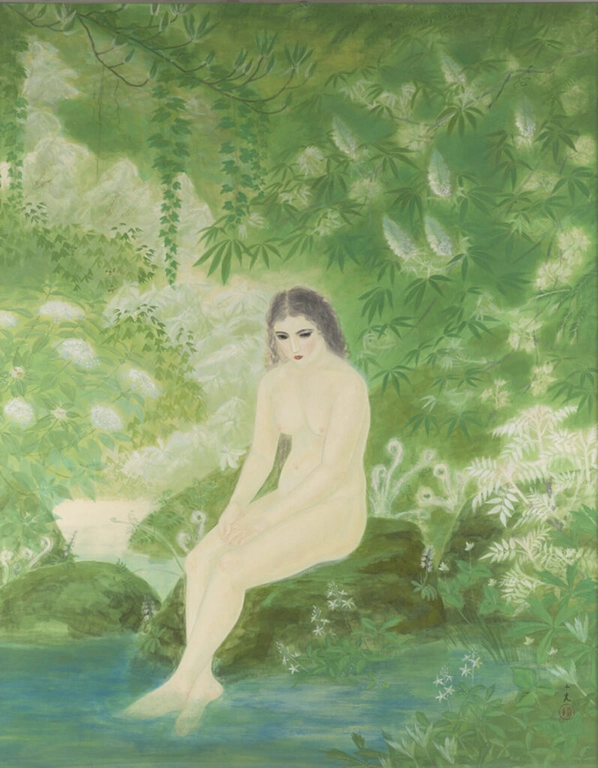

『童女図/麗子立像』(1923年)

「麗子像シリーズ」の中でもよく知られる作品です。麗子シリーズは述べ40以上保存されており、およそ五歳から十六歳までの麗子が描かれています。温かい眼差しが感じられる作品群は、まるで作家というよりも親による絵日記のようです。実際に岸田は1920年頃から絵日記を描き始めており、病床にあって家族の姿を残したいと思ったのかもしれません。

岸田は療養のために神奈川県鵠沼海岸にある貸別荘に転居することになりました。

療養の甲斐あって健康を取り戻した岸田は、この新天地で「麗子像」シリーズを手がけ始めました。

転居した当初はデューラーなどの北方ルネサンスの影響を強く受けていた岸田でしたが、1920年から日本画の制作を始め、1921年頃になると浮世絵や南画、東方画に興味を持ちます。

草土社の展示会への出品は続けていたものの、1922年の第9回展示会を持って草土社は解散となりました。

しかし回を重ねるごとに規模は拡大し、多くの若い画家が「草土社風」と呼ばれるねちっこい描写に影響を受けていました。

1923年9月1日、関東大震災が日本を襲います。

自宅が半壊するほどの被害に見舞われた岸田家は名古屋、京都と伝手を頼りに避難することになりました。

晩年

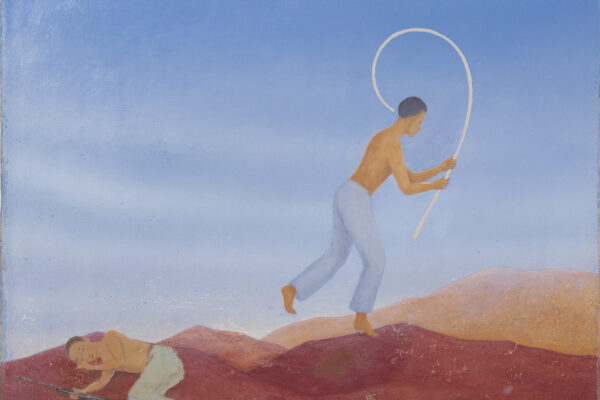

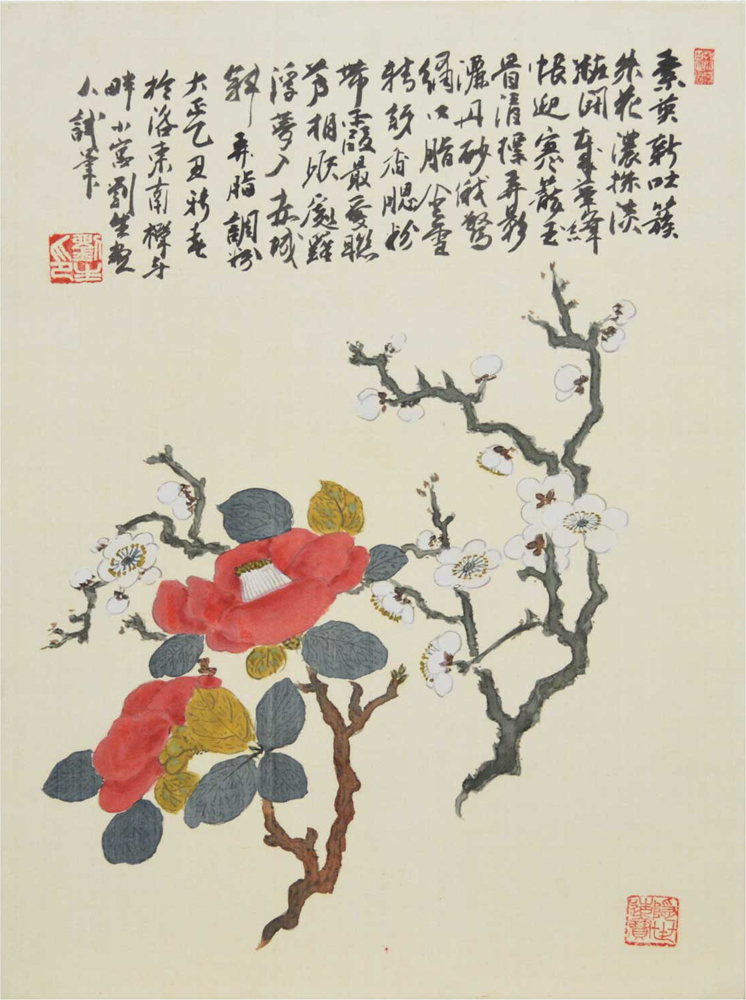

『弄脂調粉』(1924)

この頃の岸田は、西洋画から日本画に関心が移っていたようです。また執筆にも精を出しており、このような文人(中国の知識人)画のような作品を中心に制作していました。

京都に居を構えた岸田は、浮世絵や中国古画の収集に熱中します。

制作の中心は日本画に移り変わり、「陶雅堂(後に唐芽堂、塘芽堂)」という号を名乗るようになります。

岸田自身は本職は院体画だ、といっている記録も残されています。

院体画とは中国宮廷の画院に属する画家が描いた絵のことで、宮廷趣味に合わせた鮮やかな色彩と装飾が特徴です。

茶屋遊びにも精を出しますが、余裕のない家計を逼迫させる要因となっていたようです。

生活を改めるために一家は鎌倉へ引越します。

この頃に岸田は教育論やエッセイといった執筆活動に熱を上げ、1929年には中国を訪れています。現地で描いた風景画を販売する予定でした。

岸田なりに家計を立て直すつもりだったのでしょうが、帰国後に泊まった知人宅で腎臓炎、胃潰瘍、尿毒症を悪化させ同地で急逝してしまいます。

帰国して数週間で慢性腎臓炎による視力障害を患い、目が見えなくなっていたといいます。

この時に日本文壇を支配していたアンリ・マティスを名指しして「マティスの馬鹿野郎!」と叫んでいたようです。

元々繊細な性格だっただけに、病に侵された岸田の心の叫びには、健康でいた頃の絵画や文学への思いが直截的に込められているような気がします。

38歳という若さ、旅行から帰宅して実家に帰ることもできないままこの世を去るという最期でした。

晩年となる頃、岸田は間接的なルーツとも言えるパリへの旅行も熱望しており「パリに行った暁には、フランスの画家に絵を教えてやる」と豪語していました。

しかしその夢もついに叶えられることはありませんでした。

岸田がもしヨーロッパに渡っていたら、どのような影響を受け、そして与えられたのでしょうか。

まとめ

いかがだったでしょうか。

「麗子像」の知名度に比べて、岸田のパーソナリティや苦難続きの短い人生が取り上げられる機会は少ないように感じます。

繊細な性格でありながら病や災害に見舞われた岸田にとって、家族がいかに重要な支えだったかを知ると、見慣れた作品も違った印象を受けるのではないでしょうか。

おすすめ書籍

岸田劉生をもっと知りたい方にはこちらの書籍がおすすめです!

もっと知りたい岸田劉生

画家の生涯と代表作を概観できる「もっと知りたい」シリーズです。100ページに満たない読みやすさと面白いコラムが魅力のシリーズで、アーティストの入門書にぴったりです。

京都国立近代美術館のコレクションでたどる 岸田劉生のあゆみ

岸田劉生の人生を京都国立近代美術館のコレクションと共に概観できる画集です。それぞれの作品に著者のひとりであり岸田劉生の孫、岸田麗子の次女にあたる岸田夏子さんによる解説が付いています。家族に熱い眼差しを送り続けていた岸田を、当の家族はどのような眼差しで見るのか。岸田の作品をもっと深掘りたい方には必見の書籍です。