こんにちは、ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんはナム・ジュン・パイクというアーティストをご存知でしょうか。

パイクは、1932年に韓国に生まれ、ビデオ・アートの先駆者として国際的に活躍した現代アーティストです。

この記事では、作家ナム・ジュン・パイクの『人生』と『作品』を中心にご紹介します。

コンテンツ

Toggleナム・ジュン・パイクとは?

ナム・ジュン・パイク基本情報

| 本名 | ナム・ジュン・パイク(白南準、Nam June Paik) |

| 国籍/出身 | 韓国ソウル |

| 生年月日 | 1932年7月20日 |

| 分野/芸術動向 | ビデオアート、フルクサス、インスタレーション |

| 学歴/出身大学など | 東京大学、ミュンヘン大学 |

| 公式サイト/関連サイト | https://www.paikstudios.com/ |

パイクの人生とアート

学際的な学びと実践

1932年7月20日に韓国ソウルに生まれたパイクは、織物業を営む裕福な家庭に生まれました。ソウルでは、クラシックピアノを学び、朝鮮戦争の勃発を機に、両親と兄弟とともに日本へ亡命しました。東京大学に進学し、文学部美学・美術史学科で美術史と音楽史を学びます。東京大学卒業後、1956年にミュンヘン大学大学院に留学、継続して美術を学びます。

1958年には、西ドイツの放送局の電子音楽スタジオで働くなかで出会った、アメリカの前衛的な作曲家ジョン・ケージの影響により、音楽家を志します。ケージとの衝撃的な出会いをきっかけに、オブジェ、演劇的な中断、録音された音などを作曲に取り入れるようになります。1960年には、「アクション・ミュージック」と呼ばれた「ピアノフォルテのための練習曲」を発表。この作品では、パイクが客席に飛び込み、ケージのネクタイを切り取って終わるというもので、そのパフォーマンスは、後にパイクを前衛芸術運動のフルクサスに招くジョージ・マチューナスなどの目に留まり注目を集めます。

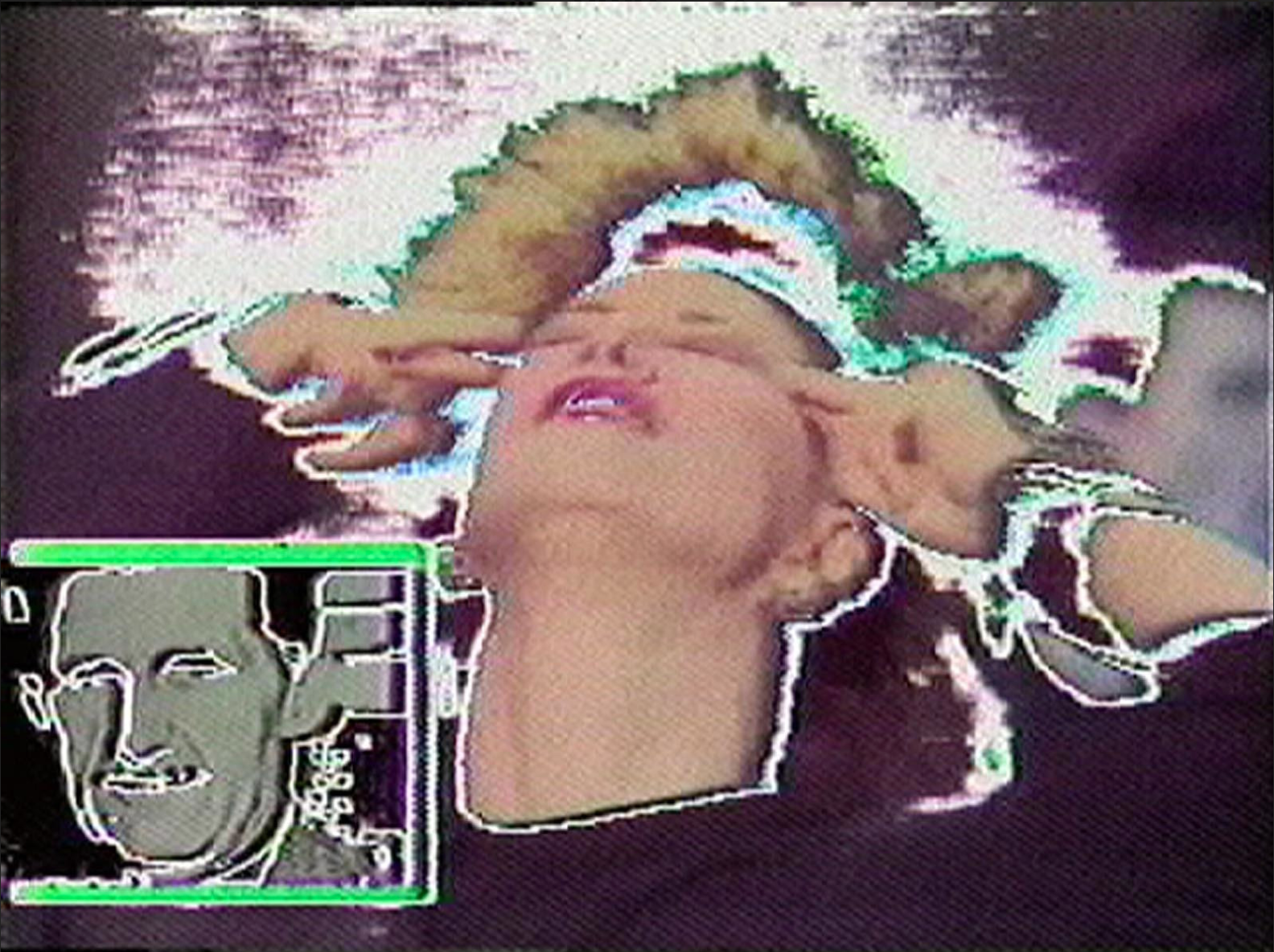

1964年、ニューヨークに移ったパイクは、そこでチェリストでパフォーマーのシャーロット・モーマンと出会います。モーマンとともに、パイクは、「サン=サーンスの主題による変奏曲」(1964年)、「オペラ・セクストロニック」(1967年)などの公演を行うなど、数十年にわたって活動をともにしますが、パフォーマンス中に公然わいせつ罪で逮捕されることもありました。

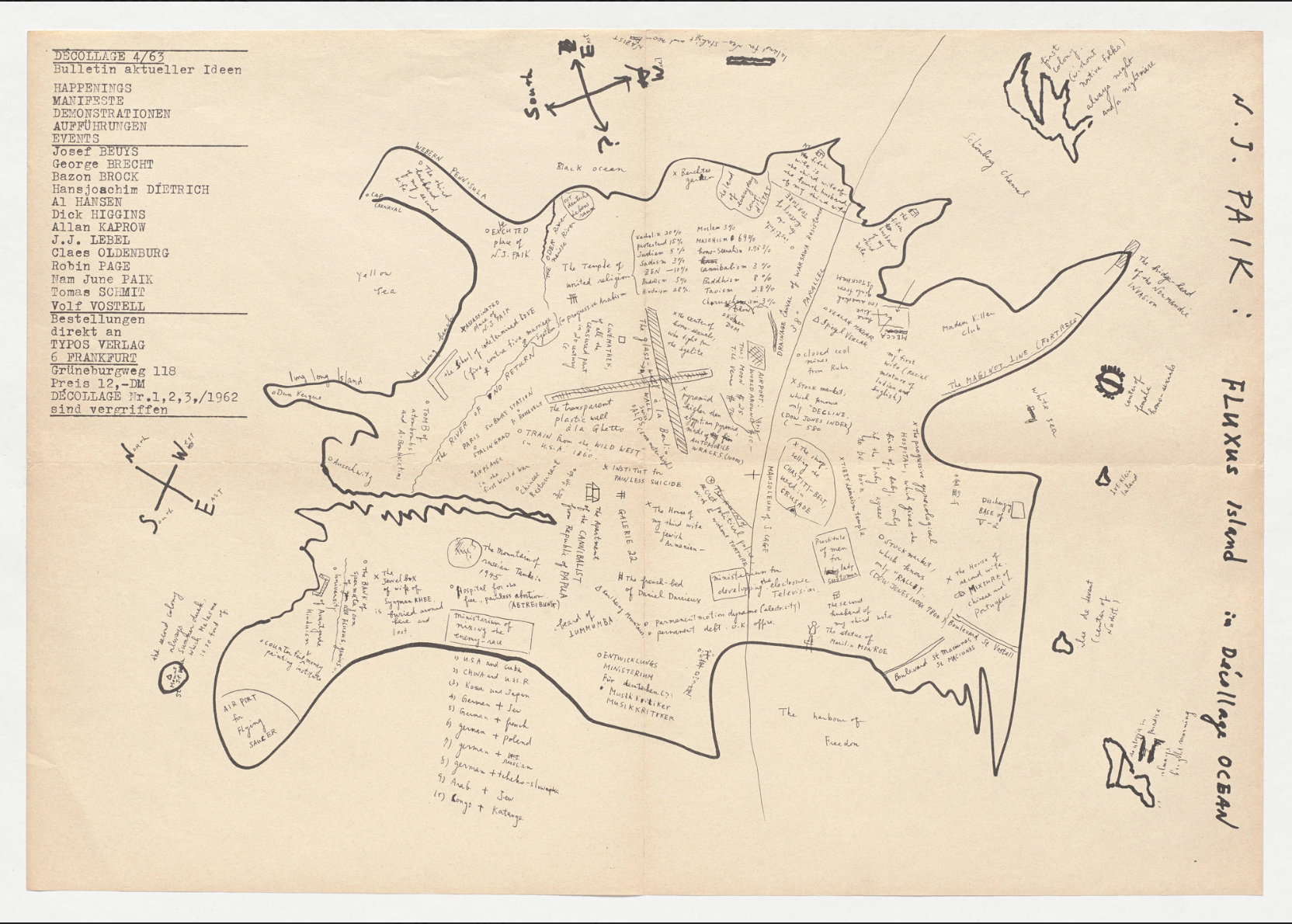

前衛芸術運動フルクサスとは

1961年、デザイナーのジョージ・マチューナスとの出会いをきっかけにフルクサスに参加します。フルクサスは、マチューナスが提唱し、 ラテン語で「流れる、変化する、下剤をかける」という意味を持っています。メンバーは、マチョ―ナスの呼びかけによって選ばれた、国際的で領域越境的なアーティスト、作曲家、デザイナー、建築家、詩人、パフォーマーなどのネットワークを中心としていました。1960年代を代表する芸術運動として、ネオダダと並び称されています。中心的メンバーとして、オノ・ヨーコやヨーゼフ・ボイスなどが活動をしていました。

芸術メディアとしてのビデオ

1963年に西ドイツのヴッパータールで開催された「Exposition of Music/Electronic Television」展で、パイクは《Zen for TV》(1963/1981)などの作品を発表します。これらの作品は、当時ビデオを芸術的メディアとして使用した最初の例として注目を集めます。その後も、パイクは《Global Groove》(1973年)をはじめとする数多くのビデオ作品を制作し、ビデオ彫刻やインスタレーションを制作します。代表的なものに、《TV Buddha》(1974)、《TV Garden》(1974-78)、《Family of Robot》(1986)などが挙げられます。

《Zen for TV》

パイクの初期の作品のひとつである《Zen for TV》は、テレビと、映された画面上の映像が折りたたまれた一本の線で構成されています。パイクは何カ月もかけてテレビの構造や部品について学び、配線をうまく変えることにより、予期せぬ映像が映し出されるように制作しました。パイクは、将来的に、ブラウン管がキャンバスに取って代わることを予期し、非常に豊かで多様なビデオアートを先取りしていたのです。

ビデオ以外の作品

ビデオアート以外にも、パイクは紙上作品、マルチメディア彫刻、インスタレーションなど、ダイナミックなドローイングの実践などを続けてきました。特に、テレビを改造した作品は、動画と抽象画の自由で表現豊かなジェスチャーを組み合わせたもので、色鮮やかなマーカーや絵の具などを使って、画面に表情豊かなレイヤーを重ねていきます。《ライオン》(2005)は、28台のテレビ画面と、木製のアーチに囲まれた手描きの守護ライオン像からなる巨大なアッサンブラージュで、花や動物、魚のモンタージュや、ライオンなどが踊る映像が早いテンポで映し出されます。ライオンは、自身の作品に影響を与えた多くのアーティストやパフォーマーに思いを馳せることが多かったパイクの晩年の作風を象徴しています。

パイク作品の政治性

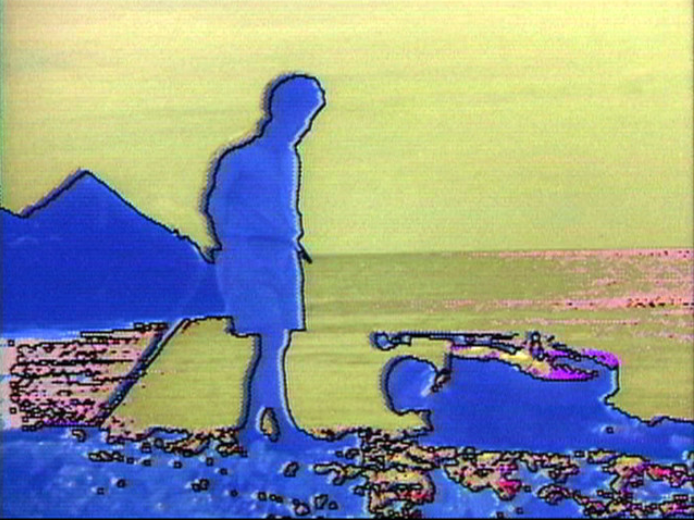

2006年に亡くなるまで、パイクはテクノロジーが、人と人、国と国、文化と文化の間のつながりを促進する力となることを信じていました。フィクションをドキュメンタリー風に撮る、モキュメンタリー作品『Guadalcanal Requiem』(1977/1979)には、パイクの政治性も表れています。この作中で、第二次世界大戦中に米軍が日本に対して行った最初の大規模な攻撃の跡地で、パイクとムーアマンが反戦の祈りを捧げています。また、1984年の元日には、米国、フランス、ドイツ、韓国で同時にライブ放映した作品『Good Morning Mrs.Orwell』(1984)で、アメリカの小説家ジョージ・オーウェルの小説で、描かれる冷戦の行き着く未来を予測したディストピア世界に対し、反対意思を示しました。しかし、パイクは単に、テクノロジーへ関心や依存を示すだけでなく、テクノロジーが媒介する人間同士の関係や、人間性へのこだわりも強調していました。

まとめ

いかかでしたでしょうか。

パイクは、日本との関わりも深く、音楽と美術を横断して活動し、今日では主要ジャンルと言えるテクノロジーを用いたアートをビデオアートとして開拓するなど、現代美術史的にも重要なアーティストとなりました。

テクノロジーと芸術について、パイクはこんな言葉を残しています。

「私たちの生活は、半自然的で、半テクノロジカルだ、半分半分というのがちょうど良いと思う。確かに、ハイテクということが、進歩だということを否定することはできないし、さまざまな仕事に必要ではある。しかし、もしわたしたちがハイテクということに依存し過ぎれば、争いが起こる。強い実に人間的な要素というものは、自然的な生活と謙虚さを保つという意味で、必要なのである。」

パイクの作品は東京都現代美術館などに収蔵されています。

皆さんも実際にパイクの作品をご覧になってはいかがでしょうか。