こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんは円山応挙という人物をご存知ですか?

当時スケッチに過ぎなかった写生を極め、写生画と呼ばれる新しいスタイルを築いた「写生の祖」と呼ばれました。

外国から伝わった遠近法を取り入れた立体的な画風は円山派と呼ばれる画派を生み出し、日本画の表現を大きく変えた革新者といえる人物です。

本記事ではそんな円山応挙の人生と作品についてご紹介します。

コンテンツ

Toggle円山応挙って?

基本情報

| 本名 | 藤原与吉→岩二良(今でいう岩次郎)→氐→応挙 |

| 生年月日 | 1733年6月12日-1795年8月31日(63歳没) |

| 国籍/出身 | 日本 丹波国桑名郡(現在の京都府) |

| 学歴 | – |

| 分野 | 日本画 |

| 傾向 | 写生画 |

| 師事した人物/影響を受けた人物 | 石田幽汀、銭選、円満院祐常など |

経歴と作品

生まれと環境

応挙は丹波国桑名郡穴太村(現在の京都府)に生まれました。農家の息子として生まれた応挙の幼少期については詳しく分かっていませんが、たった一代で江戸時代の画家を代表する存在になったことは間違いありません。

少ないながらも応挙の幼少期について、分かっている(または推測できる)ことがあります。

父は代々農業を営む家系で、丹波国篠山藩の家臣である上田氏の娘である母を迎え入れていることから、ある程度の家格であったことが伺えます。

応挙は三兄弟で、兄の藤兵衛と妹のヲ井ヨがいました。

応挙は幼い頃から絵を好み、農業に熱心ではなかったようです。

両親は金剛寺に預けて僧侶として修行をさせましたが、これも失敗に終わり、けっきょく応挙は10歳から15歳にかけての時期(いずれも諸説あり)に上京して画家として才能を花開かせることになります。

おもちゃ屋で学んだ絵師の第一歩

『三十三間堂 通し矢図』

上京した応挙は、はじめ呉服店やガラス製品や人形を売っていた尾張屋勘兵衛に仕えたとされます。

尾張屋勘兵衛の下で働いていた応挙は、人形の彩色といった絵仕事も務めており、これが絵師人生の出発点と言えるでしょう。

1749年、応挙が17歳の頃には本格的な画家になるため石田幽汀の下で修行をしていたと考えられています。

石田幽汀は狩野探幽の画系を汲む画家で、10代〜20代にかけての応挙の作品は狩野派の表現を見ることができます。

1759年、27歳頃に応挙は尾張屋で働きながら、眼鏡絵を手がけました。

眼鏡絵とは、十八世紀にヨーロッパで誕生し、中国を渡って日本に伝わってきた表現技法です。

透視遠近法で描かれ、「のぞき眼鏡」といわれるレンズを通して見ると立体的に見えるトリックアートのような作品のことを指します。

その楽しみ方から、眼鏡絵はいわゆる絵画作品ではなく玩具として扱われます。そのため玩具を扱っていた尾張屋で制作・販売することができたのです。

しかし応挙は、西洋から伝わった合理的な遠近法を積極的に取り入れ、学んだことで後の作品に見られる空間の広がりや視覚実験的なアプローチに活かしたと考えられます。

パトロン祐常との出会い〜写生図から写生画へ〜

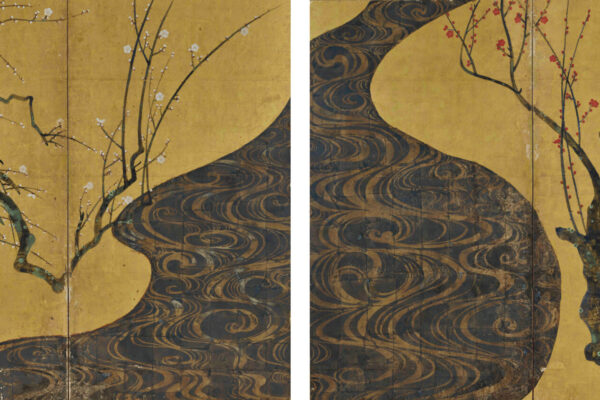

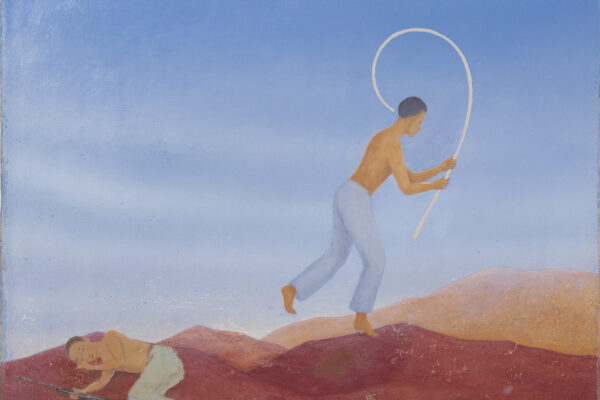

『写生図巻より』

1764年、32歳頃に応挙は円満院祐常という僧侶と出会います。彼は左大臣の二条綱平の実子で、弱冠12歳で円満院に入ったエリートでした。

加えて当時は百科全書や専門書の発刊が流行しており、エリートであった祐常はその流行も相まって動植物の写生に文章を寄せたり、日常の記録を『萬誌』という冊子に残していました。

円満院に飾る絵の依頼を通じて知り合った応挙と祐常ですが、その後長い間、二人の関係は続くことになります。

それは画家とパトロンという関係にとどまらず、応挙の人生に多分に影響を与えることになりました。

最も大きな影響の一つに「写生図」があります。

先述の通り祐常は動植物に関心があり、様々な記録を残す「メモ魔」でした。このことを応挙に話たのか、何かの指導があったのか明確には伝わっていませんが、この頃から応挙は動植物の写生図を描き始めています。

当時の写生は、記録や下書きのためのスケッチという意味合いが強く、本格的な絵画作品としては見なされていませんでした。

応挙がこの写生図を描き始めたことで、後に「写生画」という新しいジャンルが誕生することになります。

単なるスケッチを作品へと昇華した写生画の誕生には、応挙と祐常という二人の出会いがきっかけとなっていたのです。

商人がアートを動かす!?応挙と三井のタッグ

そんな祐常でしたが1773年に死去、祐常亡き後に応挙をサポートしたのが三井家でした。

公卿出身の祐常と異なり、三井家は呉服商・両替商を営む新興商人でした。

当時は(現代もかもしれません)商人の気質が顧客である町人に大きな影響を与えていました。

1673年頃の商売スタイルは信用のある顧客に商品を渡し、後から代金を回収する「掛け売り」や「大名貸し」が一般的でした。

典型的なものは尾形光琳の生家である雁金屋です。雁金屋は典型的な旧派の呉服屋で、光琳をはじめとする絵画や工芸は伝統的な知識や感性を前提としていました。

しかし、三井家は京都の西陣から安く呉服を仕入れ、江戸の店に送り現金売りをするという新しい商売スタイルを確立して成功しました。

こういった経緯から、三井の顧客には京都からみて地方の出身で新しいもの好きの人々が多くいたと考えられます。

応挙の手によって作品に昇華された「写生図」という新しいジャンルは、伝統的な絵画や工芸の文脈を知らない人々にも受け入れ易かったのです。

リスペクトがこもったペンネーム

この頃から応挙という雅号を使いはじめたようです。

この応挙とはどんな意味なのでしょうか。

祐常に並び応挙の人生に影響を与えた人物として中国の花鳥画家・銭選(銭舜拳)が挙げられます。

彼は宋末元初の画家で、古くから花鳥図のイメージとして銭選の作品が日本に伝えられていました。応挙は銭選に私淑して「銭舜拳の筆意に応ぜむ」という意味で「応挙」という雅号を決めたと考えられています。

円山一門を築く

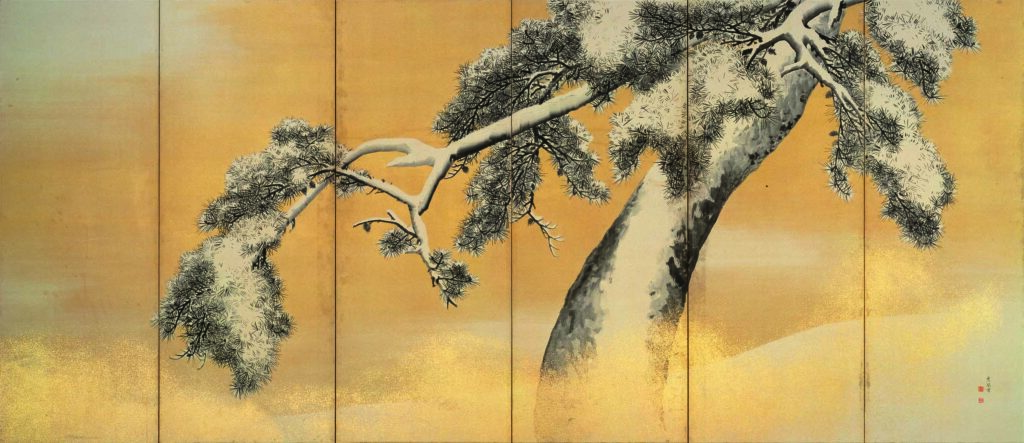

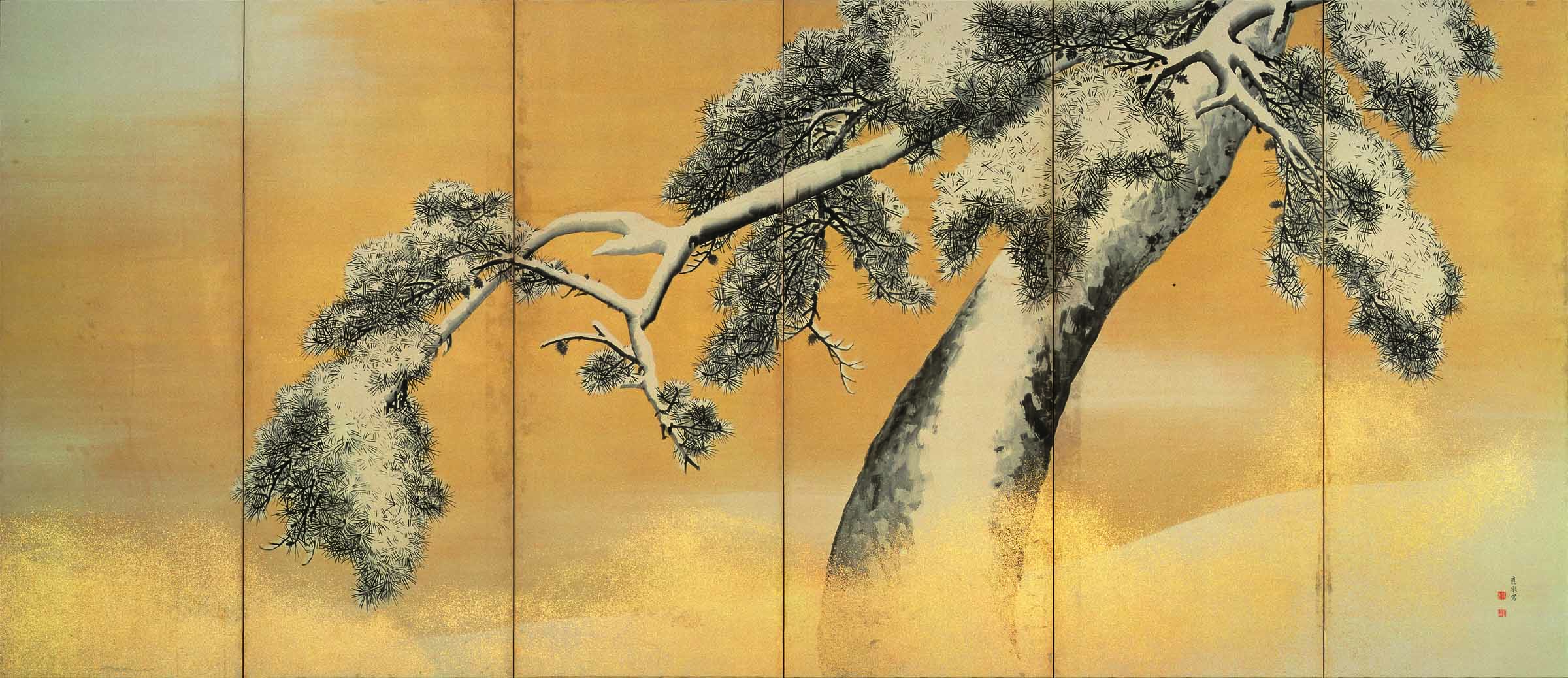

『雪松図屏風』

三井家を新たなパトロンに迎え入れた応挙は徐々に人気を高めていきます。

京都の文化人を採録した『平安人物誌』の1768年版に応挙は画家の部では大西酔月に次いで二番目、1775年には一番目に記載されるほどの評判を得ていました。

評判と比例するように応挙の作品は屏風や障子といった大作を手がけるようになっていきます。

応挙が40歳になる頃には多くの弟子を持ち、工房を構えるようになります。

主だった十人の弟子を「応門十哲」といいます。

『応門十哲』

駒井源琦

長沢芦雪

山跡鶴嶺

森徹山

吉村孝敬

山口素絢

奥文鳴

月僊

西村楠亭

渡辺南岳

特に応挙の教えを忠実に学んだ門弟の代表的人物である駒井源琦や、応挙に学びながらユニークな画風へと昇華していった長沢芦雪は応挙工房の中でも知られた画家で、彼らが中心になって応挙の画風を継承していったことでここに「円山派」が誕生したのです。

応挙がみつめた造化の真

『子犬図』

『孔雀図』

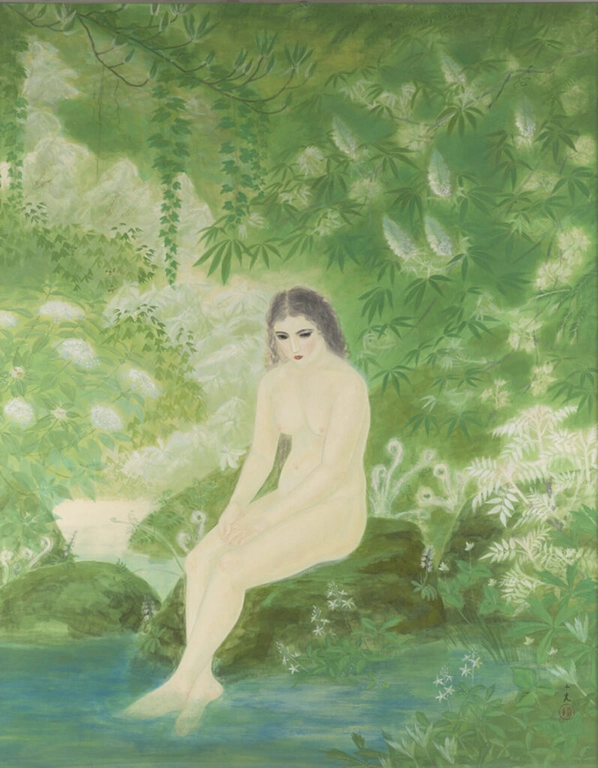

祐常がすすめた写生に端を発する応挙の写生画は、新しいジャンルを生み出したという歴史的な功績に留まりません。

応挙の写生で特筆すべきはその描写力です。

これまで写生が持つ意味はスケッチや下書き、つまり特徴やイメージを捉えるためのものでした。

応挙は特徴やイメージを描きとる写生の役割をそのままに、高い描写力でもって作品に昇華することで、本物の鶴よりも鶴らしい、本物のウサギよりもウサギらしい絵が出来上がったのです。

応挙の親友・皆川淇園は「ものを見てただ造化の真を写す」と評しています。

応挙が動物を見つめて描いたのは「造化の真」、「らしさ」なのです。

それは(おそらく)伝聞から描かれた虎や、龍といった架空の生き物が描かれた絵でも発揮されています。

応挙の描写力は動物に留まりません。

応挙は美人画の評判も高く「はじめて描かれた足のない幽霊」として知られる『幽霊図』は、落語「応挙の幽霊」で「応挙の幽霊の絵は他の絵師とは違う。とても美人だ」「応挙の幽霊は掛け軸から出て来る。左甚五郎の彫った龍が夜な夜な水を飲みに行くのと同じだ」と評価されています。

ちなみに応挙が足のない幽霊をはじめて描いたというのは誤りで、足のない幽霊の図は十七世紀末の浄瑠璃の挿絵に登場します。しかし当時の応挙の人気を考えると、足のない幽霊のイメージを広めたのは応挙であることは間違い無いでしょう。

また、応挙の幽霊の絵を題材にした落語が作られていることも、応挙の人気とカルチャーへの影響力が伺えます。

晩年〜大火が残した最後の大仕事〜

『松に孔雀図』

1788年1月30日、京都で起こった天明の大火。

町人の住宅のみならず、御所や城、役所までも燃えてしまった未曾有の大災害でした。

その後の御所造営にあたり障壁画制作に参加したのが応挙率いる円山一門でした。

御所、つまり天皇をはじめとする貴族の居住区(禁裏)に立ち入ることを許されたことは、応挙の能力が日本の最高権力によってお墨付きを得たということになります。

当時に京都に住んでいた応挙も、類焼を免れず自宅を失っていました。円山一門の中にも同じ境遇の画家がいたことでしょう。

彼らは家や財産、家族を失った悲しみを堪えて京都復興のために筆をとった人たちです。

弟子が残した記録によると、応挙は61歳に差し掛かった頃から病気を患い、歩行もままならない状況だったようです。眼病になってからは制作にも支障をきたすようになりました。

それでも応挙は大火で中断していた金刀比羅宮と大乗寺の障壁画に取り掛かり金刀比羅宮『瀑布図』、『山水図』、大乗寺『松に孔雀図』を完成させます。

大乗寺での仕事は実に命日の約三ヶ月前。

晩年の応挙は作品数もめっきり減り、描き込みの少ない墨画の小作をいくつか制作するに留まっていました。

しかしこれらの最後の大仕事は、命日目前とは思えないほど精緻で迫力のある大作になりました。

1795年7月17日、病気が悪化。自宅で息を引き取りました。

まとめ

いかがだったでしょうか。

応挙の生きた時代の京都画壇は、まさに百花繚乱でした。歌川国芳や伊藤若冲といった寄想の絵師に比べて応挙は素朴で、つまらないといった評価を受けることもあるようです。

確かに応挙の得意とした写生や、透視遠近法といった革新はぱっと目に留まるようなものではないかもしれません。

そのような評価の一方で、応挙は生涯のうちに安定して評判を勝ち取り(祐常の死去などのトラブルなどはありましたが。この時、パトロンの交代が行われなければどうなっていたのでしょう?)人気と実力を兼ね備えた巨匠として生涯を終えました。

だからこそ市井の人に広まり、現代のアートカルチャーに息づいているのです。

おすすめ書籍

円山応挙をもっと知りたい方にはこちらの書籍がおすすめです!

いちからわかる 円山応挙

円山応挙という画家について知りたい方におすすめの入門書です。「円山応挙の何がすごいのか」などキャッチーな切り口と平易な文体で書かれた本で、面白いコラムや時代や土地についても言及されています。

もっと知りたい 円山応挙

画家の生涯と代表作を概観できる「もっと知りたい」シリーズです。100ページに満たない読みやすさと面白いコラムが魅力のシリーズで、アーティストの入門書にぴったりです。

円山応挙論

さらに円山応挙への知見を深めたい方におすすめの一冊です。「雪景表現」などモチーフひとつに絞った表現について研究や考察が述べられており、さらに円山応挙が生きた時代や他の画家へと結びついていきます。骨太な本ですが一読の価値ありです。