こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

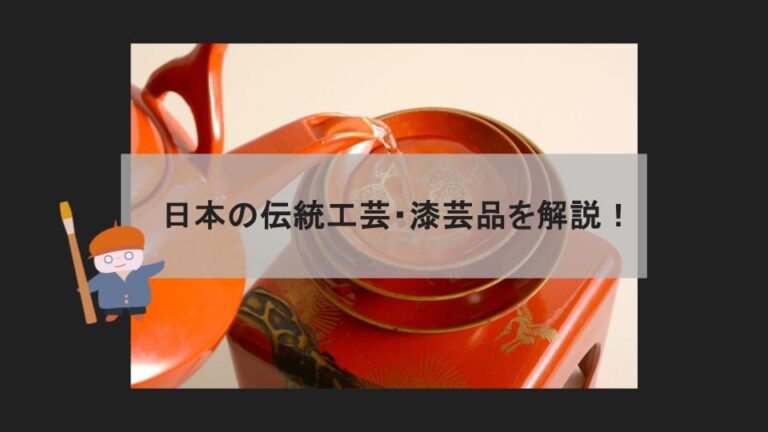

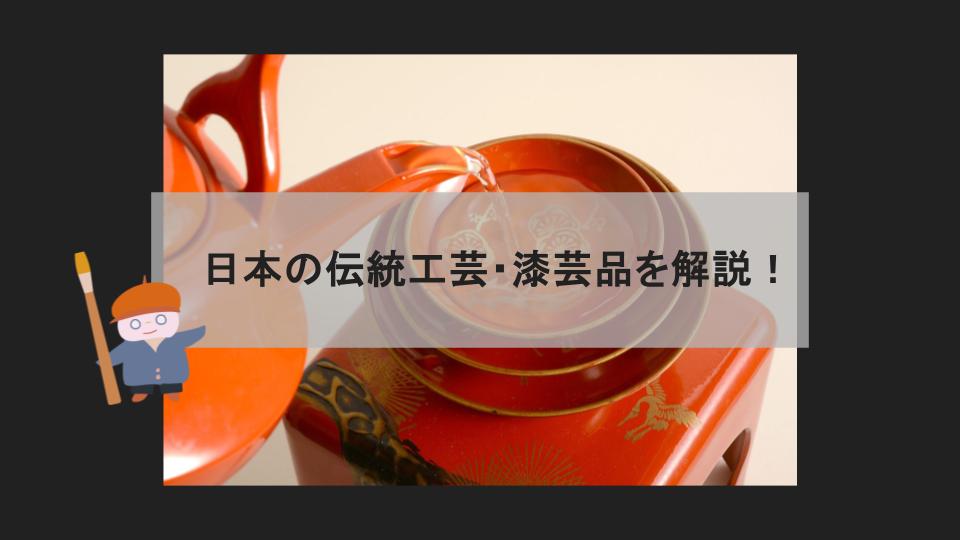

皆さんは日本の伝統工芸と聞くと何を思い浮かべますか?

島国として独自の文化が醸成され、長い歴史の中で技術が受け継がれてきた日本には様々な伝統工芸品があります。

現在、経済産業大臣が指定する伝統的工芸品は243品目にものぼり、伝統を絶やさないように法律で保護され様々な振興が行われています。

中でも漆芸品は日用品から寺社の設えまで幅広く利用されており、抱いている印象も様々かもしれません。

関心のある人でなければ「〇〇塗」という商品名を聞いたことはあっても、具体的にどのような特徴があるのか思い浮かばない人も多いのではないでしょうか。

そもそも漆とはなんでしょうか。

本記事では日本の伝統工芸を代表する漆芸品について解説します。

コンテンツ

Toggleイントロ情報

伝統工芸って?

はじめに、日本における伝統工芸の定義とはどのようなものでしょうか。

経済産業省が定める伝統工芸には以下の条件が求められます。

主として日常生活の用に供されるもの

その製造過程の主要部分が手工業的

伝統的な技術又は技法により製造されるもの

伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの

一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの

上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

(経済産業省ホームページより抜粋)

漆器をはじめ、焼き物、織物など様々な品目が登録されています。

中でも織物、木工品・竹工品、陶磁器の順で多く、日用品の延長にアートが存在する日本美術の特徴が現れていると感じます。

しかし、伝統工芸は従事者・後継者の不足、国産原材料の不足など様々な問題を抱えており、消滅の危機に瀕しているものも少なくありません。

その他の【アート鑑賞解説】はこちらから!

漆芸の基本情報

漆について〜最強の塗料・漆とは何か〜

漆芸品になくてはならないもの、それは漆です。

漆は樹齢十数年で成熟したウルシの木の幹に幾筋もの傷をつけ、滲み出した樹液から作られます。

この時点では乳白色をして、精製することで漆塗りに使うことができます。

主成分ウルシオールの含有量は豊富な日本の漆はアジア最高の品質を誇ると言われます。

しかし、現在は岩手県、茨城県などごく限られた土地でしか植栽されていないため、国内消費されている漆の9割は輸入品です。

漆は一度固まると強力な皮膜を作り、酸、アルカリ、アルコール、硫酸に浸しても損なわれません。何千年の時間経過にも耐え、耐水性、断熱性、防腐性を備えた最強の仕上げになります。

さらに、天然塗料にも関わらず漆を超える耐久性をもつ合成塗料は現在の科学技術を持ってしても開発されていません。

唯一漆が苦手とするのは紫外線で、プラスチックで知られるように紫外線にさらされると分解されてしまいます。

古くから受け継がれた秘訣は、この実用性と保存性にあるかもしれません。

素地について〜素地と漆と加工のコラボレーション〜

漆を塗る木製の器物を「素地」といいます。加工のしやすさと漆の接着のしやすさを鑑みてヒノキ、ケヤキ、サクラ、トチ、ホオ、カツラなどいくつかの木の種類が用いられています。

素地は工芸品のもとになるという意味から「胎」の字を用いて木胎、金胎、陶胎など素材によって呼び名があります。

木胎はさらに加工方法に以下の種類に分けることができます。加工方法によって相性の良い木材が選ばれます。

挽物(ひきもの)

十分乾燥させたケヤキなどの木材を、ロクロにかけてカンナを当てて器の形に削り出す加工方法です。お椀、鉢、皿、茶托など丸みのある小さな器を作ることができます。

刳物(くりもの)

主にホオの木材をノミとカンナで手作業で削り出す加工方法です。匙、杓子、家具の脚などロクロでは作れない細工を作ります。

指物(さしもの)

板状に加工した木材を組み合わせて箱型の製品を作る加工方法です。板にほぞを作り、板同士を指し込むため指物と言われます。板物、角物とも呼ばれます。重箱、硯箱、棚、お膳などの角形の製品を作ることができます。

曲物(まげもの)

主にヒノキ、スギなどの柾目材を薄い板状にして、加熱によって柔らかくして曲げる加工方法です。丸盆、重箱、弁当箱などに使われます。

塗りについて〜漆芸の真髄〜

塗りもまた、木材と加工方法の組み合わせで様々な表情を見せます。ここでは漆の種類や道具による基本的な塗り方を紹介し、各産地や工房で培われた塗りの技法は後に紹介します。

摺漆仕上げ

木肌や木目の美しさを際立たせる塗り方で、生漆を素地に何度も摺り込むことで彫刻のように素地の模様が浮かび上がらせることができます。

溜塗

塗りの途中で朱漆を塗り、仕上げに半透明の油分入りの透漆を塗ることで、朱漆が透けて見えるという技法です。落ち着いたワインレッドの風合いが日本の伝統的な雰囲気に調和します。

呂色塗り

仕上げに油分の入らない透漆(呂色漆)を薄く塗り、研磨を繰り返して磨くことで美しい艶を生み出します。

布目塗

素地に布を貼った上に直接漆を塗り重ね、布の模様を写す塗り方です。一般的なものは木綿などの細かな格子模様ですが、布の種類によって様々な表情を見せる技法です。

変わり塗

素地に漆で凹凸のある模様を付け、上から色漆を塗り重ね、最後の平らに研ぐことで立体的な模様を浮かび上がらせる塗りです。触ってみるとツルツルなのに、芸術的な立体模様が見てとれるのは変わり塗ならではの質感です。

加飾について〜漆器を彩る職人芸〜

次に装飾を見ていきましょう。

塗りに並んで漆芸品の花形と言える工程です。

時代や土地によって様々な装飾がありますが、一切の装飾を排した「無文」という仕上げもあります。

蒔絵

漆器の装飾を代表する技法です。上塗した面に漆で絵や模様を描き、乾かないうちに金、銀などの蒔絵粉をつけ、漆の粘着力で定着させる技法です。

粉をつける工程を「蒔く」というので蒔絵と呼ばれています。

模様を盛り上げて立体感を出す「高蒔絵」、蒔絵粉の上にさらに漆を塗り、研ぎ磨く「研ぎ出し蒔絵」などの技法があります。

沈金

漆を塗った面に沈金刀という専用道具を使って絵や模様を彫り、彫った部分に接着剤となる漆を塗って蒔絵粉を押し込んで定着させる技法です。

漆の中に金銀の粉を沈み込ませる様子から沈金と言います。

模様を彫る角度や深さによって立体感のある絵柄を表現することができます。

螺鈿

貝を1mmほどの細かさに切り、漆を塗った面に貼り付けて模様を表す技法です。

「螺」は貝を、「鈿」は散りばめるという意味になります。

螺鈿に使われる貝の種類はアワビ、ヤコウガイ、シロチョウガイなど。貝の種類はもちろんのこと、貝殻から剥いだ厚みや下地、漆との組み合わせで様々な表情を見せます。

彫漆

中国から伝来した加工方法で、素地に漆を重ね塗ることで漆の層を作り、そこに彫刻刀で模様を彫り起こします。

日本に伝来したあと、漆を塗る前に模様を彫り、その上から漆の層を塗り上げる独自の技法へと変わっていきました。

塗り重ねる漆が朱漆の場合「堆朱(ついしゅ)」、黒漆の場合「堆黒(ついこく)」と呼ばれます。木彫りの上に朱漆を塗った「村上木彫堆朱」は日本独自に培われた堆朱の代表です。

漆器の歴史

漆の歴史は九千年前、縄文時代まで遡ります。

縄文時代前期、北海道の垣ノ島B遺跡で朱漆を用いた装飾品が出土したことで、日本が世界における漆の起源であるという説が有力になりました。

古代の漆器で特に有名なものに飛鳥時代に作られた法隆寺の「玉虫厨子」という工芸品があります。

厨子とは仏像や経文などの礼拝物を収めた漆塗りの小さな寺社のような工作物です。その名の通り、タマムシの羽を装飾に用いられており、国宝に指定されています。

出土品ではない伝世の漆芸品としては日本最古の遺品でもあり、世界に誇る貴重な芸術品です。

また、平安時代の有名建築に「金閣寺」があります。総金箔貼りで知られていますが、漆塗りの上に金箔を貼って仕上げられています。それだけでなく、全体に蒔絵や螺鈿が施された巨大な漆細工として完成されています。

室町時代になると蒔絵の受容が一気に高まります。代表的なものに、豊臣秀吉の正室・北政所が秀吉の霊を祀るために1606年に創建した高台寺の霊廟があります。この霊廟に用いた平蒔絵という技法が、日本の代表的な輸出品として、海外に輸出されていくことになりました。

江戸時代になると生活の安定と共に様々な文化が花開きます。漆もまた、名が残る芸術家の一派が現れ始めます。また漆が輸出品としてだけでなく、生活雑貨が全国で作られ始め、日本の文化に根付き始めます。

明治時代、外国の博覧会で漆芸品が日本の伝統工芸として紹介されます。それに応じるように日本国内でも動きが起こりました。

柴田是真、六角紫水、白山松哉の三人が日本美術院を創設し、現代漆工芸の伝統を教え受け継ぐ礎を築きました。

漆芸作家の社会的認知を決定的にしたのは、日本工芸会が主催する日本伝統工芸展の活動でした。人間国宝に指定される松田権六が伝統工芸展を率い、日本の工芸を世界に通用する地位まで引き上げました。

現代、日本伝統工芸は世界に認められる芸術品として知られるようになりました。1998年の長野冬季オリンピックでは漆で仕上げた五百個あまりのメダルが製造され、選手の胸に乗って世界に飛び出していきました。

漆芸の種類

先ほど紹介したように、漆芸は漆、木材、装飾など多くの要素が複雑に絡み合って出来ています。その中で、日本各地ではその土地の自然によって独特の技法が育まれていきました。

ここでは日本を代表する地方独自の漆芸文化と技法について紹介します。

津軽塗

青森県津軽地方で300年以上に渡って受け継がれるのが津軽塗です。

主に材料に使われるのは青森ヒバで、きめ細かく歪みが少ないという特性が漆器製作に向いているとされます。

現在用いられる伝統技法には主に唐塗、七々子塗、紋紗塗、錦塗の四つで、この四つを総称して津軽塗と言います。

その中でも津軽塗を代表する唐塗は「仕掛けべら」という専用の道具を用いて漆で凹凸の模様を作り、さらに漆を塗り重ねて平らに研ぐという作業を何度も繰り返します。

完成まで四十八の工程を要し、最低二ヶ月かかります。

この地道な作業から「馬鹿塗り」とも呼ばれているようです。

職人の根気を試すような地道な作業と、それに報いるかのような美しく複雑な紋様は東北の人々の魂に根付く「じょっぱり(意地っ張り)」の精神を表しているかのようです。

江戸漆器

現在、東京都台東区や足立区、中央区などで製作されているのが江戸漆器です。

1590年、徳川家康が全国の漆職人を江戸に招いたことをきっかけに御細工場が設けられ、京都を中心に製作されていた漆芸品が江戸に根付くことになったのです。

江戸時代に工芸品が庶民に広まった背景もあり、蕎麦道具や武具、婚礼のための調度品などの日用品に漆の技術が取り込まれました。

芸術性と実用性を兼ねた漆芸が、江戸時代の人々の文化を支えていたのです。

これはまさに日本の伝統文化の多くに根付く「用の美」の精神ではないでしょうか。

江戸漆器は分業制を取らず、作者が一つの作品を最後まで作り上げるのが特徴です。

蒔絵や螺鈿、沈金など多彩な装飾方法がとられ、多くは布目塗で仕上げられます。

江戸の粋な精神を反映しているのか、公家文化に育まれた煌びやかな京漆器に対して、素朴さを残したシンプルで控えめな装飾が施されます。

輪島塗

「うるしは知らねども輪島塗を知らぬ人なし」と言われるほど、輪島塗は漆芸品の代名詞として知られています。

石川県にある半島・輪島は、輪島の朝市でも知られる漆器の一大産地です。輪島が日本を代表する漆器の産地になったきっかけは、輪島の塗り師が全国を行商して顧客を得るという独自の対面販売が古くから行われ、輪島漆器が広く認知されていたことにあります。

さらに「輪島地の粉」という珪藻土から作られる漆の材料が発見されたことで、輪島漆器に特有の堅牢な性質を持つことも人気の秘訣です。

現代では二十以上の工程を完全分業制で行い、全国の需要に応える製作を可能にしています。

越前漆器

福井県で盛んに製作されているのが越前漆器。名前にある越前市をはじめ、発祥地にして現在の主産地である鯖江市などで製作されています。

越前漆器の歴史は古墳時代末期、1500年前にまで遡ります。

第二十六代の継体天皇が王冠を壊してしまい、片山集落(現在の福井県鯖江市河和田地区)の塗師を訪ね、漆で王冠を修復してもらいました。そのことに感激して漆器の生産を奨励したことが始まりとされています。

このことから越前漆器は日本最古の歴史を誇ると言われています。

越前漆器の発展には、山に囲まれ自然豊かな立地から、良質な木材や漆が手に入りやすく、気候や温湿度などの条件が整っていたことが挙げられます。

また、農耕には適さない土地である代わりに古くから鉄刃物の産業を行っていたことも関係しています。漆を採取するために傷をつける「漆掻き」の技術が発達しやすく、最盛期のには日本の漆掻き職人の半分は越前だったといわれています。

そのため素地の木材から加飾の漆まで一貫した製作が行え、江戸時代をきっかけに輪島の沈金や京都の蒔絵を取り入れて幅広い表現を持っています。

仕上げについても磨きを出す「呂色塗」から研ぎ出さず仕上げる「花塗」など多岐に渡ります。

京漆器

公家文化の中で醸成された煌びやかで瀟洒な装飾文化を体現するのが京都府に受け継がれる京漆器です。

八世紀頃、奈良で漆地に金銀粉を散りばめたような「末金縷(まっきんる)」の技法が生まれました。

この末金縷が現在全国の漆芸に用いられる装飾である「蒔絵」のルーツとされています。

京都に渡った蒔絵は、研ぎ出し蒔絵や平蒔絵、高蒔絵といった進化を遂げていきます。

まさに漆芸文化の醸造所であった京都ですが、鎌倉時代に入り寺社や貴族がお抱えの蒔絵職人を持つようになってからは時代に合わせた発展も見られるようになります。

安土桃山時代では「高台寺蒔絵」に代表される武士階級好みの豪華な装飾、江戸時代では町民文化に根ざした繊細なデザインなど、京漆器一つ取っても目まぐるしい歴史が刻み込まれているのが奥深い魅力となっています。

紀州漆器

和歌山県海南市の黒江地区で生産される紀州漆器の始まりは、室町時代に紀州ヒノキで椀を作り、それに渋下地を施して売り出したことだと言われています。

江戸時代初期には渋地椀の一大産地として名を馳せた一方で、明治維新をきっかけに紀州藩の保護を失って生産力にストップがかかります。

その時に沈金や蒔絵などの装飾を取り入れたり、天道塗やシルク塗などの代わり塗を考案し、紀州漆器の新たな魅力を模索した結果、全国から人気を博す漆芸文化が受け継がれていくことになったのです。

琉球漆器

琉球漆器の起源は沖縄の多くの文化がそうであるように、日本の中だけの影響に留まらない独自の発展を遂げています。

琉球国と中国の交流が盛んになった十四世紀末に始まった漆器作りが、インドネシアやベトナム、日本の影響を受けていきました。

十五、十六世紀には海外貿易品として珍重され、琉球王国の威信と呼べるほどの価値を帯びていました。

沖縄で漆器製作が生まれた背景は、漆器の乾燥に適した高温多湿の環境と、豊富で独特な木材資源に恵まれていたことにあります。

デイゴやガジュマルなど、沖縄を象徴する木材を使った琉球漆器は軽くて変形が少ないため大陸文化らしい大らかなデザインの製品を作ることができます。

その特性を活かすのが琉球漆器の装飾で、沖縄独自の鮮やかな朱塗りと、多国籍から影響を受けたことに由来する幅広い装飾技法には、日本唯一のエキゾチックな雰囲気を醸し出しています。

まとめ

いかがだったでしょうか。

漆と聞いて思い浮かぶのは、高級な食器や工芸品ばかりで身近に感じない方も多いかもしれません。

しかし漆を使った工芸品という意味では「金閣寺」から「食器」まで、天然塗料か化学塗料かを問わなければ、教科書に載っていたり、百円ショップでも手に入る身近な伝統工芸であることを知っていたでしょうか。

本記事ではそこから更に解像度を上げて、装飾技法や土地との結びつきといったトピックで紹介しました。

興味が湧いたという方は、身近な漆芸品をぜひ手に取って、文字では伝えきれなかった生の魅力を感じてみてください。

おすすめ書籍

漆芸品をもっと知りたい方にはこちらの書籍がおすすめです!

漆と伝統

漆芸家・室瀬春二を父に持ち、自身も蒔絵師として人間国宝の認定を持つ室瀬和美の著作です。ひとりの現役作家による、材料や道具への眼差しはリアリティがあり読み応えがあります。漆器の歴史や作り方といった基礎的な知識から、海外の漆文化などの興味深いトピックまで書かれており入門におすすめの一冊です。

漆芸の見かた

漆芸の作り方から、地方の伝統漆芸についての紹介に加え、現役の漆芸家による作品解説まで載っている充実の一冊です。本記事では書ききれなかった日本全国を網羅した伝統漆芸の章は読み応え抜群です。

漆塗りの技法書

本記事で漆芸の真髄と紹介した漆塗りに注目した一冊。様々な種類の漆塗り工程を事細かに写真と共に紹介しています。詳細な製作過程に興味のある方におすすめです。