こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

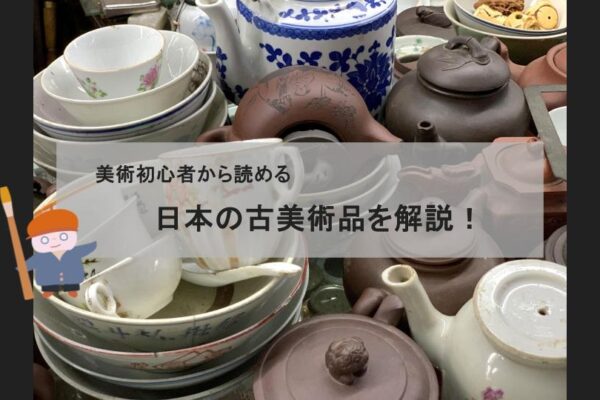

皆さんは日本の伝統工芸と聞くと何を思い浮かべますか?

島国として独自の文化が醸成され、長い歴史の中で技術が受け継がれてきた日本には様々な伝統工芸品があります。

現在、経済産業大臣が指定する伝統的工芸品は243品目にものぼり、伝統を絶やさないように法律で保護され様々な振興が行われています。

その中でも代表的なものは焼き物ではないでしょうか。

絵画や彫刻と異なり、日常遣いとしても利用できる焼き物は海外人気も高く、美術品と生活品のふたつの面で注目されています。

本記事では日本の伝統工芸を代表する焼き物について解説します。

その他の【アート鑑賞解説】はこちらから!

コンテンツ

Toggleイントロ情報

伝統工芸って?

はじめに、日本における伝統工芸の定義とはどのようなものでしょうか。

経済産業省が定める伝統工芸には以下の条件が求められます。

- 主として日常生活の用に供されるもの

- その製造過程の主要部分が手工業的

- 伝統的な技術又は技法により製造されるもの

- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの

- 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの

上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。

(経済産業省ホームページより抜粋)

焼き物をはじめ、織物、彫刻など様々な品目が登録されています。

中でも織物、木工品・竹工品、陶磁器の順で多く、日用品の延長にアートが存在する日本美術の特徴が現れていると感じます。

しかし、伝統工芸は従事者・後継者の不足、国産原材料の不足など様々な問題を抱えており、消滅の危機に瀕しているものも少なくありません。

焼き物の歴史

日本の焼き物の歴史は実に1万年以上も前に遡ります。

人類が農耕をはじめたと同時に、とれた作物を貯蔵したり調理するために器が発明されました。

代表的なものに縄文土器や弥生土器、須恵器などがあります。

この頃は土を成形してそのまま焼いた「素焼き」という状態でしたが、奈良時代に入ると釉薬によって模様や絵が施されるようになりました。

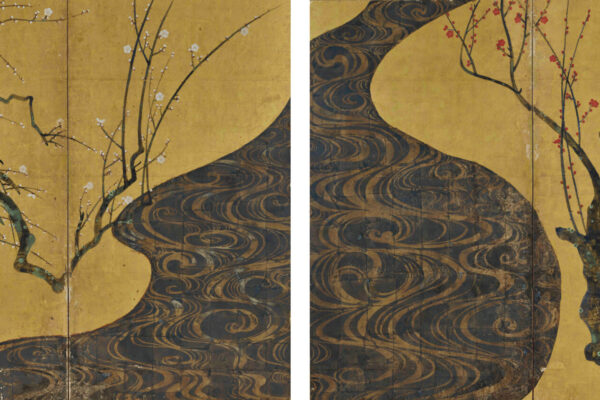

安土桃山時代になると、千利休らによって茶の湯の文化が広まりました。茶の湯によって茶器の出来を嗜む文化が生まれたことで、器に実用性と芸術性が求められるようになったと言えるでしょう。

江戸時代に入り、日本の歴史ではじめて磁器が登場します。

朝鮮からやってきた陶工「李参平」が佐賀県有田で陶石を発見し、その陶石で、伊万里と呼ばれる磁器を作ったのが始まりでした。

有名な有田焼、伊万里焼は、この頃に磁器の制作を専業とした鍋島藩の技術を現代に受け継いできた伝統ある焼き物なのです。

これまでの焼き物は、陶土と呼ばれる粘土の一種を焼いたもので陶器(または土もの)と言います。

陶器は厚みがあり、絵や模様をあまりつけずに土本来の味わいを楽しむことができます。

茶碗や湯呑みなど、手に持って土の温かみを感じられる物に使われます。

対して磁器(または石もの)は陶石という石の一種を砕いて焼いたものです。

むらのない薄口の仕上がりで、釉薬で絵や模様が施されるのが特徴です。

私たちが日頃つかっている食器や花瓶などの多くが磁器にあたります。

江戸時代後期になるとこれまで権力者や文化人を中心に扱われてきた焼き物が庶民に広まり、海外にも輸出が行われるようになりました。

明治以降になると機械技術の発展が焼き物にも影響を与え、石炭窯による大規模な焼成や、機械式ろくろの登場など現代でも一般に使われる制作方法が生まれました。

制作が容易になり安価に流通する一方で、芸術のいちジャンルとしての発展も進み、伝統工芸品としての価値が現代まで受け継がれてきたのです。

焼き物の種類

上述の通り、日本の長い歴史の中で様々な原料、方法で焼き物が作られてきました。

特に日本六古窯(にほんろっこよう)と呼ばれる「瀬戸焼」「常滑焼」「丹波焼」「越前焼」「信楽焼」「備前焼」の六つは知名度が高く、一般にもコレクターにも人気の焼き物です。

ここでは、日本六古窯を中心に代表的な焼き物10種類と作品についてご紹介します。

瀬戸焼

愛知県瀬戸市を中心に制作される焼き物です。

平安時代の初期に猿投窯という場所で発祥し、現代まで実に1000年以上の歴史を誇る日本を代表する焼き物として知られています。

そのネームバリューは東日本の焼き物を「せともの」というようになったほどでした。

1873年に行われたヴィーン万国博覧会で瀬戸焼が海外に知れ渡り、続くフィラデルフィアおよびパリの万国博覧会では染め付け磁器が受賞を果たし、世界的な注目を浴びるようになりました。

常滑焼

愛知県常滑市を中心に制作される焼き物です。

日本六古窯で最古の歴史を持つ産地のひとつである常滑。

平安〜鎌倉時代に焼かれた古常滑は大きな壺や甕が多く、貴族や武士などの権力者を中心に重宝されたことで広まりました。

算盤玉状に焼かれた小甕「不識(ふしき)」や、高温で黒褐色に焼き上げた「真焼(まやけ)」など、独自の製法で作られた焼き物が日用品や茶器として利用されますが、江戸時代前期に一度衰退してしまいます。

そんな常滑焼の衰退を救ったのは江戸時代後期に現れた名工たちでした。赤井陶然の南蛮写し、上村白鴎の真焼・陶彫り、二代目伊奈長三の藻掛けといった技術と共に常滑焼は再興を果たし、明治以降まで日用品から建築部材に至るまで幅広く利用される焼き物になりました。

丹波焼

兵庫県篠山市を中心に制作される焼き物です。

その発祥は平安末期に遡り、常滑や渥美といった東海地方の技術を取り入れた窯場で生まれました。

平安〜室町初期には山の斜面を掘って作った穴窯が用いられました。

釉薬をかけずに穴窯で焼成する焼き締め(または締め焼き)によって、窯の中で舞った灰が付着することで風合いを出す自然釉(またはビードロ釉)という技術を特徴とします。

安土桃山時代になると穴窯から登窯(土を盛り上げて小さな部屋に区切った窯)や蹴りろくろ(足で蹴って回す古典的なろくろ)が取り入れられ、江戸時代にかけて茶陶の大量生産が行われます。

越前焼

福井県丹生郡越前町を中心に制作される焼き物です。

平安時代の末期に常滑焼の影響を受けて築かれた窯を発祥とし、北陸地方最大の窯業地として栄えました。

壺や甕、茶壺などが多く制作された古越前が広まりますが、時代と共に一度衰退していきます。

1791年に再興が図られ、越前陶芸村ができたことで再び日本を代表する焼き物として知られるようになりました。

信楽焼

滋賀県甲賀市を中心に制作される焼き物です。

奈良時代にまで発祥を遡ることができる長い歴史を持つ焼き物で、そのはじまりは聖武天皇が大仏建立をするために建てられた紫香楽宮(しがらききゅう)の瓦作りとされています。

奈良時代から農作業のための水や種を保存するための壺が多く作られていましたが、安土桃山時代に茶の湯が流行すると共に、これまで雑器(日常生活で用いる器物)が茶道具として用いられるようになりました。

釉薬をかけずに穴窯で焼成する焼き締め(または締め焼き)によって、窯の中で舞った灰が付着することで風合いを出す自然釉(またはビードロ釉)という技術を特徴とします。

信楽焼で用いられる豊かな土は焼き締めによって「緋色」と呼ばれる特徴的な明るい茶色を表し、自然釉が焦げることで生まれる黒い紋様は風景に喩えられました。

明治中期に鮮やかな群青色の釉薬「なまこ釉」が開発され、信楽焼を代表するものになりました。

日本最古の焼き物産地として「たぬきの信楽焼」をはじめとして様々な作品が現代まで受け継がれています。

備前焼

岡山県備前市を中心に制作される焼き物です。

備前市伊部地区で特に盛んなことから、伊部焼とも呼ばれます。

備前焼のルーツは古墳時代から日本で作られた須恵器にまで遡り、陶器の中でも特に歴史のある焼き物です。

安土桃山時代に茶の湯が流行すると、茶陶を作るために需要が訪れ一般に広く知られる焼き物になりました。そのため茶器や壺、水差しのデザインが豊富で、侘び寂びを感じる質素で奥深い作風が特徴です。

鎌倉中期に発明された備前焼は酸化炎で焼くことで赤褐色に色づき、陶器特有の素朴な土の風合いを感じることができます。

かといって地味な印象のものだけではなく、藤原楽山に代表される青備前は、まるで磁器や金属のように涼やかで滑らかに仕上がります。

有田焼・伊万里焼

先ほどご紹介した、磁器の発祥地となった佐賀県有田町・伊万里市を中心に制作される焼き物です。

西武の天神森窯や小溝上窯などの陶器窯で、日本最初の磁器が焼かれたとされています。

その後、泉山で良質な陶石が発見されたことで鍋島藩が磁器の制作を専業し、磁器の大規模な窯場へと発展していきました。

有田焼・伊万里焼は、有田にいた陶芸家・酒井田柿右衛門が創始した柿右衛門様式が特徴です。

白い地色に明るい彩色で一枚の絵のような紋様が施されることが多く、明清の陶磁器に倣った、四角の中に福の字が入った「角福」と呼ぶマークが描かれることもあります。

図柄には「岩梅に鳥」「もみじに鹿」「竹に虎」「粟に鶉」など典型的なパターンがあり、時代と共に変化していくので、図柄から制作された時代を知ることもできます。

17世紀後半にはオランダを経由して、ヨーロッパへ輸出されました。

特にドイツの伝統的な窯場であるマイセン地方に重宝され、ドイツで日本の紋様がアレンジされたり、さらにその紋様を日本が逆輸入したりと文化の交換が生まれるきっかけとなった場所でもありました。

波佐見焼

長崎県波佐見市を中心に制作される焼き物です。

有田焼・伊万里焼と同じく李参平が発見した陶石を用いて窯場として発展しました。

淀川の船売りが「飯くらわんか、酒くらわんか」と掛け声をしていたことに由来する「くらわんか碗」が波佐見焼を代表する作品で、その名の通り茶碗やとっくりなど日常遣いできる磁器を大量生産し、庶民への普及に一役買いました。

花や動物など庶民的でわかりやすいモチーフを小さくシンプルに絵付けし、庶民が日常遣いするために控えめな装飾であることが多いのが特徴です。

江戸時代初期には有田・伊万里に並ぶ生産量と知名度を誇っていましたが、日用品を中心に製作していた波佐見焼は後期になると海外輸出に力を入れていた芸術性の高い有田焼・伊万里焼に引けを取ることとなってしまいました。

現在でも庶民に向けた質素で温かみのある作風を受け継いでおり、日常で見かけたり使う機会も多い焼き物です。

唐津焼

佐賀県唐津市を中心に制作される焼き物です。

東日本の焼き物の中心地である瀬戸を由来とする「せともの」に対し、西日本の焼き物の中心地である唐津は「からつもの」と呼ばれます。

江戸時代初期に二彩手(にさいで)と呼ばれる様式が登場し、素地に白土を薄く塗ったあとに金や黒で豪華な絵柄を施した作品が大量生産されました。

同時期に、朝鮮李朝から三島手(みしまで)という様式も伝わってきます。

花や折れ線などのシンプルな紋様を印花紋(生地が柔らかいうちに紋様をスタンプのように押す技術)で施す制作方法もとられました。

美濃焼

岐阜県多治見市、瑞浪市、土岐市を中心に制作される焼き物です。

古墳時代から良質な陶土が採れた美濃焼は、須恵器をひながたとして自然釉を活かした安土桃山時代に茶器に必要な碗や食器が作られました。

安土桃山時代に黄色い黄瀬戸、黒い瀬戸黒、白い志野、緑の織部という四つのカラフルな焼き物が開発されます。

この四つの様式は日本陶磁器史の中で最大の発明と言われ、色・形ともに固定観念に囚われない豊かな作風を特徴としています。

まとめ

いかがだったでしょうか。

日本の伝統工芸の中でも代表的な焼き物の歴史と作品についてご紹介しました。

芸術品としての焼き物が絵画や彫刻と大きく異なるのは、生活用品がアートとしての価値を帯びたというストーリーにあると思います。

本記事で紹介した産地や焼き方、釉薬などの要素に加え、芸術性と実用性のバランスが生み出すグラデーションは無限と言っても良いでしょう。

その無限の中のひとつが、美術館のショーケースに、ホテルのロビーに、そしてあなたの家の食器棚にあるのです。

これほど唯一無二で、身近にありふれた芸術品があるでしょうか?

もし焼き物を目にする機会があれば、ぜひ産地や焼き方に注目してみてください。

人が初めて手にする芸術は、もしかしたら焼き物かもしれないのです。

おすすめ書籍

カラー版 日本やきもの史

美術の教科書にも用いられている美術出版社のシリーズです。日本の焼き物に注目して、歴史に沿って丁寧に紹介されています。図版も細やかで貴重な作品の写真も載っているので焼き物についてもっと詳しく知りたい方におすすめの本です。

やきものの教科書

焼き物の基本的な情報はもちろんのこと、紋様の付け方や釉薬の付け方が写真で詳しく紹介されています。観るためにも、やるためにも教科書として使えそうな本です。

よくわかる やきもの大事典

やきもの愛好会による事典。日本全国の代表的な焼き物に加え、海外の陶磁器との交流についても詳しく書かれています。図版も多く、文もやさしいので工芸や焼き物に興味を持った方はぜひ手に取ってみてください。