みなさんこんにちは!ユアムーン編集部です!

今回は画家フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホについてご紹介していこうと思います。

みなさんもゴッホという名前を1度はどこかで耳にしたことがあるのではないでしょうか。ゴッホはその独特な筆致や世界観で今もなお多くの人々を惹き付けてやまない、オランダ出身の印象派画家です。

そんなゴッホがどのような生涯だったのか、そしてどのような作品を遺したのか見ていきましょう。

コンテンツ

Toggleゴッホ 基本情報

| 本名 | フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホ(Vincent Willem van Gogh) |

| 国籍/出身 | オランダ、北ブラバント州フロート・ズンデルト |

| 生誕 | 1853年3月30日 |

| 死没 | 1890年7月29日(享年37) |

| 運動/動向 | ポスト印象派 |

| 公式/関連サイト | Van Gogh Museum – The Museum about Vincent van Gogh in Amsterdam – The Netherlands |

経歴と作品

気難しい子供時代

1853年、フィンセント・ウィレム・ファン・ゴッホはオランダ南部の村フロート・ズンデルトで生まれました。プロテスタントの牧師を父親に持っており、また祖父フィンセントも高名な牧師として知られていました。死産だった兄を除いて、ゴッホには2人の弟と3人の妹がいました。

少年時代のゴッホは気難しく、周りも彼の扱い方には困っていたそうです。詳しい理由は明らかになっていませんが、中学を中退し16歳になると伯父フィンセントの経営する美術商グーピル商会ハーグ支店に勤め、ロンドン店やパリ店にも勤務していました。語学も堪能で、英語・フランス語・ドイツ語で文学を嗜み、フランス語・英語で手紙を書いていました。4歳年下の弟テオとの手紙のやり取りも、よく知られています。働きはじめた頃は特に問題もなく順調に仕事が進んでいましたが、やがて画商としての仕事スタイルが肌に合わなかったのか、来客への態度が問題視され解雇されてしまいます(勤務態度が悪化した原因は、下宿先の娘への失恋ではないかとも言われています)。

画廊を去ったゴッホはイギリスへ移って私立学校でフランス語やドイツ語を教えたり、宗教活動に加わったり、オランダに戻って書店に勤務したりするなどして、さまざまな職を転々とする日々を送っていました。そのうちに自ら「神の言葉を種まく人」になりたいと願い、24歳の頃、アムステルダム大学神学部を目指して勉強し始めます。またアムステルダムの郊外にあるシオン礼拝堂というイギリス国教会の小さなチャペルで、日曜学校の牧師もしていました。家族の影響もあったのか、彼にとって伝道の仕事は神学よりも大切だったと考えられます。

神学部入学のための勉強をやめたゴッホは、福音伝道師になるためにブリュッセルで訓練も受けるも、資格をもらえなかったゴッホは家族のいるエッテンヘ戻ります。やがてベルギーの炭鉱町ボリナージュで伝道師になるための実習をするようになりました。ボリナージュでは炭鉱事故で怪我を負った人々を看病するなど、献身的に仕事に励んでいました。しかし自分の衣服を貧しい炭鉱夫に与えて自らは裸同然で藁の上に寝るなどの奇妙な行動によって、伝道師協会から正式に採用されることはかないませんでした。聖職に就きたいゴッホの望みはすべて絶たれてしまったのです。

画家への決意

.jpg!Large.jpg)

ボリナージュからフランスのクリエールへの旅の途中、画家になる決心を固めたゴッホは美術学校に通うことなくほとんど独学でデッサンを描き始めます。このときゴッホはすでに27歳でした。当初彼がよく描いていたのは農民や労働者です。牧師館出身のゴッホにとって農民は全く住む世界の異なる人々であり、彼の描く農民は聖書のなかの登場人物でした。

この頃からゴッホはそれまでと一転し、大の教会嫌いになってしまいます。しかし、実際は絵のなかに小さな教会を描き続けていました。これはゴッホ自らに根づいた宗教心の表れだったのかもしれません。

.jpg!Large.jpg)

教会や牧師への嫌悪感を募らせていったゴッホは、次第に父親への反発心を抱くようになります。1881年にハーグに移り住むと、娼婦クリスティーヌとの同棲を始めました。30歳に近い長男が仕送りに頼りながら娼婦と同棲というのは、家族にとっても問題でした。一方のゴッホは、ハーグ派の画家や従兄の画家アントン・マウフェたちと交流を持つようになるなど、画家として充実した暮らしを送っていました。しかしその幸せもそう長くは続かず、クリスティーヌとその連れ子に悩まされるようになったゴッホは、家族の説得に応じて彼女と別れたのでした。

クリスティーヌとの生活に終止符を打ったゴッホは、ドレンテの田舎に引き篭もりました。しかし1883年になると、ニューネンの両親の家へと戻ってきます。ゴッホはニューネンの牧師館の一角にアトリエをもらうと、初めて習作(エチュード)ではなく構成画(タブロー)を油彩で本格的に描くことができるようになりました。

『じゃがいもを食べる人たち』(1885年)ファン・ゴッホ美術館蔵

ゴッホのタブロー初期の頃の作品です。この作品を仕上げるまでにゴッホは数え切れないほどの素描写生を重ねました。残された習作からは、手だけではなくランプや顔、壁に掛かっている小物など、画面を構成するすべてのモチーフを丁寧に写生していたことがわかります。絵をよく見てみると、手のしわの一本一本までしっかりと描き込まれているのが見てとれます。本当に絵のなかで生きているようなリアリティに、つい彼らの会話を想像してしまいますね。

ところがまたしても恋愛関係で問題を起こしたゴッホは、再び両親に大きな心労を抱えさせてしまいます。そんななか、1885年、ゴッホの父親テオドルスは脳卒中で急死しました。父親の死に対するゴッホの反応は微妙なものでした。ゴッホはこのことをきっかけにキリスト教文化との関係を見直すこととなり、その変化は当時の作品にも表れています。

印象派との出会い

父親の死後、オランダを発ってベルギー北部のアントウェルペンの美術学校に入っていたゴッホは、突然パリへ向かい弟テオのアパルトマンに押しかけました。パリではテオの協力も得て、画家フェルナン・コルモンの教室でロートレックやベルナールと知り合います。またテオを通じ印象派、新印象派を知ったのもこの頃です。

絵の具をパレットの上で混ぜることなく、原色に近い色をキャンバスに細かい筆致でのせていく明るい色彩表現は、彼の画風に大きな影響を与えました。しかしゴッホの絵をよく見ると、ところどころ色が濁っていたり、色彩バランスが大胆であったりと、真正の印象派のスタイルとは異なっていたことがわかります。

『アニエールのレストラン・ド・ラ・シレーヌ』(1887年)オルセー美術館蔵

ここに描かれているのはパリのレストラン・ド・ラ・シレーヌです。先ほどの『じゃがいもを食べる人たち』よりも色彩も筆致も変わり驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。たしかに以前の作品たちと比べると大分印象が明るく、そして柔らかくなったものの、他の印象派画家であるルノワールやモネの描くそれとは何かが異なります。それは絵のなかに人々の活気や賑わい、パリの街ならではの華やかさがあまり感じられないからなのかもしれません。ゴッホの目にはパリがどのように映っていたのでしょうか。

種まく人

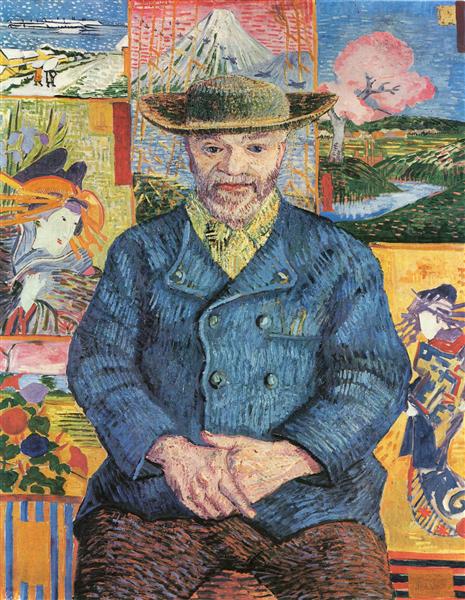

独自の画風を追い求めたゴッホが出会ったのが日本の浮世絵でした。ハンブルク出身のユダヤ系画商ビングが日本からパリに持ち帰った大量の浮世絵から新たなインスピレーションを受けた彼は、自分なりの日本に対するイメージを描き出すようになっていきました。

『タンギ-爺さんの肖像』(1887年)ロダン美術館蔵

描かれている人物ジュリアン・タンギ-はポール・セザンヌやゴーガンといった当時まだ売れていなかった画家たちを支援していたことで知られています。自分の欲を優先しないタンギーの姿に共感したゴッホはタンギ-の背景に浮世絵を描くことで、彼を自分のなかの「ユートピア=日本」の住人として表現したのでしょう。さらにゴッホはアルルからテオに宛てた手紙に「ここで僕は日本人のように自然に没入して生活している。もし僕が高齢になるまで生きられたらタンギー爺さんみたいになるだろう。」と書いていたそうです。

ユートピアを求めたアルル時代

ラザロの復活

日本に憧れを抱いたまま、1888年にゴッホは光と色の溢れた南フランスにこそ芸術の未来があると信じてパリからアルルへと向かいました。

この頃彼が手がけたのが、彼の作品のうち世界で最も知られているといっても過言ではない『ひまわり』です。ひまわりは西洋の図像伝統のなかではっきりと象徴的な意味をになっていた花でした。太陽を神やキリストにたとえてきた人々は、太陽のある方向に顔を向けるとされるひまわりを信仰心や愛の象徴としてきたのです。

『ひまわり』(1888年)ロンドン・ナショナルギャラリー蔵

ゴッホといえば『ひまわり』というイメージを持たれる方も多いと思います。しかしひまわり自体はゴッホの作品のなかでそれほどたくさん描かれたモチーフではありませんでした。南フランスの暖かな日差しのもとで画家たちと共同体を形成する生活を夢見ていたゴッホにとって、先ほど述べたひまわりの象徴的意味は、彼の夢を体現するのにこれ以上ないほどふさわしいものだったのです。その裏付けといってはなんですが、のちの「耳切り事件」が起こってからはひまわりを主要なモチーフに取り上げた作品はほとんど知られていません。

また『ひまわり』は東京の損保ジャパン東郷青児美術館にも所蔵されているため、気になった方はぜひ訪れてみてください。直接見た『ひまわり』からは違った印象を受けるかもしれませんよ。

ゴッホの拙い夢についてきた数少ない芸術家の1人が、同じく印象派画家のポール・ゴーガンでした。ゴーガンはアルルに住むゴッホのもとへやってきたものの、互いに個性の強い2人の生活は長くは続かず、すぐに対立するようになってしまいます。ある日ゴーガンをカミソリで襲おうとしたゴッホは、引き下がったあと自身の耳の一部を切り取り馴染みの娼婦に届けてしまいます。入院を余儀なくされたゴッホはアルルを去ることになりますが、それでも彼の夢を諦めたわけではありませんでした。結局夢は叶うことなく終わりを迎えましたが、この拙い夢が彼の作品に彩りをもたらしたことは言うまでもありません。

「宗教」と「自然」の葛藤

![『包帯をしてパイプをくわえた自画像』1889年1月、アルル。油彩、キャンバス、51 × 45 cm。個人コレクションF 529, JH 1658。退院後に担当医らのために描かれた2枚の自画像のうち1枚[216]。](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Van_Gogh_-_Selbstbildnis_mit_verbundenem_Ohr_und_Pfeife.jpeg/800px-Van_Gogh_-_Selbstbildnis_mit_verbundenem_Ohr_und_Pfeife.jpeg)

アルルで精神病の発作を起こしてからというもの、ゴッホは度々起こる発作に悩まされていました。南フランスのサン・レミにある精神病院で、彼は絵の具を食べようとしたり宗教的な幻覚や幻聴を経験したりするなど、満足に制作活動ができない期間がありました。自然を描くこともままならず、想像で補って景色を描くことが増えた彼の作品は力強く荒々しいタッチへと変わっていきます。

外出許可が出ないことも多かったゴッホはテオに頼んで版画や複製を送ってもらい、それらをよく油彩で模写していました。ゴッホ自身はこの模写を色彩への「翻訳」と捉えていたようです。

ゴッホの抱えていた宗教と自然に対する葛藤は、当時の人々にも共通していました。時は産業革命が起こった19世紀。世俗化の進んだ人々の間では教会離れが始まりました。しかし神への信仰を捨てきれない人々は時代の流れについていくことができず、そうした不安から逃れるために自然を求めるようになります。教会や神学などの制度的なものを除いて、それまでのキリスト教の教えを感じさせない信仰対象であり代わりとなるもの。それこそがロマン主義による自然の概念でした。時代の激変に翻弄されながら、ゴッホは太陽や星空に神の代替物を求めました。

『星月夜』(1889年)ニューヨーク近代美術館蔵

ゴッホの作品にはよく青色と黄色の美しいコントラストが見られますが、この『星月夜』にもその色彩対比を見ることができます。

サン・レミの精神病院でゴッホが使用した部屋には、東向きの窓がありました。この作品に描かれているのは窓からは眺めた明け方の空といわれています。確かに画面奥に見える山々は実際に病院の窓から見える景色とよく似ており、プラネタリウムの再現によれば月や金星(画面中央左よりの一際輝いている星)の位置も当時と変わらないそうです。しかし満月なのか三日月なのか判別のつかない月の形、空に浮かぶ謎の渦巻き状の模様、窓から見えたのか疑わしい大きな糸杉、実際は存在していない街の風景など、実際の景色をもとに描いたとするといくつか不明瞭な点が浮かんできます。

これらの要素から、『星月夜』は明け方の東の空の記憶をもとに描かれた虚構の世界だと考えられます。他にも『星月夜』には多くの解釈がなされており、宗教的な幻覚の光景であるとしたり、普仏戦争後のフランスの状況を描いているとしたり、絵の写実性を強調したものであるとしたりと様々です。こうした解釈を客観的に分析すると、この作品には宗教的な解釈と自然主義的な解釈の2通りが存在しているといえます。宗教か、それとも自然か。どちらかに寄ることなく双方への葛藤を根源に描かれたからこそ、多様な捉え方が生まれているのでしょう。

晩年

1890年、ゴッホは2年余りを過ごした南フランスをあとにし、パリ郊外のオーヴェール・シュル・オワーズに引っ越しました。オーヴェールは小さな町ですが、かつてはセザンヌが作品を制作した場所としても知られています。

ゴッホは人生最後の約2ヶ月をこの地で過ごしました。7月の末、彼は自らの腹に銃弾を打ち込み、その短い生涯を終えました。彼の亡骸はオーヴェールの共同墓地に埋葬されています。

兄を支え続けた弟テオ

兄の自殺を聞いてパリから駆けつけたテオは、その事実に精神を病んでしまいます。その後健康面でも不調が続くようになり、兄の死からわずか半年後の1891年1月、テオはユトレヒト近郊の病院で亡くなりました。

兄フィンセントを経済的、精神的に支援し続けたテオの存在は、画家ゴッホにとってなくてはならないものでした。テオが母親や妹に宛てた手紙からは、彼が兄の才能を認めていたことがわかるといいます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

ゴッホの生涯から鮮烈なインパクトを感じていただけたのではないでしょうか。

様々な苦悩を抱えながらも、自身の感性をキャンバスに託した孤高の天才ゴッホ。その葛藤から生み出された表現に魅せられる人々は今もなお大勢います。

みなさんにもゴッホの魅力を少しでもお伝えできたら嬉しいです。

おすすめの書籍

『アート・ビギナーズ・コレクション もっと知りたい ゴッホ 生涯と作品』

ゴッホの生涯に合わせてどのように画風が変化していったのか、彼の周囲にはどのような交流があったのか、当時どのような出来事が起こっていたのかなど、画家自身と周りの環境について深く掘り下げて知ることができる1冊です!