こんにちは!ユアムーン株式会社 編集部です!

突然ですが、皆さんはフランシスコ・デ・ゴヤという画家を知っていますか?

田舎にあるごく普通の家からその実力を持って宮廷画家にまで上り詰め、18世紀後半から19世紀前半にかけて活躍した人物です。

『戦争の惨禍』や『我が子を喰らうサトゥルヌス』といった暗い印象の作品が広く知られていますが、その背景で彼はどんな生涯を送っていたのでしょうか。

この記事ではフランシスコ・デ・ゴヤの『人生』と『作品』についてご紹介します!

コンテンツ

Toggleフランシスコ・デ・ゴヤとは?

フランシスコ・デ・ゴヤ基本情報

| 本名 | フランシスコ・ホセ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテス (Francisco José de Goya y Lucientes) |

| 国籍/出身 | スペイン・アラゴン地方・フエンデトードス |

| 生年月日 | 1746年3月30日〜1828年4月16日(享年82歳) |

| 分野/芸術動向 | 画家 |

| 学歴 | 王立サン・フェルナンド・アカデミー |

| 関連サイト | フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテスープラド美術館 |

経歴と作品

幼少期から下積み時代

Summer, or The Harvest

フランシスコ・デ・ゴヤ・イ・ルシエンテスは1746年3月30日にスペイン北東部アラゴン地方のフエンデトードスという村に誕生しました。職人家系で鍍金師(祭壇などに金を塗装する)の父ホセと地方郷士の家系の母グラシアの間に生まれた六人兄弟の四番目でした。父の借金による破産で困窮した生活を送りながらも、サラゴサで家族と暮らし、修道会付属の学校で初等教育を修めました。

そのうちにゴヤは芸術に目覚め、1759年、13歳のときに父の知り合いだったホセ・ルサーン・マルティネスの工房に入門します。彼は、ロココ様式をナポリからサラゴサに導入した、アラゴン地方を代表する画家です。師弟関係は4年間続き、版画の模写や石膏、デッサン、人体素描や油彩技法まで習得しました。工房で出会ったサラゴサ出身の若手画家フランシスコ・バイエウとはその後もゴヤの人生に大きく関わることとなります。

18世紀半ば、啓蒙思想家の影響を受けたカルロス3世による啓蒙改革が推進され、それは政治・経済、宗教のみならず、芸術にも充てられました。その一環として王立陶器工場や王立アカデミーの設立が進む中、メングスやティエポロといった名だたる芸術家たちが宮廷の装飾のために雇われていました。そこで、イタリア留学のための資金集めに奮闘していたゴヤも、サラゴサ近郊にあった聖堂建築の内部装飾を手がけるようになります。

1770年には約1年間のイタリア留学に出発し、ローマやナポリの古代彫刻やルネサンス、バロックといった古典美術を巡礼し、学んだそうです。この経験が優美さや荘厳さを兼ね備えたゴヤの作品に影響を及ぼしたのかもしれませんね。サラゴサに帰ってきてからは、バイエウの妹ホセファ・バイエウと結婚し、1775年にはマドリードに移住して宮廷画家になるための基盤を築き始めます。

『聖フランシスコ・ザビエルの死』(1771-1774)

1775年から5年間に及ぶマドリードの宮廷における下積み時代が始まりますが、その中でゴヤは「カルトン」と呼ばれるタペストリーの制作に精を出します。当時、タペスリーは宮廷や貴族の家の居間に装飾として用いられており、彼らのような宮廷に住む人物から称賛を得るにうってつけだったと考えられます。さらに、ゴヤの初めてのタピスリー作品は他の画家が考案して協作したにも関わらず、王太子に送る請求書には自分のアイデアだと主張していたそうです。

ゴヤは生涯を通して独創性を大切にしています。こういったタピスリーの中では、同時代に頻出する狩猟や娯楽といったテーマに対しても明るい色彩と軽快なタッチでロココ的様式に仕上げており、ゴヤのオリジナリティが光っています。

このようにしてタピスリー制作で王や王太子からの称賛を得たゴヤは自信を抱き、前任の宮廷画家が亡くなった際には、貪欲に王に手紙を送り次期候補に名乗りを上げています。才能だけに頼らず、チャンスさえあれば逃さず掴みに行く姿勢から、ゴヤの野心に溢れた人間らしさが伺えます。

『日傘』(1777年)

華々しい活躍の時代

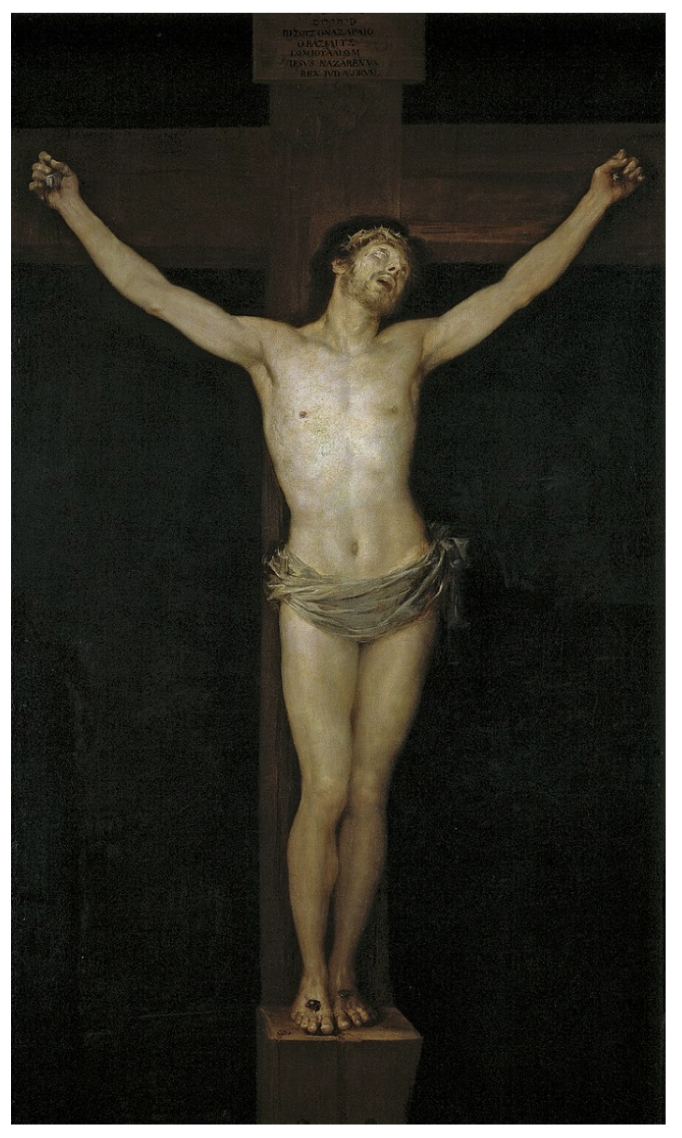

1780年、ゴヤに二つの転機が訪れます。一つ目は王立サン・フェルナンド美術アカデミーの正会員に選出されたことです。この施設は啓蒙改革の一環として1744年に設立されたもので、美術学校としての役割だけでなく、美術館としての大きな役割も持っていました。その中で正会員に選出されるには芸術家としての功績が不可欠であるため、正会員になることは芸術家としての実績や技術が国で認められることを意味していました。当時ゴヤはアカデミー院長に『十字架上のキリスト』という作品を添えて請願書を提出していますが、文面でも『自身の創意による独創的な作品です』と主張していることから、自身のオリジナリティに対する強いこだわりと自負が感じられます。

『十字架上のキリスト』(1780年)

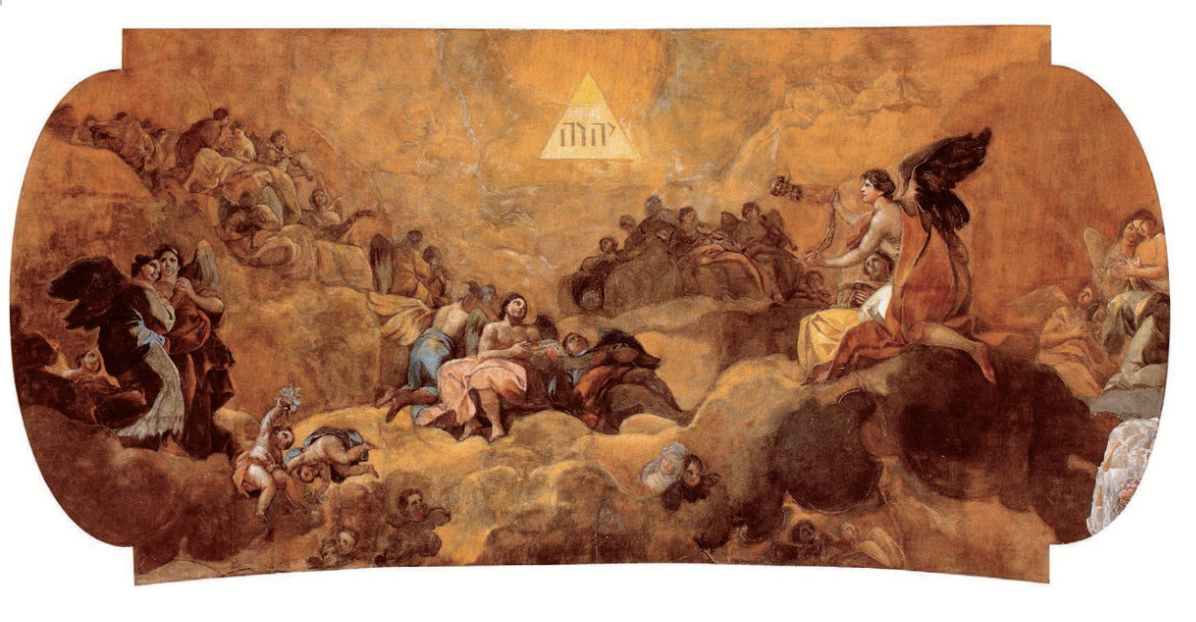

二つ目は故郷サラゴサのシンボルとも言えるエル・ピラール聖堂のクーポラという円蓋装飾が委託されたことです。元々1775年から工事が開始されており、当時はゴヤの義兄にあたるフランシスコ・バイエウが装飾を担当していました。しかし本人の多忙により数年間中止されており、1780年に工事が再開されるにあたって義弟のラモン・バイエウとゴヤが指名されたということです。ゴヤにとって故郷を象徴する建造物に絵を描くことは大変名誉あることだったのでしょう。親友のマルティンにその喜びを手紙で伝えています。

しかし、喜びも束の間、ゴヤとラモンの監督的立場にいたフランシスコからゴヤの解任を願う請願書を提出されてしまいます。ゴヤがフランシスコの指導に従わず、自分本位な作業をしたからです。フランシスコが繊細なタッチで甘美的に描くよう指導したのに対し、ゴヤは天使や聖人の姿を荒々しいタッチと人間らしい姿で描き上げたのです。この描き方は、軽いタッチと明るい色彩で幻想的に描くロココ主義が台頭し、神聖なる宗教観が求められていた当時の芸術界において批判の対象となりました。

結果的にゴヤはピラール聖堂から絶縁が宣言されてしまい、マドリードに帰る羽目になります。当時の事情を細かく記した陳述書を提出したり、自分の独創性に強いこだわりと執着を持ち続けた姿からは相変わらずゴヤの泥臭さと貪欲さが感じられますが、この出来事はゴヤにとって大きな心の傷となり、今後の作品にも少なからず影響を及ぼしていきます。

とはいえ、神々でさえも姿形や表情を俗人的に描くスタイルは、宗教的束縛が解放され作者の独自性が重んじられるようになったロマン主義作品そのものであると言えます。ロマン主義は19世紀にピークを迎えますから、ゴヤの作品は非常に前進的であり、時代を先駆けていたとも言えますね!

ピラール聖堂の天井絵(1780年)

失意に暮れてマドリードに帰ってきたゴヤでしたが、そこから次々と大きな仕事が舞い込みます。まず初めにサン・フランシスコ・エル・グランデ聖堂という王族の儀式に使用されるような重要な建造物の祭壇の装飾を依頼されました。さらに、当時の宰相のフロリダブランカ伯爵や当時の国王カルロス3世の弟であるドン・ルイス親王といった宮廷の重要人物からも肖像画の依頼を受けるようになります。

作品を提供するだけでなく、一緒に狩猟に出かけるなど接待とも言えるような行動もして着々と宮廷内に人脈を広げていきました。依頼された肖像画にたびたびゴヤの自画像が描かれていますが、人脈の広さや自分の立場を世に知らしめたいという、ゴヤの思いが感じられます。

『フロリダブランカ伯爵』(1783年)

1780年代半ば、ゴヤが40歳になった頃から一気に出世します。まず正会員として所属していた王立サン・フェルナンド美術アカデミーから絵画准教授職に任命されます。さらに1786年7月、カルロス3世の王付き画家として見事宮廷入りを果たします。王の命によって王立タピスリー工場に従事することとなって経済面での安定も約束され、その後は王太子夫妻の離宮にある食堂に飾る絵画やタピスリーに着手します。

華々しい活躍とは裏腹に、描くテーマは貴族の娯楽や狩猟といったテーマから庶民と富裕層の経済的格差を露呈するようなテーマへと変化し、当時の不安定な社会に対する洞察や風刺といったその後のゴヤの作品を代表するような特徴を予見させます。

順調に仕事が舞い込む中、オスナ公爵夫妻と出会って重要なパトロンを得ます。1785年に初めて肖像画を依頼されて以降、ゴヤは公爵夫妻から寵愛を受け多くの作品を提供しています。特に夫人は啓蒙思想を持ち芸術に対しても前衛的な趣向を持っていたため、ゴヤの近代的で自由な作品を気に入り重宝していたと言われています。他の画家が描いた肖像画と比べて、現実味のある表情や体型が特徴的です。ゴヤが自分の目で見たそのままを描く高い写実性が感じられます。ドレスの光沢感や髪のふわっとした質感など、光と影の表現が非常に優れていますよね。

『オスナ公爵夫人』(1785年)

このようにしてあらゆる公爵や王族から作品制作を依頼される人気画家となった頃、1788年にカルロス3世がこの世を去ります。そして後任に芸術に対する関心の強いカルロス4世が王位に就いたことで、1789年、ゴヤは遂に宮廷画家の地位を得ることとなります。

スペイン動乱の時代から晩年

新国王カルロス4世によって宮廷画家に就任してからは、王夫妻の肖像画や宮殿内のタピスリーの制作を多く依頼され忙しない毎日を送ります。しかし隣国のフランスで起きた革命の影響もあり自由や平等、人間の尊厳といった進歩的で新しい観念がゴヤにも影響を与え始めます。

それに伴って、宮廷から依頼されるような従来の保守的・封建的なテーマではなく、もっと人間らしい自由なテーマを模索するようになります。また、自身が過去に被った、画法やテーマ、独創性に対する束縛にも批判的な立場を見せるようになります。画家として大成功を納めて順風満帆な人生を送る最中、1792年にゴヤは大病に倒れ、聴覚を完全に失くしてしまいます。しかし半年後には復帰を果たして作品を納めています。

『狂人たちの隔離場』(1794年)

復帰作となった一枚ですが、精神病棟の中庭が描かれているそうです。旧体制のスペイン政府の社会的・経済的な厳しい束縛に苦しむ市民の様子を描いたのでしょうか。全体的に暗いトーンと荒々しいタッチに、混乱した情勢に対する市民の不安感も表現されているように感じられます。

聴覚を失ってもゴヤの勢いは劣らず、1799年には主席宮廷画家に任命されます。その頃からオスナ公爵家のみならず当時の宰相マヌエル・ゴドイからの寵愛も受け、首相官邸を装飾するための作品やあらゆる主要人物の肖像画の制作を依頼されます。そして1800年、宮廷画家としての最高傑作とも言える『カルロス4世の家族』に着手します。

『カルロス4世の家族』(1800年)

こちらの作品には興味深い点が多くあります。まずは当時国王だったカルロス4世を差し置いて王妃マリア・ルイサが中央に配置されている点です。当時のスペインでは、政治に無関心で気の弱かったカルロス4世に代わって王妃のマリア・ルイサが政治の実権を握っていたと言われています。この作品を制作するにあたって、まず一人一人の肖像画を描いてから構成を考えたそうですから、ゴヤはその複雑な宮廷内の真実を風刺的に表現しようとしたのではないでしょうか。

次に、カルロス4世の息子にあたるフェルナンドが父と対峙する形で描かれている点です。当時は誰も知る由もありませんが、彼は数年後にフェルナンド7世として父を王の座から退けることとなります。それを予言するような構図に驚かされると同時に、ゴヤの洞察力の鋭さが伺えます。フェルナンドの方に影が落とされているのも、将来起こるフランス軍の侵攻や独立戦争の勃発といった暗い時代を仄めかしているのでしょうか。

そしてやはり、ゴヤの自画像が描かれている点です。これまでの肖像画に登場するゴヤの自画像は、正面でない方向を見ているものが多いですが、この作品に登場する自画像は正面を向いており、まるで作品を見る人を覗いているように見えます。

当時、ゴヤは宮廷からの依頼で作品制作を行う傍ら、個人的な素描や版画制作にも勤しんでいました。宮廷で華やかながらも窮屈な制作活動を強いられる一方で個人的な作品では男女の恋から宗教行事、異端審問に至るまで様々なテーマが描かれており、一貫して批判や風刺的な表現が見られます。そういった作品で代表的なものが『裸のマハ』と『着衣のマハ』です。

『裸のマハ』(1797-1800年)

『着衣のマハ』(1797-1800年)

当時批判の対象とされていた裸婦像にも果敢に取り組みました。人間をありのままに描く自由な表現を追求した結果だと考えられます。初めに『裸のマハ』を描いたものの、あまりに露骨な表現を隠すために上から服を描いたのでしょうか。

1808年、フランス軍によるイベリア侵攻が開始されてから、スペインは混乱し始めます。ナポレオンの介入によってカルロス4世が退位してフェルナンド7世が即位するも、即刻ナポレオン軍のマドリード入城によってフェルナンド7世一族は幽閉されてしまうのです。

そんな横暴なフランス軍に対して市民が立ち上がり、スペイン独立戦争が勃発しました。宮廷がフランス軍に支配されると同時に、ゴヤもフランス軍の指示による制作活動を余儀なくされます。その傍ら、画材が不足する中で制作した版画には、戦時中の街や市民の様子がありのままに描かれています。

『戦争の惨禍』(1810-1820年)

82枚に及ぶ版画集には、マドリードで起きた惨劇が殺伐としたタッチで描かれており、当時の凄惨な市民の様子と激変した街に対するゴヤの悲しみも見てとれます。1814年に独立戦争は終わりを迎え、フェルナンド7世が再び王位に就きます。それに伴い、戦時中勇敢に戦った市民の栄光を世に遺そうと、ゴヤは大作に取り掛かります。

上『1808年5月2日』下『1808年5月3日』(1814年)

マドリード市民がフランス軍に必死に対抗する姿が描かれています。3日の作品は両手を上に掲げる男性が十字架に架けられたイエス・キリストの姿と重ねられていることは有名ですよね。また、フランス兵士は暗闇の中で顔を伏せ、市民は光の中で勇敢に抵抗している、という比較的な描写を行うことで、市民の勇姿を強調しているとも言えます。

『我が子を喰らうサトゥルヌス』(1819-1823年)

しかし、反フランスの気運が一層高まるスペイン国内において、1815年頃から親仏派か否か、作品が禁書目録に値するかどうか、という疑いをかけられ続け、結果的に宮廷からの退去を余儀なくされます。そのまま1813年頃から同棲を始めていたレオカディアという女性とその娘ロサーリオと共にマドリードを離れ、1819年には「聾の家」と呼ばれる家屋に引っ越します。重病に倒れながらも制作活動を続け、1823年までには有名な14枚の「黒い絵」を完成させています。

『運命の女神達』(1819-1823年)

おどろおどろしい雰囲気が感じられますが、再度フランス軍の手によって自由主義体制が崩壊して混乱に陥った当時のスペインの内情が表現されているのではないでしょうか。ゴヤの精神状態に言及されることもありますが、『我が子を喰らうサトゥルヌス』については、当時の政府が自ら市民を苦しみに追いやる姿に絶望して、自分の子供を食べてしまった神の姿に重ねたのでしょう。

予想される弾圧や迫害から逃げるため、1824年の初夏にはフランスのボルドーに亡命を果たし、気候にも恵まれて新しい家族と比較的穏やかな生活を送ります。その2年後にはマドリードの宮廷に退職願を提出し、1827年に故郷へ帰ります。宮廷画家を退職しても制作の手は衰えず、リトグラフという新しい版画の手法にも積極的に取り組み、作品を生み続けました。そして1828年4月16日、ゴヤはレオカディアに見守られながら息を引き取ります。

『闘牛技』(1824年)

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は、18世紀に活躍したフランシスコ・デ・ゴヤについてご紹介しました!

田舎の庶民家庭から宮廷画家にまで上り詰めたゴヤを「天才」と称する声もあるかもしれませんが、実際は凄まじい努力とむき出しの野心によって掴んだ成功だったのです。その人間臭さこそがゴヤの一番の魅力なのではないかと思っています。

名もなき頃から徹底してこだわり続けた独創性と社会の真実を映す写実性は、数百年たった現在でも、見る人を圧倒し続けていますが、これからもその勢いが衰えることはないでしょう。

参考文献

- ”Goya y Lucientes, Francisco de” MUSEO NACIONAL DEL PRADO

- ”FRANCISCO DE GOYA EN LA BASILICA DEL PILAR” CATEDRALES DE ZARAGOZA