こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんはオーブリー・ビアズリーという人物をご存知ですか?

ビアズリーはイギリスで活躍した挿絵画家で、たった26年という短い生涯の間に、ビアズリーの時代と呼ばれるムーブメントを起こした重要な人物です。

同時代のアーティストにはマッキントッシュやミュシャがおり、いわゆるイラストレーション・アートの発端を担った一人といえます。

『サロメ』に代表される戯曲の挿絵を多く務めており、文芸や演劇といった分野とも関わりがあります。

幅広いジャンルに渡るビアズリーの影響は国内に留まらず、日本とも影響を与え合いました。

本記事ではそんなオーブリー・ビアズリーの人生と作品についてご紹介します。

コンテンツ

Toggleオーブリー・ビアズリーって?

基本情報

| 本名 | オーブリー・ヴィンセント・ビアズリー(Aubrey Vincent Beardsley) |

| 生年月日 | 1872年8月21日~1898年3月16日(25歳没) |

| 国籍/出身 | イギリス ブライトン |

| 学歴 | ウェストミンスター美術学校 |

| 分野 | イラストレーション |

| 傾向 | アール・ヌーヴォー、耽美主義 |

| 師事した人 | エドワード・バーン=ジョーンズ等 |

経歴と作品

生まれと環境

1872年8月21日、イングランド(当時)のブライトンにビアズリーは生まれました。金銀細工師の父ヴィンセント・ポール・ビアズリーと、音楽教師の母エレン・ピット・ビアズリーのもとに生まれ、ひとつ年上の姉メイベルがいました。

決して裕福な家庭ではありませんでしたが、父からは細工師としての器用さを、母からは文学や音楽の教育を習い、子供の時からピアノや絵を嗜んでいました。

彼の生まれ育ったブライトンは、ヴィクトリア女王が売り払ったロイヤル・パビリオンを買い取り、リゾート地として再建された場所でした。

厳格な政治体制を強いていたヴィクトリア女王の目を逃れ、ヴィクトリア期のイギリスの中では開放的で享楽的な雰囲気が漂うブライトンに生まれ育ったことは、ビアズリーが将来的に耽美芸術に傾倒することと無関係ではないかもしれません。

また、父の稼ぎが安定しておらず職を転々としていたためほとんど家にいませんでした。男性中心的な考えが支配的だったヴィクトリア期にあって、母と姉の二人に育てられたことも、彼に与えた影響の一つかもしれません。

そして家庭環境がビアズリーに与えた影響は、良いものだけではありませんでした。父ヴィンセントはビアズリーが生まれた時点で既に結核を発祥しており、ブライトンに住み始めたのも療養を兼ねてのことでした。

1879年、ビアズリーにはじめて結核の症状が現れます。通っていた学校を退学し、彼の健康のためにロンドンへ引越しをします。

1882年まで療養の日々が続きますが、10歳のビアズリーにはじめての絵の注文が来ました。ビアズリーが絵を描いていることを知って、家を援助していたヘンリエッタ・ペラム夫人が絵本の模写をお願いしたのです。

1884年、ブライトンに戻ったビアズリー家は初等中学校に入学。卒業後はロンドンのピムリコに移住し測量事務所に事務員として勤務。

19世紀のロンドン、ビアズリー家が移住してきたピムリコの隣にあるチェルシー地区は住宅街としての開発が進んでおり、画家がこぞってアトリエを構えたことでアーティスト・コロニー(芸術家村)ができていました。

その中心にあったのがダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ(1828〜1882)、ウィリアム・モリス(1834〜1896)、そしてエドワード・バーン=ジョーンズ(1833〜1898)といったラファエル前派でした。

しかし煤煙のたちこめるロンドンは彼の病状を悪化させたようで、一年後に保険会社の書記に転職するも、喀血をきっかけに休職します。

母の教育から在学中にトーマス・カイラール、ボッカッチョ、エドガー・アラン・ポーなどを愛読していたビアズリーは、1890年に『ティット・ピッツ』誌で小説風エッセイを発表し報酬を得ていました。

イラストと文芸の両面で才能を発揮していたビアズリーですが、このエピソードからも分かるように本人は画家よりも文人として評価されることを望んでいたようです。

しかし、そんなビアズリーに運命の出会いが訪れます。

バーン=ジョーンズとの出会い

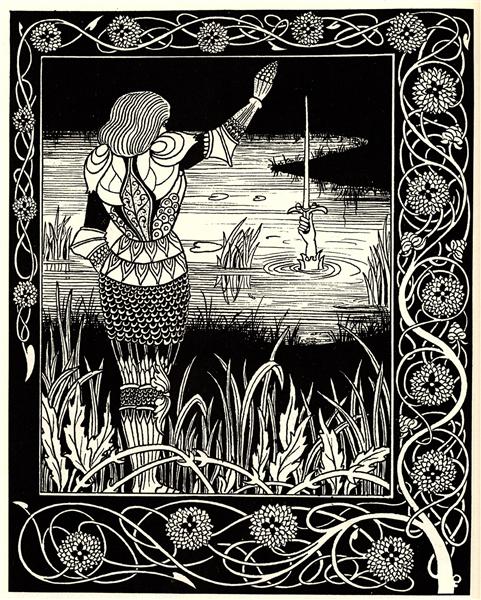

『アーサー王の死(1893)』

1891年、姉メイベルと共に憧れていたエドワード・バーン=ジョーンズのアトリエを訪れたビアズリー。ビアズリーが描きためたスケッチを見たバーン=ジョーンズは「思想と詩と想像力に満ちている」と絶賛。仕事を辞めて画家になるように勧めました。

バーン=ジョーンズの勧めでウェストミンスター美術学校の夜間クラスに通うこととなり、校長フレデリック・ブラウンに師事します。

1893年、書店の主人から出版業者のJ・M・デントを紹介されます。「バーン=ジョーンズほど金のかからないバーン=ジョーンズ」を求めていたデントは、トマス・マロリー作『アーサー王の死』の挿絵をビアズリーに依頼します。

ビアズリーはウェストミンスター美術学校を退学し、二年以上に渡る大仕事を果たします。

アーツ・アンド・クラフツ運動の主導者ウィリアム・モリスとも面識のあったビアズリーですが、『アーサー王の死』の仕事は盗作だという批判を受けてしまいました。これに対してビアズリーも「彼の作品はただ旧弊な代物を模倣したに過ぎないが、僕の作品は新鮮で独創性に溢れている」と言い返しています。

盗作という表現ですが、モリスの立場を考えると彼の批判点は文字通りの意味だけではなかったようです。

モリスが主導したアーツ・アンド・クラフツ運動は、産業革命後に大量生産・消費社会の風潮に飲み込まれ消えようとしている職人の手による工芸作品の価値を高めるために中世ヨーロッパの芸術を手本とした手工芸品の良さを広め、後にジョン・ラスキンやトーマス・カーライルなどによる機械文明の批判へ繋がっていく芸術運動でした。

批判されたビアズリーですが、1880年に実用化されたライン・ブロック印刷という方法がもちいられていました。これは図案を撮影した白黒のネガ写真を腐食銅版画に浮かび上がらせ、インクを乗せて印刷するという方法で、白黒の中間色が出せないというデメリットがある代わりに手彫りの原盤を作るよりも高い技術を必要とせず、早く安価に大量印刷を可能にしました。

切り絵のような白黒のコントラストがはっきりした図案しか作れないため主にマスメディアに好まれた印刷方法でしたが、ビアズリーはこの特性を逆手にとって白黒の激しい対比を活かし、また急進的に知名度を伸ばす要因となりました。

このような理由があって「バーン=ジョーンズほど金のかからないバーン=ジョーンズ」という触れ込みで出版業者への紹介を受けたビアズリーですが、まさにモリスが批判しているのはこのライン・ブロック印刷という名の機械製版、つまり手工芸品でない大量生産の芸術という点なのです。

一点物の原盤ではなく、それを写し取った大量の偽物を売っているということを盗作と表現したのではないでしょうか。

その後にも憧れていたジェームズ・マクニール・ホイッスラー(1834〜1903)にパリで出会いますが、先の悪印象からかこき下ろされてしまいました。

代表作『サロメ』の功罪

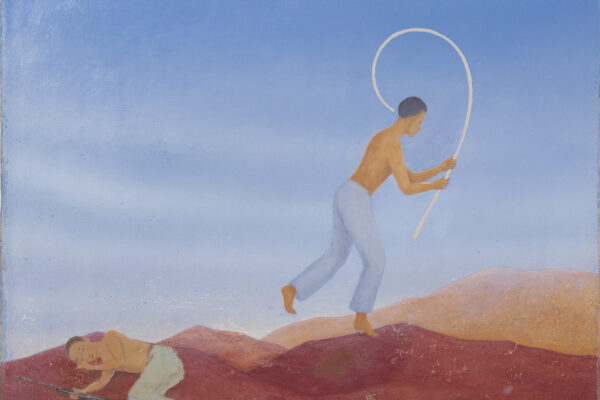

オスカー・ワイルド作『サロメ』「クライマックス」(1894)

同年6月、オスカー・ワイルド作『サロメ』の挿絵をワイルド自身の希望でビアズリーに依頼します。

今ではビアズリーの代表作とも言える『サロメ』の挿絵ですが、ワイルドは自身でビアズリーに依頼したにも関わらず「僕の劇はビザンチン的なのに、ビアズリーの挿絵はあまりに日本的だ」と文句をつけて気に入らなかったようです。

その理由はどのようなものだったでしょうか。

ビアズリーは本文に従属する挿絵という関係性を逆転させ、自身の世界観を押し出した独自の『サロメ』を描くように務めたようです。

ただ戯曲を視覚化するに留まらない仕事をしたという点では賞賛されるべきでしょうが、ビアズリーはワイルドの顔を揶揄するような挿絵や、過度にエロティックなオブジェを描き込んだりしたのです。

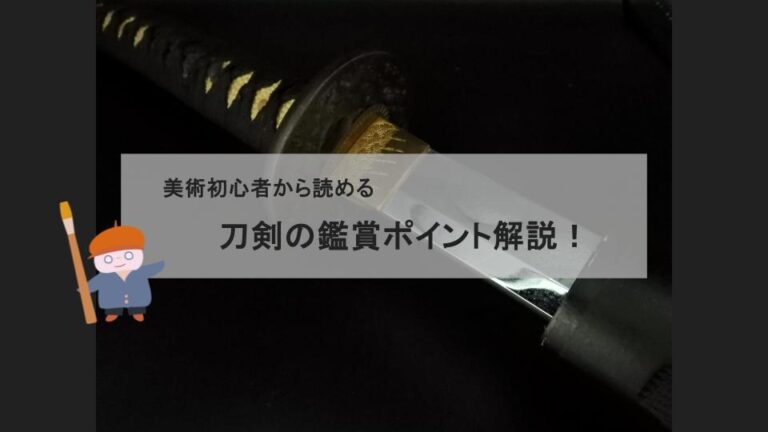

また、ワイルドの指摘通り当時のビアズリーが日本美術の影響を受けていた可能性は大いにあります。

特に影響を受けていたのは木版浮世絵の線描や画面構成で、アトリエに春画を飾っていたという証言もあります。

ワイルドは挿絵のイメージが主役になってしまうと不安に思ったかもしれません。その不安は杞憂とはいかず、1931年まで『サロメ』は上演されることはなくワイルドは舞台を見ることは叶いませんでした。

ただし、当時の批評家をして悪魔的と評されたビアズリーの挿絵は発表前から注目を集め、ビアズリーの名を十分に広める話題となりました。

短い安息とワイルドからの飛び火

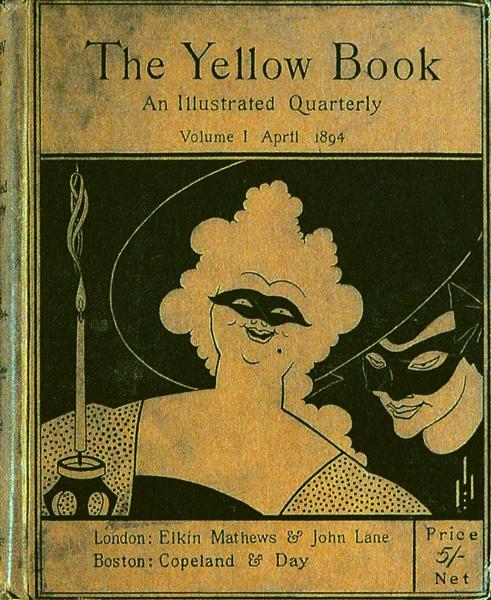

『イエロー・ブック』第1号表紙(1894)

1894年、挿絵入り文芸誌『イエロー・ブック』が創刊されます。美術担当編集主任に任命されたビアズリーは、ケンブリッジに姉と暮らし始め、健康面でも経済面でもようやくの落ち着きを手に入れました。

しかし、翌年4月5日にワイルドが男色の罪で逮捕されるというスキャンダルが起こります。『サロメ』の挿絵で名を上げたビアズリーはすっかりワイルドと一体視されてしまっており、世論の反発を受けて『イエロー・ブック』から追放。ロンドンからパリに逃げざるを得ませんでした。

この時にビアズリーに飛び火したのは半ば言いがかりともいえるもので、ワイルドが逮捕されていた時に表紙の黄色いフランスの小説を手に持っていたというだけのことで(当時のフランス小説は黄色い表紙は珍しくなかった)、それが『イエローブック』だという証拠は何もなかったのです。

裏返る評価と、進行する病

『サヴォイ』(1894)

パリの短期滞在を経てイギリス・ケンブリッジに戻ってきたビアズリーは、社会的に爪弾きにされている芸術家の作品を専門に出版しているレナード・スミザーズ(1861〜1907)と知り合います。

スミザーズの支援によって(主に文芸方面での)活動を続けられるようになったビアズリーは、三ヶ月ほど執筆旅行に出かけます。フランスのディエップ、敬愛するワーグナーの祖国ドイツを周り、ロンドンに戻ってきたビアズリーは、スミザーズとアーサー・シモンズの勧めで『サヴォイ』誌の創刊に参加し、美術編集者も務めることになります。

ビアズリーを酷評したホイッスラーですが、1896年5-6月に発表されたアレグザンダー・ポープ『髪盗み』の挿絵を見て絶賛し、これまでの評価は間違っていたとビアズリーに謝罪、和解することになりました。

「オーブリー、私は間違っていた。君は立派な芸術家だ」

ホイッスラーがそう告げると、ビアズリーは泣き出してしまい、

「本当だとも、本当だとも」

と言ってホイッスラーはいつまでもビアズリーをなだめたといいます。

借金をしながら生活を繋いでいたビアズリーでしたが、出獄したワイルドとディエップで再会。ワイルドから『レディング監獄の歌』の装丁を依頼されますが健康状態を口実に拒否します。先の『サロメ』出版時の不満の真意はわかりませんが、少なくともワイルドのスキャンダルに巻き込まれたビアズリーは彼を快く思っていなかったでしょう。

いくつかの人間関係が解消された一方、この頃になると再び健康状態が悪化し、旅の途中で喀血を起こすことも何度かあり、体が不自由になっていく絶望から遺言状を書くまでになっていました。

フランスのマントンに移住しますが翌年の1898年1月末には寝たきりとなり、同年3月に結核によりマントンの地でこの世を去ります。25年という短い生涯、逆に言えば7歳から18年の長い闘病生活でした。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

闘病生活とスキャンダルにたびたび苛まれたビアズリーの儚い人生でしたが、そのうち絵を仕事にしていたのはわずか5〜6年でした。

ビアズリーの生きたヴィクトリア期は、男性中心的な社会が形成され、特に女性の性に対して厳格な時代でした。

短い人生のうちにもいくつかのカリカチュアを手がけたように、風刺的なセンスも持ち合わせていたビアズリーはその厳格さに滑稽なものを感じたのかもしれません。

おすすめ書籍

『ビアズリー 怪奇幻想名品集』

代表作である『アーサー王の死』『サロメ』『イエロー・ブック』『サヴォイ』を中心に図版と解説が載った作品集です。同時代芸術やジャポニズムとの関わりなど興味深いコラムが充実しています。

『世紀末の光と闇の魔術師 オーブリー・ビアズリー』

たくさんの図版と解説が載った作品集ですが、ビアズリーの生きた国や政治の歴史と照らし合わせた詳細な解説も魅力的です。家族から同業者までを追いかけた解説や、資生堂デザインとの関わりについてのコラムが載せらた「ビアズリーをめぐる人たち」という章も見逃せません。