こんにちは!ユアムーン株式会社 編集部です!

突然ですが、皆さんは葛飾北斎という画家を知っていますか?

幕末の世界を代表する浮世絵師で、「この1000年で最も偉大な業績を残した世界の100人」に日本人で唯一選ばれました。

この記事では葛飾北斎の『人生』と『作品』についてご紹介します!

コンテンツ

Toggle葛飾北斎とは?

葛飾北斎 基本情報

| 本名 | 葛飾北斎 |

| 国籍/出身 | 下総国葛飾郡本所割下水(現・東京都墨田区) |

| 生年月日 | 1760年10月31日 |

| 分野/芸術動向 | 浮世絵 |

| 学歴/出身大学など | 浮世絵師・勝川春章などに師事 |

| 公式サイト/関連サイト | すみだ北斎美術館 |

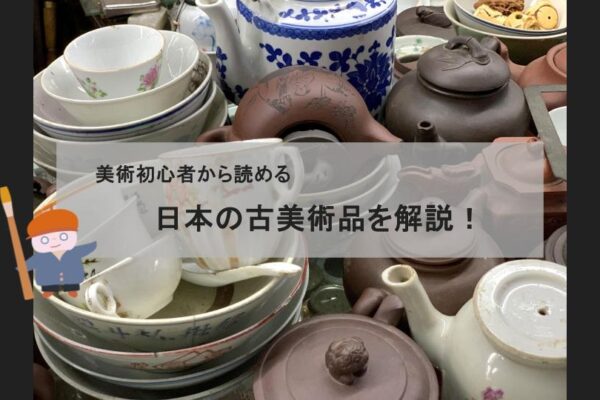

浮世絵ってなに?

皆さんは浮世絵という言葉は聞いたことがあっても、どういうものかと言うと説明に困ってしまうのではないでしょうか!?

浮世絵とは江戸時代初期に成立した絵画のジャンルの一つで、江戸中期ごろから明治まで広く庶民に親しまれていました。肉筆画(紙に直接描いたもの)と版画の二種類の方法で制作されており、一般に版画の方が庶民に親しまれていたようです。版画では、版元と呼ばれる企画を行う出版社の元、絵師(作画)、彫師(原版彫)、摺師(印刷)の分業体制で制作されており、一般に私たちが知る浮世絵師というのは「絵師(作画)」になります。

※因みに浮世絵の価格は当時の蕎麦一杯程度と言われており、非常に安価に購入できたようです。

有名な浮世絵師には葛飾北斎、歌川広重、歌川国芳、喜多川歌麿、東洲斎写楽などが挙げられます。

▼浮世絵については今後くわしく解説する予定です!▼

経歴と作品

誕生~20歳 勝川春章への入門とデビュー

葛飾北斎は1760年10月31日、下総国葛飾郡本所割下水(現・東京都墨田区)で生まれました。幼名を時太郎(ときたろう)と言い、後に鉄蔵と名前を変えました。幕府御用達の鏡磨師の中島伊勢の養子となりましたが、12歳の頃には家督を中島家の実子に譲り貸本屋で働き始め、14歳になると版木彫りの仕事を始めていました。(江戸時代は10歳前半から丁稚奉公に行くことが一般的でした。)

瀬川菊之丞 正宗娘おれん

この頃から、幼い頃より絵を描くことが好きだった北斎は貸本の絵に興味を持ち始め、18歳にして浮世絵師・勝川春章の弟子となりました。狩野派や唐絵、西洋画など様々な分野の絵を学び、一年後の1789年に「瀬川菊之丞 正宗娘おれん」でデビューを果たします。

中村座で上演された『敵討仇名かしく』と基に作られた作品で、勝川春朗の名前で発表されました。

渡辺の源吾綱 猪の熊入道雷雲

※北斎の武者絵 19世紀に制作

20歳~45歳 勝川派からの破門と宗理様式の時代

安永7年(1778年)に勝川春章してからの約16年間は勝川春朗の名前で浮世絵の世界に入ります。師匠がよく描く題材、様式である役者絵や黄表などに加えて、武者絵、名所絵、宗教画など様々な題材の作品を描きました。北斎は勝川派に属している期間11種類の浮絵(西洋の遠近法を取り入れた浮世絵の一種)を発表します。そのうちの一つが下記の作品、「新板浮絵両国橋夕涼花火見物之図 大判錦絵」です。

新板浮絵両国橋夕涼花火見物之図 大判錦絵

隅田川すみだがわ一帯を広々と描かれたこの作品には西洋絵画の遠近法が使われており、奥行きのある表現をしています。手前に両国広小路、中央に両国橋、その奥には船から打ち上げられている花火が描かれています。この頃から北斎の評判は非常に良く、この作品に至っては再版されています。

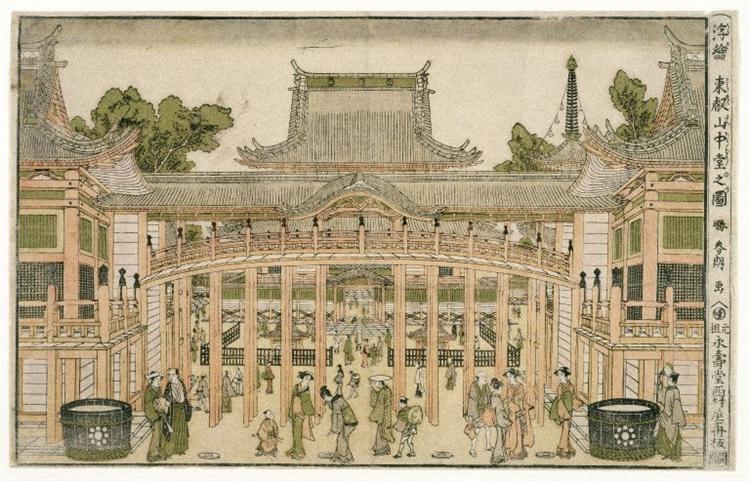

東叡山中堂之図

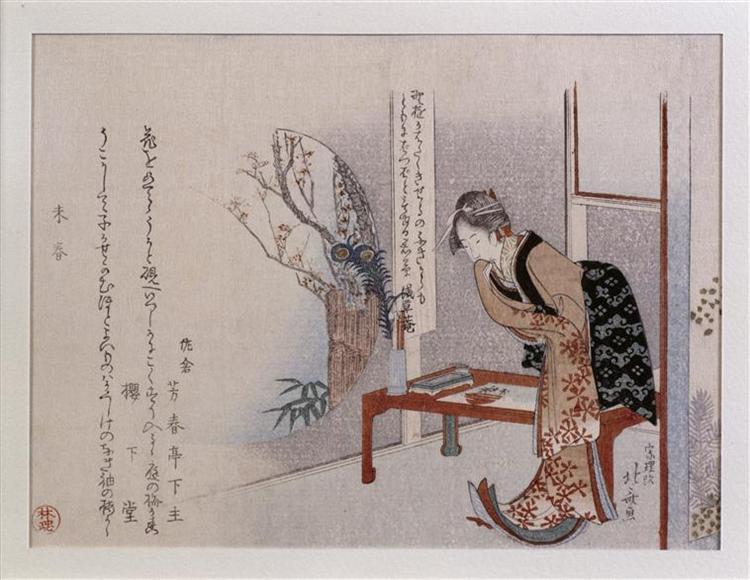

室内の女性

約16年の間、勝川派に属していた北斎ですが、師匠により破門されてしまいます。諸説あるものの、最古参の兄弟子の勝川春好と仲が悪かった説や師に内緒で狩野融川のもとを出入りしていた説もあります。

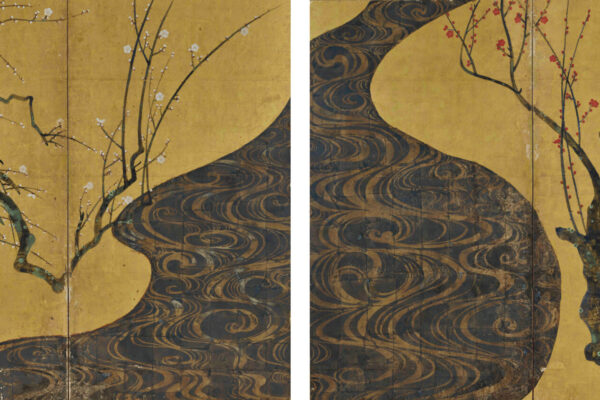

勝川派を破門されてからは「宗理(そうり)」という名前で活動を続けます。北斎は「宗理」として、摺物や狂歌絵本の作品を多く制作し独自のスタイルを発展させていきました。

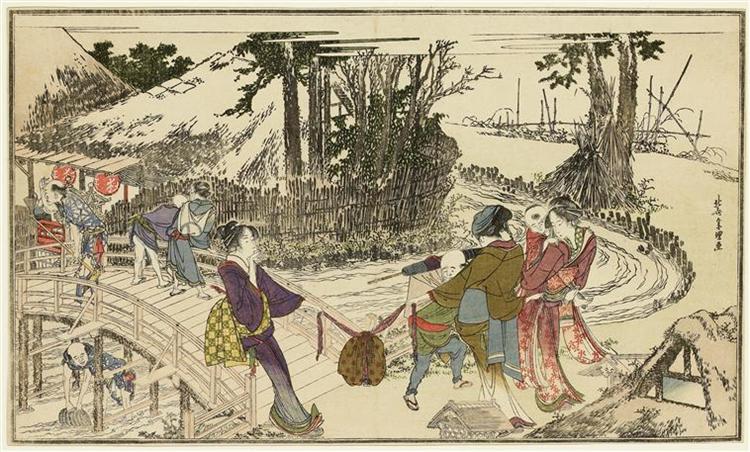

庭を歩く女性

45歳~70歳 葛飾北斎の登場 読本挿絵/絵手本/肉筆画

1804年以降、北斎は読本挿絵の制作に力を入れ始めます。読み本とは江戸時代の小説(厳密には物語)の1ジャンルで、善悪のわかりやすい価値観のもと、奇想天外な面白いストーリーを展開する絵本です。

鎮西八郎為朝外伝 椿説弓張月 挿画

北斎は作者の提示した下絵を無視して描くこともあり、たびたび作者と衝突していたようでした。葛飾北斎を名乗り始めたのはこの頃からで、曲亭馬琴(戯作者)とコンビを組み『新編水滸画伝』『近世怪談霜夜之星』『椿説弓張月』などの作品を発表しました。これらの作品で北斎の名は一躍知られるようになっただけでなく、読み物のおまけとしか見られなかった挿絵の評価を一挙に高めました。

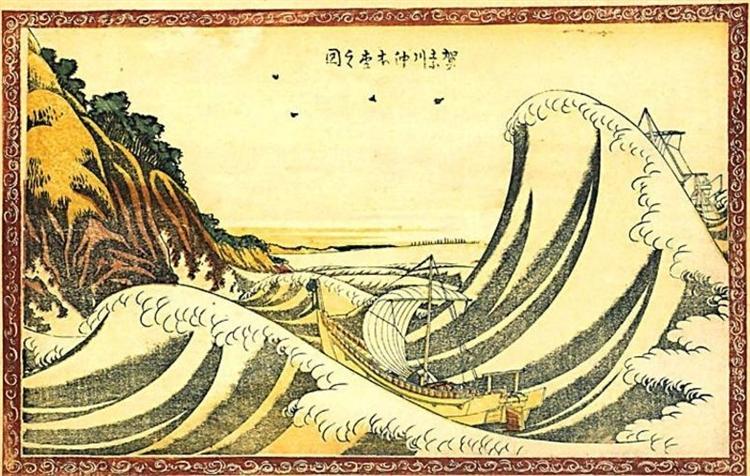

賀奈川沖本杢之図 間判錦絵

北斎は非常に気位の高い人物で、富や権力では動かない人物でした。長崎商館長が江戸を訪れた際、北斎は絵を二巻制作するよう依頼を受けました。同行していた医師、シーボルトも同様に依頼しましたが、いざ北斎が納品に行くと商館長はお金を支払えたもののシーボルトは半額しか払えず、一巻のみを買わせてほしいと言われました。通常なら一巻のみで売るものの、外国人に日本人は人を見て値段を変えると思われるのを嫌がり、最終的には商館長が恥じらい、二巻分満額を払いました。

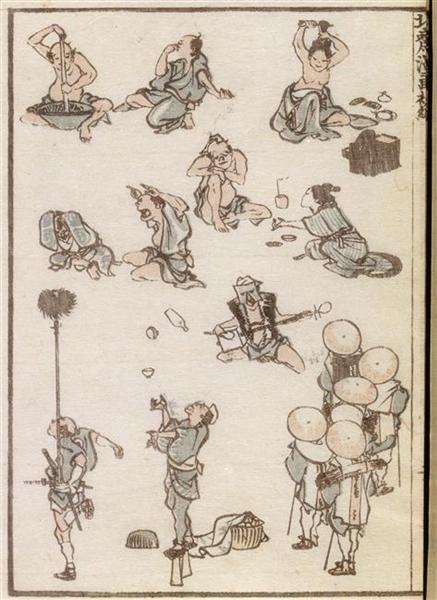

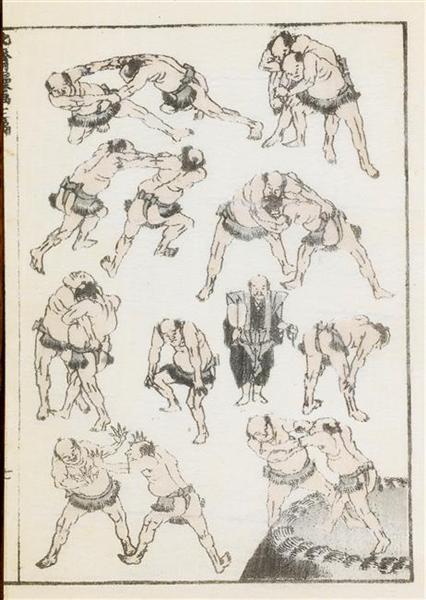

北斎漫画

世界的に有名で現代においても多大な影響を与え続ける『北斎漫画』が制作されたのもこの頃でした。この頃になると日本全国に北斎の名は知られており、全国各地に北斎の絵を学ぶ人がいました。

70歳~90歳 錦絵と肉筆画 富岳三十六景の誕生

私たちが北斎と言って思い浮かべる作品は、主に70歳を超えてから制作されています。教科書にも載るほど有名な「冨嶽三十六景」はこの頃制作されたもので、日本美術の最高峰と言ってもいい作品を数多く発表しています。

冨嶽三十六景 凱風快晴

この作品は諸説あるものの、河口湖かわぐちこ近辺から望んだ富士を描いたものと言われています。夏から秋へと移り変わる季節の早朝に、朝日が富士山を照らすことで山肌が赤く染まる様子を捉えています。左端はまだ日が当たっておらず徐々に夜が明けていくことがわかります。「赤富士」とも呼ばれる作品で、縁起の良い作品と言えるでしょう。

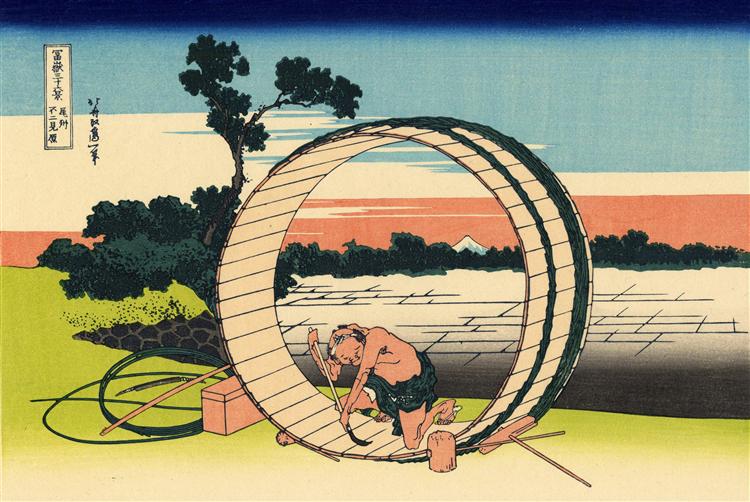

冨嶽三十六景 尾州不二見原

この作品は現代日本人クリエイターにも影響を与える北斎の天才性を表す作品の一つです。

画面の大部分は桶職人が桶を作っている様子が描かれ、正円に描かれた桶中央に小さく富士山が描かれています。主題であるはずの富士山をあえて小さく桶の円の中に描き、手前の桶はパースを無視した描き方をされています。この構図は人間の頭の中でしか作れない画面で、は西洋美術には見られないものです。

この人間の頭の中でしか想像できない平面的構図は、村上隆の提唱するスーパーフラットへと展開され、庵野秀明監督の新作「シン・エヴァンゲリオン 3.0+1.0」では画面の主題をあえて小さく描く構図が多く登場しています。

※「シン・エヴァンゲリオン 3.0+1.0」を既にみた方にも、構図に着目してみてほしいですね(笑)。すべてのシーンにおいて完璧に構図が決まっており、止め絵で見ても圧倒的な構図の美しく非常に勉強になりますよ!

諸国名橋奇覧 飛越の堺つりはし

この作品は飛越の堺(飛騨と越中)という現在の岐阜県と富山県の境の橋を描いたものです。空には雁、山には鹿がいることから描かれている季節は秋であることがわかります。橋の下には雲があることから高い場所にある橋であることがわかり、二人の男女が渡ることでできる橋のたわみが絶妙な緊張感を演出しています。

他の作品と北斎の逸話

ここからは北斎のその他の作品を見ていきましょう!

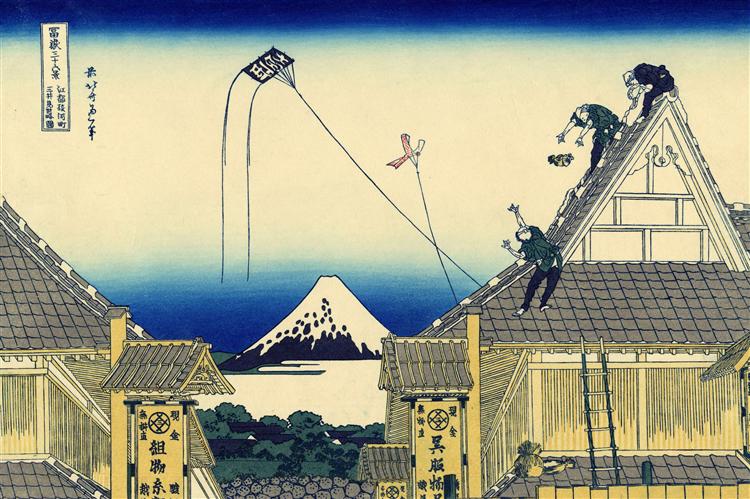

江都駿河町三井見世略図

北斎は幕末に活躍した浮世絵師であるものの、彼が生きた時代は戊辰戦争の前で時間がゆったりと流れていました。

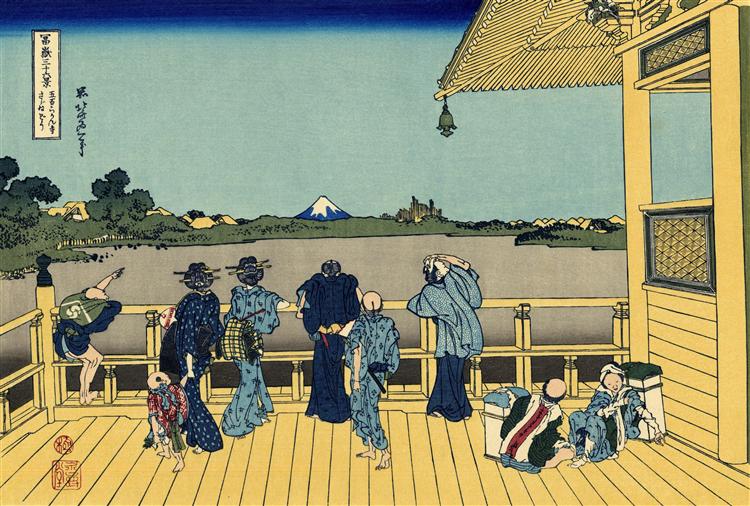

冨嶽三十六景 五百らかん寺さゞゐどう

この作品は五百羅漢寺からみた富士山を描いています。境内にあった三匝堂は三階建ての高層建築で、螺旋階段が備え付けられていたことからサザエ堂とも呼ばれていました。

この十数年後に始まる戊辰戦争の生々しさや近代国家成立の高揚感はみじんも感じられない、長閑な江戸が描かれています。

冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏 1831年

一般に北斎の作品というと「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」が最もよく知られていますが、北斎は様々な波を主題とした作品を描いています。神奈川沖浪裏は北斎の波の表現の最終形態と言ってもいいほどの完成度を誇っています。尾州不二見原と同様、人間の頭の中でしか構成できない構図でありながら、波のフォルムは実際の比率と全く同じに描かれており、北斎の高い観察力が垣間見えます。

女浪 1845年

ここまで完成度の高い作品を描きながら北斎は生涯を通して自分の絵に満足せず、常に向上心を持ち絵を描き続けました。ある時(80歳頃)は自分は猫一匹すらを描けないと嘆いたこともあったようです。

そんな北斎はなくなる直前、『天が私の命をあと5年保ってくれたら、私は本当の絵描きになることができるだろう』と言い亡くなったそうです。生涯を通して自分を高め続ける、まさにクリエイターの鏡ですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、幕末に活躍した浮世絵の巨匠、葛飾北斎を紹介しました。現代日本のクリエーションに与えている影響は計り知れず、今も世界中で高い人気を誇ります。

葛飾北斎を気に入った方は、下の画集なども買ってみてはいかがでしょうか!?