こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんは喜多川歌麿という人物をご存知ですか?

喜多川歌麿は日本の江戸時代に活躍した浮世絵師です。

六大浮世絵師のひとりに数えられ、特に大首美人画という形式をはじめた人物として知られます。

近年では主要な版元であった蔦屋重三郎のプロデュースによって花開いたアーティストの一人としても注目を集めています。

本記事ではそんな喜多川歌麿の人生と作品についてご紹介します。

コンテンツ

Toggle喜多川歌麿って?

基本情報

| 本名 | 喜多川歌麿(本姓:北川、幼名:市太郎、のちに勇助または勇記) |

| 生年月日 | 1753年?~1806年10月31日(数え年で54歳没) |

| 国籍/出身 | 日本 江戸時代 |

| 学歴 | – |

| 分野 | 浮世絵 |

| 傾向 | 美人画、大首絵、錦絵、肉筆画 |

| 師事した人 | 鳥山石燕、勝川春章など |

経歴と作品

生まれと環境

喜多川歌麿の出生については不明な点が多く、出身地でさえも江戸と川越の二つの説が存在します。

喜多川歌麿のものとして知られる最も早い作品は、1770年(明和7年)刊の句集『ちよのはる』に確認できます。

これに描かれた小さな茄子の絵の横には「少年 石要画」と記されています。

このころ狩野派の町絵師である鳥山石燕(1752-1815)に師事していたとされる喜多川歌麿は、石要という号を名乗っていました。少年と書かれていることから少なくとも10代であったことがわかります。

後に北川豊章という号を用い、洒落本の挿絵や細判の役者絵を描いていました。細判(ほそばん)とは一般に流通した浮世絵のサイズの四分の一程度の細長い版形で、役者絵とは演劇役者を描いた作品のこと。今でいうブロマイドやポストカードのようなイメージです。細判は画面が小さいため材料費が抑えられ、その分低価格で売ることができるため、版元にとっても新人絵師にとってもリスクの低い仕事として人気でした。

一方、名が知られていない人物による小作ということで大切にされて現代まで残っている作品が少なく、実際にこの頃の歌麿がどんな仕事をどれくらいこなしていたのかは分かりません。

少なくとも、現存する絵からは師事していた鳥山石燕や勝川春章(1726~1743)を模倣した構図が見られることから、彼らに影響を受けて絵を描いていたことが伺えます。

蔦屋重三郎との出会い

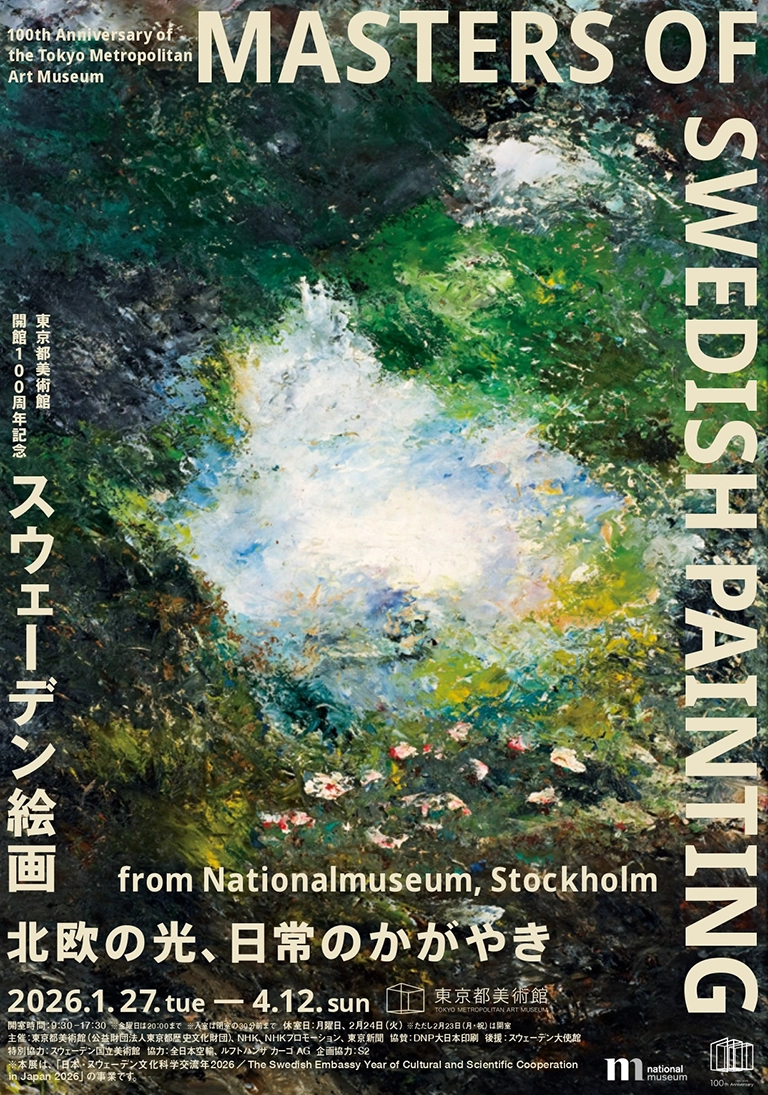

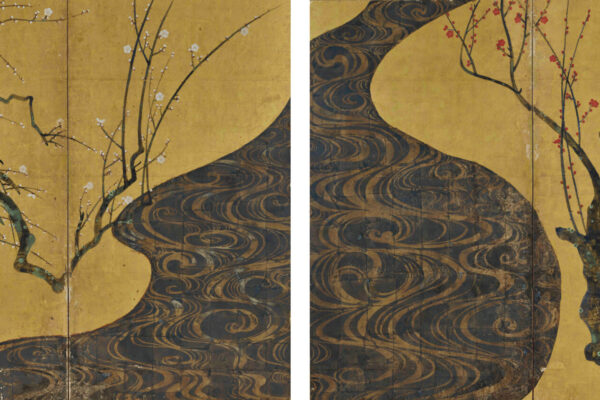

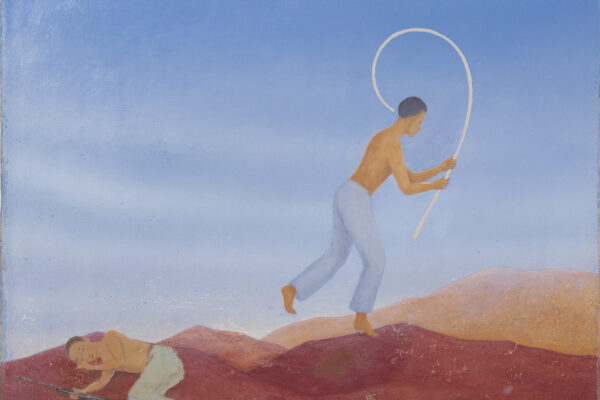

喜多川歌麿作『青桜仁和嘉女芸者部』(天明3年)

1783年(天明三年)、出版界の中心街であった日本橋で新興版元・蔦屋重三郎(1750~1797)が店を開きました。

天明前期は、鳥居清長(1752〜1815)によって大版錦絵の人気が高まっている機運にありました。

錦絵とは木版浮世絵のひとつで、版元・絵師・彫師・摺師が分業して制作する形式のものを指します。富裕層がより豪華な摺物を追求していく中で生まれた形式であるため、錦絵のさらに大版というのは浮世絵の中でも贅沢な、少数派の分野でした。

その人気の火付け役となったのが鳥居清長です。清長は鳥居派の浮世絵師で美人風俗画を得意とし、出語り図という構図を定着させるなどの功績を持つ六大浮世絵師のひとりに数えられる人物です。老舗の西村屋与八と新興の高津屋伊助という二つの版元と共に絵を売る力のある絵師で、高津屋は若くして亡くなってしまいますが、残された西村屋とのタッグは、歌麿と蔦屋にとって良きライバルであったようです。

新興版元の蔦屋重三郎が、吉原から日本橋にやってきて一緒に仕事をする絵師として目をつけたのが、喜多川歌麿でした。

当時の歌麿は号を哥麿と改め、美人画や狂歌を手がけていました。安永後期まで役者絵の仕事を続けていた歌麿ですが、美人画は判型も大きく単価も高い人気のジャンルで、画家として順調に腕を上げていたようです。

こうして歌麿と蔦屋が出会い、蔦屋がこの世を去る1797年(寛政9年)までの約16年のあいだ、歌麿の描いた錦絵の8割以上をプロデュースし、現代に伝わる名作の数々が生まれていきました。

歌麿と蔦屋の出会いによって歌麿の表現力は存分に生かされ、また風俗画の文化にも大きな影響を与えることになりました。

その理由の一つは蔦屋が吉原に縁があったことにあります。

蔦屋は元々吉原で本屋を営んでおり、その後に版元としての仕事を始めすぐに新進気鋭の版元として有名になります。老舗に引けを取らない仕事ぶりに吉原での地盤を確固たるものにした蔦屋は、江戸の出版界の中心地であった日本橋へ繰り出したのでした。

この来歴から、吉原芸者に造詣の深かった蔦屋のプロデュースが行われました。歌麿は女芸者を中心に据えた美人画・風俗画を描くにあたり、おそらく蔦屋の紹介によってモデルの女芸者に取材を申し込むことができたと考えられます。

というのも、『青桜仁和嘉女芸者部(天明3年)』と『青桜仁和嘉鹿鳴踊 続(天明3年)』という俄の祭りを題材としたのシリーズに、ふつう吉原側から提供される芸者の名前や演目、衣装などが事細かに描写されていたからです。

歌麿はこの機会を活かして休憩中の芸者や、禿が遊ぶ姿、一般民衆では会うこともできない高位の遊女を描いており、その綿密な描写とリアリティあるシーン選びには歌麿らしさも現れています。

蔦屋によって彫師と摺師も最上の職人があてがわれたと考えられ、歌麿は早くも他の絵師と一線を画す出来を見せました。

大首美人画の発明。大衆に愛される神絵師に。

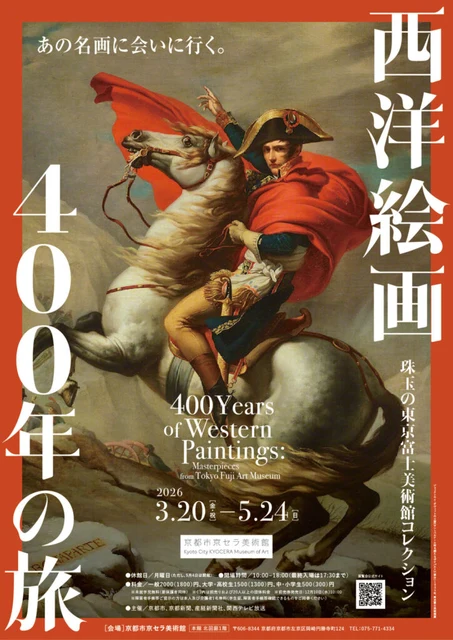

喜多川歌麿作『婦人相学十躰(通称『ポッペンを吹く娘』)』(1792〜1793)

こうして喜多川歌麿は、蔦屋重三郎との出会いによってはじめての錦絵制作にも関わらず大成功を収めることになりました。

美人画の道を歩み始めた歌麿は、代名詞といえる「大首美人画」の形式を手がけ始めました。

大首絵とは役者の半身や胸像をクローズアップして描く浮世絵の形式で、1716年頃に描かれた鳥居清信の作品が最古とされています。

その後、安永(1772年)〜天明(1781年)にかけて形式として広まり、大首役者絵を多く手がけた東洲斎写楽によって定着しました。

役者を描いたものはブロマイドのように庶民に流通していましたが、芸者や町娘といった女性を描いた大首絵はこれまでになく、歌麿と蔦屋はモデルに「寛政三美人」と呼ばれる市井の娘を主題に大首絵を描きました。

歌麿の代表作『婦人相学十躰(通称『ポッペンを吹く娘』)も大首美人画です。

寛政三美人とは、難波屋おきた、高島おひさ、富本豊雛の三人を指します。市井の娘であった三人の女性を、当時の美人画家は独自の設定を付け加えながら描いていました。

当時の美人画は、現在の芸能人をモデルとしたアートとは少し文化が異なっていました。

実在の人物がモデルでありながら、モデルの見た目を再現することは必須ではありませんでした。画家自身によって独自の設定を付け加えたり、記号的な持物(アトリビュート)を用いてキャラクターのように描いていました。

それでは当時の民衆は何を楽しんでいたのかというと、画家が実在のモデルを基にどのような「型」で描いているかを楽しむという側面があったと考えられています。

人物そのものではなく、アーティストの画風を楽しんでいるという意味では、現代の二次創作やファンアートのような文化と言えるかもしれません。

また、当時は人物画を理想化して描くことが多く、モデルの人相を忠実に再現した似顔絵は好まれない傾向にありました。

時代的には異なりますが、西洋画もルネサンス時代までは人物の肉体を理想的に描くことが当たり前でした。

東西で同じ考え方の潮流を辿っているのは興味深いですね。

喜多川歌麿作『当時三美人』(1793)

モデルに似せることが必須ではなかった美人画において、歌麿は当時としては異例の写実性と言われていました。流行のファッションアイテムや季節の小物が描かれており、ファッション雑誌やスナップ写真のようです。

前述の通り、歌麿はその多くの作品を蔦屋の版元から発表していました。しかし大首美人画で民衆に広くその名が知れ渡った歌麿を、他の版元が放っていたわけではありませんでした。

天明8年〜寛政2年にかけて歌麿が手がけた大版錦絵の中には、蔦屋以外の版元から発表されたものが目立つようになりました。

日本橋の老舗版元である鶴屋喜右衛門、岩戸屋喜三郎、伏見屋善六といった版元が歌麿に大首美人画を依頼し始めました。

歌麿と蔦屋が起こした大首美人画のムーブメントは、浮世絵を取り巻く各業界に大きな影響を与えました。本来は贅沢品として始まった錦絵ですが、歌麿の活躍によって出版業界の新規参入を推進されたようで、天明と寛政末期の頃を比べると錦絵の版元は倍以上に増えています。

版元が増えたということは同業者同士の攻防戦が激化したとも言える状況で、時の人であった歌麿はいろいろな版元から声をかけられ、蔦屋出版の数を減らしていきました。

歌麿への依頼が減ったピークの寛政6年頃、蔦屋は東洲斎写楽( 1794〜1795)を見出して役者絵の出版を手がけていました。

前述した通り、当時はモデルを理想化して画家の「型」を表現することが多かったのに対して東洲斎写楽は役者の欠点を隠さないどころか強調して描いてしまう画風のため歌麿ほどは人気になることはありませんでした。

歌麿の大首美人画の特徴として、役者や芸者のひっつめ髪に現れる「八重毛」と呼ばれる複雑な生え際の描写が挙げられます。

これは蔦屋版の時期には見られなかった特徴で、歌麿は以前から描いていたのか版元を変えてから挑戦したかは定かではありませんが彫師の技量によって表現できたものであると考えられています。

また、一般的に主題に選ばれることの多かった高位の遊女「おいらん」や芸能人である「芸妓」だけではなく地位の低い遊女(「川岸」「てっぽう」などと呼ばれる)を描くことも多くありました。

これは青桜仁和嘉シリーズなどでも見受けられた、見栄えのする華やかなシーンではなく休憩中のような自然体の姿を捉えるという歌麿のこだわりを垣間見ることができる表現です。

寛政9年(1797年)に蔦屋重三郎が脚気でこの世を去ります。

蔦屋の出版業は後継に継承されたものの、すぐにこれまでと同じように仕事ができるかというとそうではありませんでした。

寛政の改革による出版業界への厳しい締め付けも相まって、歌麿をはじめとする絵師たちの喪失感はいかばかりだったでしょうか。

蔦屋の死がどのように影響していたかは分かりませんが、歌麿は明らかに「母と子」を主題にした作品を多く描くようになりました。

生活感とリアリティのある「母と子」の作品群は多くに渡り、浮世絵師の中で最も多く優れた母子像を描いた絵師とされています。

この時代に差し掛かっても作品以外の記録がほとんど残されていない歌麿ですが、その現実感のある母子の姿からは自身の妻子を観察した結果であると考えられています。

また、この母子というモチーフは西洋における聖母子(イエス・キリストと聖母マリアを主題にした)作品と比較され、西欧に日本の様式が取り入れられたジャポニズムでも特に注目を集めました。

晩年 寛政の改革と大衆絵師のプライド

喜多川歌麿作『太閣五妻洛東遊観之図』(1803-1804)

寛政の改革によって錦絵の厳しい締め付けが行われました。

一例を挙げると「一枚の絵に評判娘の名前を入れてはいけない」というもので、実在のモデルを描いた錦絵で名を広めた歌麿にとって実質的な攻撃でした。

それに対して歌麿は名前の掲載を諦め、絵の中に役者の名前を連想させる意味を込めた判じ絵で対抗します。

しかしこれも寛政8年に「名前を絵で表しているものも削除すること。吉原遊女以外の名前を記したり絵で表したりすることは禁止」とされます。

ここで吉原遊女の名前が例外とされているのは吉原遊郭が幕府公認の娯楽とされていたからですが、歌麿はお触れに対する嫌味のつもりか、吉原遊女の名前も判じ絵で表現した作品を残しています。

さらに寛政12年には大首絵そのものを「何かと目立つので」という理由で禁じられてしまいます。

ここまでくると無茶ですが、寛政の改革に端を発する錦絵の締め付けは、明らかに歌麿を狙ったものでした。

急進的なメディアが危険視されるのは現代でも起こりうることですが、歌麿はこれに対して屈する態度を取ることはありませんでした。

晩年まで歌麿は幕府のルールを掻い潜るような表現を思いつき(母子を主題に描いたこともこの影響であると考えられています)錦絵を描き続けますが、当局への挑発行為も一線を越えたと看做されたのか、1801年(文化元年)ついに歌麿は手鎖の刑を受けることになります。

このような結末を迎えても錦絵を描き続けた歌麿の姿勢は、大衆が求めた錦絵によって売れたという自身の面目を汚さないためのものか、あるいはそんな錦絵の描き手を締め付ける幕府への心からの反逆精神だったのかもしれません。

まとめ

いかがだったでしょうか。

美人画の巨匠とも言える浮世絵師・喜多川歌麿の人生は、蔦屋重三郎という名プロデューサーに錦絵の世界に引き込まれたことによってスタートした一方で、それを締め付ける幕府の政策によって衰退の結末を迎えてしまいます。

実際には錦絵での作品発表を続けていたようですが、幕府の締め付けがなく錦絵で登りつめていければ日本美術の歴史がどのようになっていたか想像がつきません。

プロデューサーや政策に右往左往する彼の人生は、浮世絵のメディア的側面をことさら象徴するようでした。

おすすめ書籍

「もっと知りたい 喜多川歌麿 生涯と作品」

画家の生涯と代表作を概観できる「もっと知りたい」シリーズです。100ページに満たない読みやすさと面白いコラムが魅力のシリーズで、アーティストの入門書にぴったりです。