こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんは黒田清輝という人物をご存知ですか?

黒田清輝は日本の大正時代から明治時代にかけて活躍した洋画家です。

政治家としての顔も持っており、日本の近代文化に大きな影響を与えました。

本記事では黒田清輝の人生と作品についてご紹介します。

コンテンツ

Toggle黒田清輝って?

基本情報

| 本名 | 黒田 清輝(くろだ きよてる) |

| 生年月日 | 1866年8月9日〜1924年7月15日(57歳没) |

| 国籍/出身 | 日本 鹿児島県出身 |

| 学歴 | 日本外国語学校 |

| 分野 | 絵画 |

| 傾向 | 洋画家 |

| 師事した人 | ラファエル・コラン |

経歴と作品

生まれと環境

1866年8月9日、黒田清輝は現在の鹿児島県に、薩摩藩士の黒田清兼の息子として生まれます。

しばらくして清輝は叔父・黒田清綱の養子として引き取られます。清綱は幕末に活躍した政治家で、彼の元で豊かな教育を受けることができました。

小学校では巌谷小波や高根義人、宮島詠人といった未来の文化人・学者らと知り合い、生涯交流をする仲になります。

1878年、細田季治という画家と出会い、彼に指示して鉛筆画や水彩画を学びました。清輝はこの時に初めて芸術に触れ、学業と両立して学んでいました。

人生の転機。フランスで芸術に触れ画家に転向

『田舎家(1888)』

黒田清輝がフランスに滞在中、大衆食堂の裏庭の風景を描いた作品です。

清輝は1886年に画家になる決意を固め、叔父にその旨を伝える手紙を送ります。

1887年、法律学校に入学しますが同年のうちに自主退学をしてコランに弟子入りをはじめました。

清輝が画家としてのスタートラインに立った初期作で、ミレーやコローといったバルビゾン派の画家の影響が見られます。

1884年、東京外国語学校を卒業した清輝は法律を学ぶため、フランスへ留学に行きました。

フランス滞在中に清輝は画家の山中芳翠や藤雅三、画商の林忠正との出会いを経て1886年に画家への転向を決意しました。

フランス画家のラファエル・コランに指示し本格的に絵画を学び始めます。

コランはフランスの伝統的なアカデミズムを下敷きに、当時隆盛していた印象派を取り入れた折衷的な作風を得意としており、清輝もそれに学び1891年、フランスの展覧会で入賞を果たします。

その後、帰国した清輝は日本で美術教育者としての仕事を始めます。

1894年、山中芳翠が構えていた画塾・生巧館を譲り受けた清輝は、フランスで知り合い共にコランの元で学んだ友人・久米桂一郎と共に洋画研究所・天心同樹を開設しました。

フランスで絵画を学んだ清輝は、印象派の影響を受けつつ、帰国後の活動で外光派と呼ばれる作風を確立させていきました。

外光派は印象派のひとつのジャンルで、主にイギリス、フランスなどで広まりました。

19世紀に入り、外で風景画を描くことができるようになると共に興ったジャンルで、自然光線と外気の色の移り変わりを明るく抽象的な色彩で捉えているのが特徴です。

著名な画家にジョン・コンスタブル、ウィリアム・ターナー、シャルル=フランソワ・ドービニーなどが挙げられます。

清輝を教えたラファエル・コランも数々の賞を得た画家で、清輝のほかに岡田三郎助や和田英作なども彼に学んでいます。

日本では清輝が設立した白馬会の中でこの作風が広まり、白馬会に属していた画家が主に外光派と呼ばれるようになりました。

また、清輝がフランスで学んだ外光派の作風は明治初期の洋画家とは趣を異にするものでした。

明治美術会のアカデミズムに則り硬化した明治初期の作風は、清輝の帰国と共に旧派または脂(やに)派と呼ばれ、清輝に代表される西欧の文化を取り入れた洋画は新派と呼ばれる(陰影を紫色で表現したことから紫派とも)ようになります。

東西の文化をめぐる『朝妝』事件

『朝妝』(1893)

清輝がフランスを去る直前に描かれた作品で、パリのサロン・ナショナル・デ・ボザールに出品され入賞を果たしました。

日本と西洋の文化の違いをめぐって社会問題を巻き起こした記念碑的な作品ですが残念ながら、太平洋戦争の戦火で焼失してしまいました。

1895年、フランスで入賞した『朝妝』を内国勧業博覧会に出品したことで物議を醸します。

『朝妝』は清輝がフランスにいた時に描いた、全裸のフランス人女性が鏡の前で身支度をする姿を描いた作品です。

当時の日本は芸術作品としての裸婦画が珍しかったため、公共の展覧会で裸婦画を展示することの是非が問われました。

清輝は西洋絵画が歴史的にモチーフとしていた裸婦を、日本の芸術文化に根付かせるために用いたことを主張しました。

しかし明治政府は裸体を描くことは野蛮と看做しており、1971年に公共の場所で裸になることを禁じる裸体禁止令が敷かれていた当時の日本においては、裸体画を描くことも厳しく取り締まられていました。そのような文化的背景にあったため、『朝妝』を春画であると報じられてしまいます。

1895年に清輝は久米桂一郎にこのような手紙を送っています。

どう考へても裸体画を春画を見做す理屈が何処に有る 世界普通のエステチックは無論日本の美術の将来に取つても裸体画の悪いと云事は決してない悪いどころか必要なのだ大に奨励す可きだ(中略) 今多数のお先真暗連が何とぬかそうと構つた事は無い道理上オレが勝だよ兎も角オレはあの画と進退を共にする覚悟だ。

「蹄の痕(一)」、『光風』3号、1905年

展覧会では絵の一部に布を隠す処置がなされ、展示は続行されましたが、清輝は西洋文化や芸術表現に対して保守的な日本に苦々しい気持ちを抱いたことでしょう。

このことは『朝妝』事件と呼ばれ、その後に発表した『智・感・情』(1897)や『裸体婦人像』(1901)でも同様に物議を醸しました。『裸体婦人像』では警察の介入によって絵の一部が布で隠される処置が行われる腰布事件と呼ばれる騒動が起こります。

これら三件は日本近代絵画において西洋文化を受け入れる重要な転機として知られることになり、裸体画論争と呼ばれます。

たびたび論争を起こした黒田清輝は、良くも悪くも西洋文化を日本で広めるできごととなりました。

白馬会と『湖畔』が与えた日本文化への影響

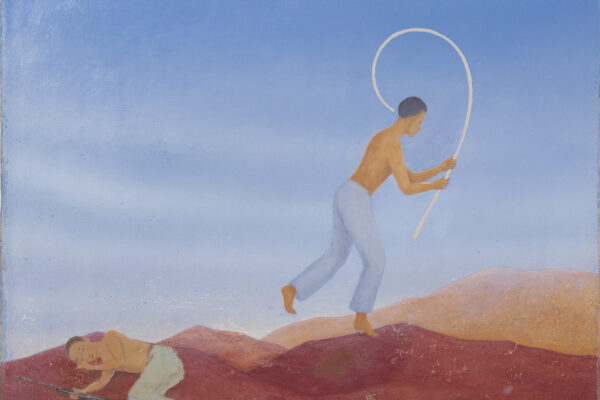

『湖畔』(1897年)

モデルの金田種子(入籍後に照子と改名)は後に清輝の妻となる女性で、清輝が亡くなった後には黒田記念館の設立、作品の収集などに貢献しました。

『朝妝』事件を受けて、清輝は帰国後に所属していた明治美術会から脱会、白馬会という洋画家コミュニティを発足しました。

白馬会という名前は、清輝をはじめとする創設メンバーが会議の時に好んで飲んでいたどぶろくの隠語に由来します。

白馬会には、久米桂一郎、山本芳翠、藤島武二、岡田三郎助、和田英作といったフランスでラファエル・コランに学んだ日本人画家が中心会員として所属し、1911年の解散までに複数回展示会を行いました。

1897年、清輝は後に妻となる女性・金田種子をモデルに『湖畔』という作品を描きます。

芦ノ湖を背景に浴衣とうちわを身につけて納涼する女性が描かれた作品で、はじめて出品されたのは第二回白馬会展でのことでした。

1900年のパリ万博では『湖畔』を含む五点が出品され、『湖畔』は『オ・ボ・ドゥラ』(フランス語で「湖の辺にて」)というタイトルで出品されました。

1967年には郵便切手の絵柄に採用され、1999年には国指定の重要文化財に指定されました。現在では教科書に載るほど知名度の高い作品です。

教育の局面から晩年

『花野』(1907~1915)

芝生の上で裸で横たわる女性を描いた作品です。

構図やモチーフはフランスで知り合った美術商・林忠正が日本にもたらした『緑野三姉妹』にインスピレーションを受けて描いたと考えられています。

裸体を正面から捉えていない点や、右の女性が腰布を巻いているのは『朝妝』事件を経て当時の日本の裸体に対する批判に配慮した結果だと考えられています。

白馬会設立と同年の1896年、清輝は東京美術学校の西洋画科教員になり、画家としての実務と共に教育にも注力していきます。

『朝妝』事件があったことで、清輝の中で日本の芸術文化を革命しなければならないという使命感が芽生えたのではないでしょうか。

1917年、清輝は子爵の爵位をとっていた叔父・清綱が死去したことでその位を襲爵。同年に行われた第五回貴族院子爵議員互選選挙で補欠当選し、1920年に貴族院議員に就任しました。

『湖畔』のモデルである女性・金田種子と交際をしていた清輝ですが、家柄の差を理由に結婚を清綱に反対されており内縁関係にありました。

清綱の死去をきっかけに種子を妻に迎え入れ、入籍。1922年に正式に結婚を果たしますが翌年1923年に清輝が病床に臥し、さらに翌年の1924年に狭心症によりこの世を去ります。

同年、遺族によって遺産が美術発展のために寄附され、黒田記念館が建設されました。

まとめ

いかがだったでしょうか。

藩士の父と政治家の叔父というエリートの家庭に生まれ、フランスで芸術を学んだ清輝ですが、その血筋をなぞるように画家、教師、政治家という役職を経て、その生涯を通じて日本の文化発展に寄与した人物と言えるでしょう。

アーティストは多かれ少なかれ、意思や思想を世界に発表するために作品を作るという側面があると思いますが、その中でも黒田清輝は非常に啓蒙的な人物であったと言えます。

明治初期という急速な近代化・西洋化のプレッシャーが働いていた時代に、反発や批判を受けながらも作品をつくり続け、教師として教え続けたことは美術界だけでなく日本の文化に大きな影響を与えたことは間違いありません。

おすすめ書籍

黒田清輝(新潮日本美術文庫)

黒田清輝に関する資料は多くないものの、日本アートセンター発行の新潮日本美術文庫には彼の人生と作品の解説が網羅的に記載されています。関連する人物や作品についても言及されているので、黒田清輝についてさらに詳しく知りたい方におすすめの書籍です。