こんにちは。ユアムーン 編集部です。

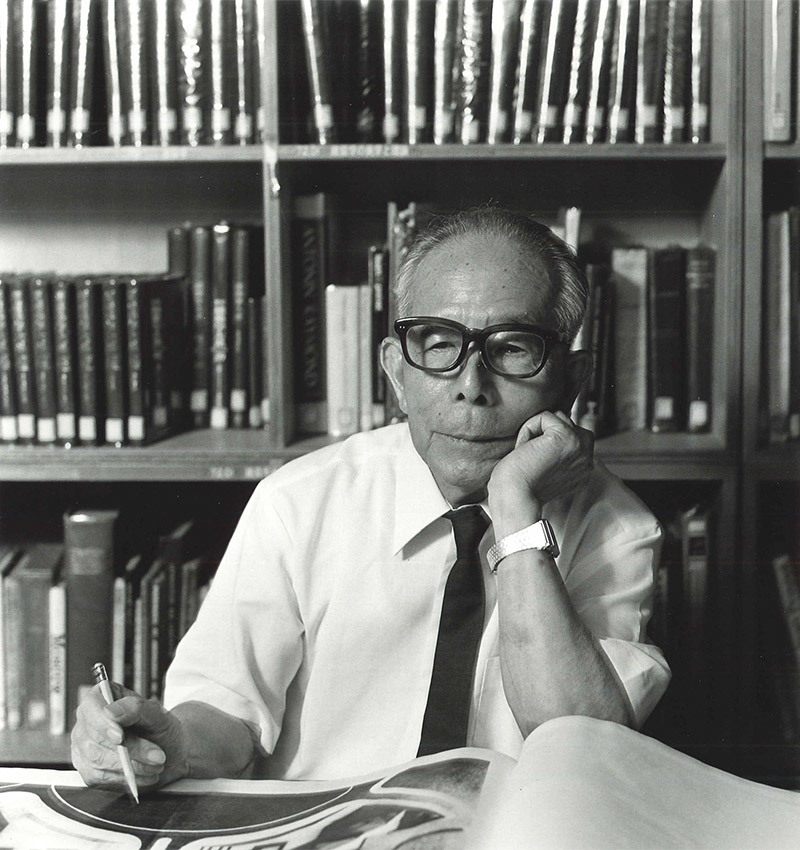

皆さんは前川國男という人物をご存知ですか?

作家やデザイナーという職業は全国どの時代も活躍しているものですが、建築家というものは誰もが目にする大規模な作品に対してその名が知られていないという側面が多いのかなと思います。

その理由は、建築が絵画や陶芸といった趣味のものではなく、アートに興味ある人もない人も目にする機会が多いからに他ならないでしょう。

そんな中、近代日本建築において欠かせない人物のひとりが前川國男です。

彼はル・コルビュジェやアントニン・レーモンドなどの著名な建築家に弟子入りし、モダニズム建築をはじめとする優れた設計手法をいち早く日本に持ち帰りました。

そんな功績もさることながら、今も現存する優れた建築を数多く残しており、建築に興味のある人もそうでない人にも建築の素晴らしさを伝え続けているという影響力という点でも高く評価されている建築家です。

本記事ではそんな前川國男の人生と作品について前後編に分けてご紹介します。

コンテンツ

Toggle前川國男について

基本情報

| 本名 | 前川國男(Maekawa Kunio) |

| 生年月日 | 1905年5月14日〜1986年6月26日(81歳没) |

| 国籍/出身 | 日本 新潟県新潟市 |

| 学歴 | 東京帝国大学(現・東京大学)工学部建築学科 |

| 分野 | 建築 |

| 傾向 | モダニズム建築 |

| 師事した/影響を受けた人物 | ル・コルビュジェ、アントニン・レーモンド、ジョン・ラスキン等 |

関連記事

経歴と作品

生まれと環境

1905年5月14日、新潟県新潟市学校町2番丁10番地で前川國男は生まれました。

父・貫一は土木出張所で水路の調査・設計に携わっており、父から「お前は大きくなったら、家を建てる人にならないかなぁ」と言われて育ち「暗示にかかったように、そうなるのが当たり前のような気がしていた」と前川は述懐しています。

1909年5月に父の転勤で東京都に定住。

中学校時代には英語の先生が建築家アントニン・レーモンド(1888~1976)のノエミ夫人という機縁に出逢います。

高校時代にジョン・ラスキン(1819~1900)の『建築の七燈』や建築雑誌『アーキテクチュラル・フォーラム』などを読んで建築への興味と知識を高めていきました。

1925年4月に東京帝国大学工学部建築学科に入学し、建築家になるための勉強を本格的に始めた前川は当時主流であったドイツ表現主義からバウハウスのデザイン思想を学ぶ風潮に反して、フランス語を熱心に勉強します。

フランスの建築雑誌『アルシテクチュール・ヴィヴァント』を購読。ル・コルビュジェの「ヴォークレッソンのヴィラ」に感銘を受けた前川は助教授であった岸田日出刀(1899-1966)から更にコルヴュジェの本をもらい、なんとかしてコルヴュジェに弟子入りできないかと考えます。

当時、国連事務局長としてパリにいた伯父・佐藤尚武の助力を得て、前川は大学卒業の夜にパリ行きの船に乗ることができました。

ル・コルビュジェという憧れの人を見つけた前川は、驚くべき行動力でパリへ旅立ちました。

それだけ前川のコルビュジェへの憧れの強さが窺えますね。

当時のコルビュジェはまだ駆け出しであったのものの、サロン・ドートンヌやエコール・デ・ボザールなどの展示会を通して日本を含めた世界中でその名が知られていました。

前川國男がコルビュジェの元へ旅立つよりも少し前に、実は東大の一年先輩である牧野正巳(1903~1983)もパリへ向かっており、早稲田大学の土橋長俊(1901~1959)も前川と同じ時期にアトリエに居たといいます。

駆け出しの建築家の元に、日本から同時期に三人も弟子入りに来ていたというのは驚くべきことかもしれません。コルビュジェの影響力とカリスマ性を窺うことができるエピソードですね。

帰国後の活動〜近代建築を日本に持ち帰る〜

木村産業研究所(1932)

コルビュジェのアトリエで仕事を始めた前川ですが、実際には手取り足取り教えてもらうことはほとんどなく、数年ほどコルビュジェのもとに居ただけに過ぎません。

むしろコルビュジェへの弟子入りの意味は、彼のデザイン思想を日本へ持ち帰ってからにこそあるのです。

前川は帰国したはいいものの経済恐慌による不景気によって仕事に就けず「資生堂パーラーのボーイにでもなろうか」と友人にこぼしていたほどでした。

余った時間はフランス語を習ったことを活かしてアントニン・レーモンドの著書や論文を訳しており、建築についての知見を深めていた前川でしたが、そうした努力が身を結び、約半年経った1930年8月にアントニン・レーモンドの事務所に入所することができました。

東京大学教授の佐野利器(1880~1956)がレーモンドに頼まれて「鼻柱の強い人」を探していたところ、目に留まったのが前川でした。

コルビュジェに続き、影響を受けた建築家であるレーモンドの元でより実践的な設計手法を学んだ前川は「聖母女学院高等学校(1931)」や「フランス大使館の増改築(1928~30)」の設計を手伝い、フランス大使館についてはノエミ夫人と共に内装デザインに協力してもいます。

現存する前川の作品の中で最も古い作品のひとつが1932年に手掛けた「木村産業研究所(1932)」です。

青森県弘前市にある研究施設ですが、レーモンドの元で働いていた前川が初めて自分の名前を冠した記念すべき作品となりました。

「豆腐」のごとき白く四角い箱型の基本設計はまさにル・コルビュジェの原則に則った近代建築の様相ですが、飛び出したバルコニーや持ち上げられた吹き抜けなど、のちの前川建築にもみられる特徴がこの時から見ることができます。

しかしバルコニーは青森の積雪に耐えきれず後に撤去されるなど、当時の技術や経験不足が垣間見える点もいくつか見受けられます。

2004年に前川建築としては初めての国の登録有形文化財に指定されました。

前川が「川崎守之助邸(1933-34)」や「赤星鉄馬邸(1933-34)」を経て「フォード自動車組立工場」を設計したころ、外国企業の進出を良しとしなかった日本政府によって建設が中止されることになります。

これにより事務所の経営が傾き、レーモンドすら給料が出ず、所員の何人かがクビになることが決まりました。クビになる所員の力になろうとした前川は退職金を求めましたが、レーモンドは「アメリカにはその制度はない」と一蹴。

これにより1935年9月30日に前川は退職。ともに辞めた仲間と「森永キャンデーストアー銀座売店」をもって銀座に事務所を構え、独立したのでした。

円満な退所とはいきませんでしたが、これをきっかけに前川は独立を決意し、ついに建築事務所を立ち上げるに至りました。

独立後の活動〜コンペに挑んだ戦前時代〜

独立を果たした前川は、事務所の初仕事である「森永キャンデーストアー銀座売店」を皮切りに次々と仕事をします。

それと並行してコンペディションに精力的に応募していた前川は、1929年から1945年の間の16年間で合計20件もの応募をするほど夢中になっていました。

その内訳は1等を6回、2等を1回、3等を2回、入選を1回、佳作を1回という優秀な結果で、実力と知名度をめきめきと伸ばしていたと考えられます。

実際、コネもなく権威とも無縁な前川はコンペを自分の考えを公的に発表する機会と考えており、たとえ懸賞屋と罵られても挑戦をやめませんでした。

独立後の活動〜戦争がもたらした建築の課題〜

上海華興商業銀行総合社宅(1942)

しかし1937年に入ると戦争のために建築に使うことができる資材が政府によって管理され、実質的に木造の小規模な建物しか作ることができなくなりました。

多くの建築家が、植民地化した満州や東南アジアへ向けた仕事に活路を見出し始めますが、前川は事務所の分室を中国に置いて取り組んだ「上海華興商業銀行総合社宅(1942)」などの仕事をしつつ、国内で木造モダニズムの追求を行っていました。

生涯にわたり「鉄筋コンクリート造の本格的な公共建築」をテーマとしてきた前川の仕事の中で、戦前・戦中にあたる1940年前後は例外的に木造家屋へのチャレンジを精力的に行っていた、いわば小休止的な期間でした。

一方でアントニン・レーモンドの「夏の家(1933)」を始めとする木造建築に影響を受けたという背景も込みの挑戦でもありました。

そしてこの木造建築への挑戦が、戦後に思ってもみない重要な使命を担うことになります。

独立後の活動〜戦後を建築で立て直すために〜

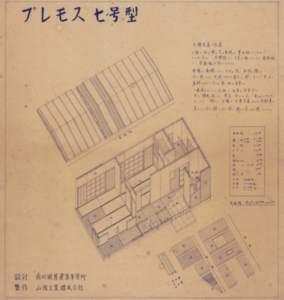

プレモス(1945)

日本にとっての敗戦の年となった1945年5月、銀座にあった事務所が東京大空襲によって焼かれてしまった前川は活動の再始動を決意します。

420万戸ともいわれた戦火による住宅不足を解決するべく、ル・コルビュジェのもとで学んだ「最小限住宅案」を引き継いで木造の組み立て住宅「プレモス」の開発を行いました。

プレモス(PREMOS)という名前はPREFABRICATIONに前川のM、協働者である小野薫のO、山陰工業のSを並べたもので、PREFABRICATION(あらかじめ製造する)という意味の通り部品を工場で生産してから現地で組み立てるという手法で供給されました。

現在で言うプレハブ工法が効果的に利用されており、日本でプレハブ住宅が広く用いられるきっかけになったことを考えると、コストの安さと施工スピードというセールスポイントは現在でも重用されていると言えそうですね。

敗戦直後から設計が始められ、翌年の1946年2月には試作第一号が完成。しかし、住宅不足を解消するという目的とは裏腹に、基幹産業を優先する意向に逆らえずにプレモスは市民には行き渡らず、中流階級の一部に展開するに留まってしまいました。

しかし、プレモスは北海道や九州の炭鉱で働く炭鉱労働者のための住居として供給され、当初の狙いとは異なりますが戦後復興に陰ながら貢献したことは間違いないようです。

独立後の活動〜戦後の日本に必要な建築とは?〜

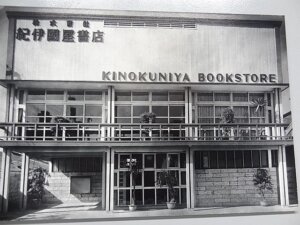

紀伊国屋書店(1947)

続いて前川が着手したのは、文化産業にまつわる仕事の数々でした。

1947年、戦後の混乱で辟易とした雰囲気が世間を包む中、人々は心の拠り所に活字を求めました。そんな人々の心に寄り添うように完成したのが「紀伊国屋書店(1947)」です。

新宿駅の近くにある、あの紀伊国屋書店 新宿本店です。

現在は縦に長く増築されていますが、元々は開放的なガラスと壁のバランスが美しいファザードが特徴的な看板建築で、全体が木造トラスの切妻屋根になっています。

発表時の解説では「都市建設への真の萌芽ともなるものを作ろうと懸命の努力をした」と話されており、敗戦直後の人々が憩うオアシスのような店舗となるシンボル的な建物の一つであるでしょう。

慶應病院(1948)

続いて着工したのは同じく新宿区にある「慶應病院(1948)」です。

本作は慶應大学の附属病院として1948年に建てられ、工期もコストも厳しい中、1年9ヶ月という異例の早さで基本設計から完成にこぎつけた作品です。

発表時の解説によると「現場の人達の異常な努力によつて9月末完成の見込がついた」とあり、コスト削減のために外装の規格は全て統一され、無駄なく配置されたガラスは伝統的なモダニズム建築の水平連続窓を強調しているかのようです。

中庭を取り囲む木造の二階建てで、優雅な切妻屋根は紀伊国屋書店に似た作りをしています。玄関のバタフライ屋根が非常に特徴的ですが、現存はしていません。

NHK支局・分局(1949~50)

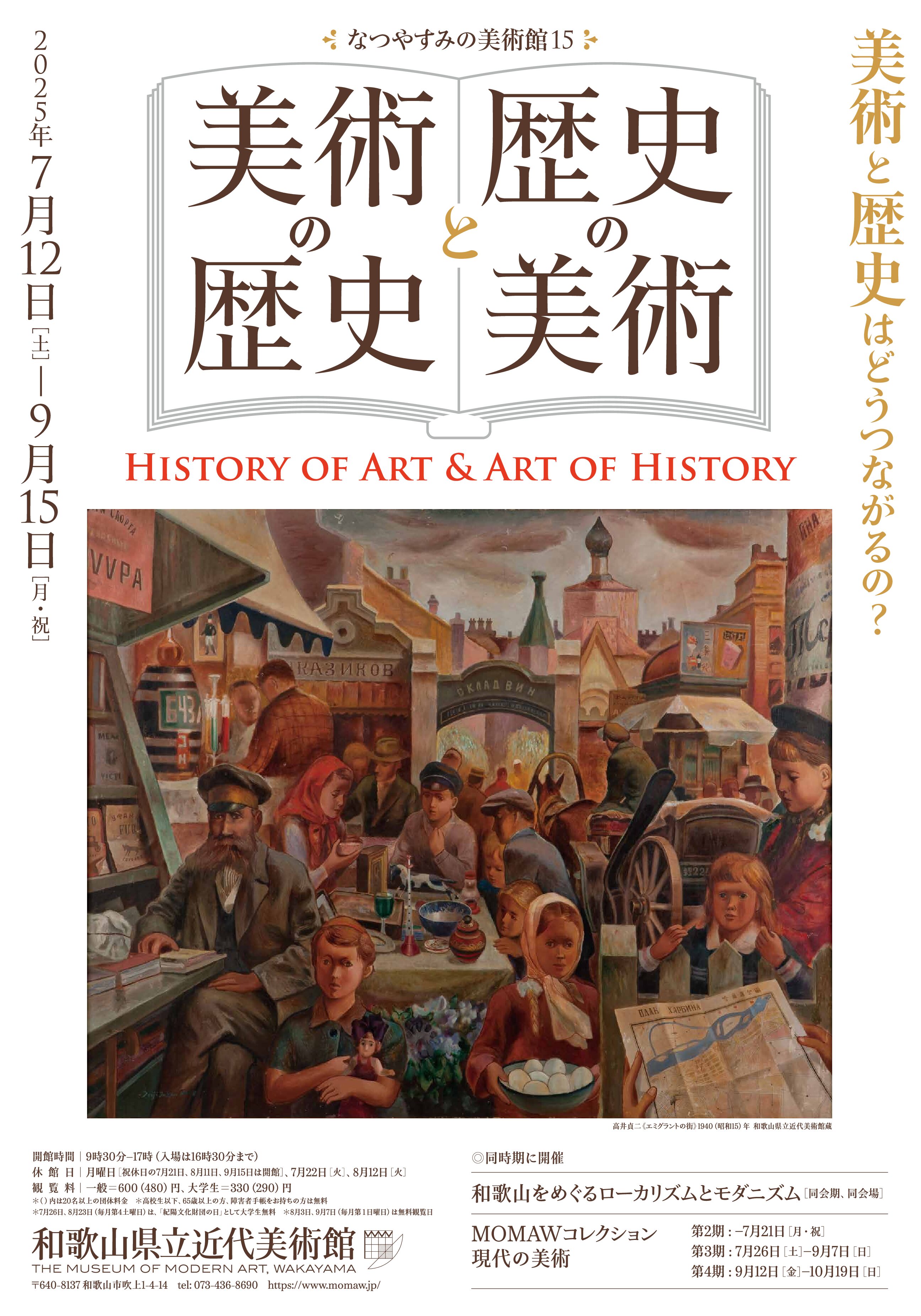

戦後の混乱を収めるべく、資材統制の厳しい中相次いで建設された放送局の中で、前川が手掛けたのは岡山県、岐阜県、和歌山県の三県に建てられた「NHK支局・分局(1949~50)」でした。

肩流れ屋根と水平連続窓による美しいファザードは伝統的なモダニズム建築のまま、木造という制約を逆手にとった前川は平屋と二階建てのボリュームの違いによってリズミカルな平面設計によって新鮮なデザインを生み出しました。

このアプローチは直後の「神奈川県立図書館・音楽堂」へと受け継がれ、前川國男の仕事のアイデンティティのひとつとなっていきます。

独立後の活動〜テクニカル・アプローチ〜

第二次世界大戦の終戦を経て、5年後の1950年。前川國男の頭を悩ませていた政府による資材統制がようやく解除され、鉄筋コンクリートを用いた近代建築の構想を実現する目処が立ち始めます。

近代建築の前段階として「テクニカル・アプローチ」と呼ばれる建築の工業化に取り掛かった前川國男は、1952年に竣工した「日本相互銀行」の本店および支店で実行しました。

前川は戦前から、欧米が長い歴史の中で建築技術を磨いているのに比べ、日本は近代建築という概念が移入されて以降も封建的な手工業に留まっていることを懸念していました。

前川は戦争を経て、資材統制が解除され、建築の需要が高まった今こそ近代建築の実現に向けた第一歩目を踏み出すべきだと考えたのです。

1951年に前川は「近代建築の3段階論」を提唱し、建築スタッフであるMID(Mayekawa Institute of Disign Group、通称:ミド同人)と共有するところから始めました。

その内訳は「第一段階:古典主義への反抗」「第二段階:技術の確立」「第三段階:芸術性・文化性の付加」からなり、まずは第二段階までの実現を目指して近代建築を日本に根付かせようとしました。

具体的には、例えば関東大震災を経験した日本は、耐震性確保のために建物に「剛構造」と言われる分厚い耐震壁を入れる慣習がありました。前川はこの壁を最小限の形にし、構造体の軽量化とコストダウンを図りました。同時に、天井や間仕切り、手すりなどの建具のプレファブリケーション(前もって生産された部材を組み立てる産業的な建築方法)を追求しました。

これらの「テクニカル・アプローチ」を前川は、パレットに絵の具を用意することに似ていると語っています。

独立後の活動〜建築の『生産』と『実験』〜

日本相互銀行本店および支店(1952-62)

こうした前川の「テクニカル・アプローチ」は初めから日本の建築にすんなりと取り入れることができたわけではありません。

前川の思想を、オフィスビルという実用にかなう建築に取り入れるためには、実験を繰り返す必要がありました。

日本相互銀行本店では鉄筋コンクリートの耐震壁をすべて取払い、外装は当時最新の材料だったアルミ製のサッシュやプレキャスト・コンクリート・パネルが用いられ、内装には生産可能な工業製品を全面的に取り揃え、画一的で洗練されたオフィス空間を作り上げられました。

20を超える支店はほとんど3階建て、延べ床面積700平方メートルという小規模なオフィスでしたが、日本という環境で取り入れうる工業製品や素材の開発・研究を実験していたようです。

ほとんどが現存しませんが、後の作品で結実する構法の多くはここで試されていたと考えられています。

神奈川県図書館・音楽堂(1954)

続いて前川の1950年代を代表する作品は「神奈川県立図書館・音楽堂(1954)」です。

図書館と音楽堂の複合施設である本作品は、前川國男と坂倉準三、そして丹下健三の三人による指名コンペによって実現しました。

日本相互銀行本店での耐震壁の実験により、耐震壁を外周ではなく中心に寄せることでモダニズム建築の水平連続窓を大きく開放的なガラスで再現し、自然の豊かな景観を一望できる文化的な建築になりました。

MIDビル(1954)

事務所が1945年の東京大空襲によって焼失し、自邸から仕事を行なっていた前川でしたが、戦後復興に伴い再建したのが「MIDビル(1954)」です。

最小限の柱と梁を鉄筋コンクリートで施工し、厚さわずか40ミリのプレキャストコンクリートの床板にコンクリートブロックをはめた基礎構造にモダニズム建築の基本である水平連続窓を取り付けています。

現場打ちの鉄筋コンクリートや特注のコンクリートブロックなどを実験的に用いつつ、基本的な構造は工業製品を用いた事務所を1950年までの前川の理想空間とし、1955年11月4日に前川は来日したル・コルビュジェを招いています。

日本唯一の建築作品となる「国立西洋美術館(1959)」のための敷地調査を目的とした短い来日でしたが、同作の製作スタッフでもある前川をはじめとする弟子たち、坂倉準三、吉阪隆正の案内を受けて京都や奈良に足を運び、日本の歴史を学ぼうとしました。

その中でコルビュジェは前川の事務所を訪ねました。前川の直近の作品である神奈川県立図書館・音楽堂やMIDビルの模型を前に熱心に説明を聞く写真や、それらのスケッチが残されています。

そのほか「世田谷区民会館・区庁舎(1959~1960)」や「東京文化会館(1961)」など、文化施設や庁舎などを中心に多くの建築を手がけ、近代建築を日本に根付かせる足掛かりとして精力的に建築に取り組みました。

独立後の活動〜「建築の工業化」から「建築の象徴化」へ〜

前川は戦前から積極的に取り組んでいたコンペへの応募を続けており、1958年のベルギー ブリュッセル万国博覧会、1964年のニューヨーク世界博覧会で日本館の設計、1970年の日本万国博覧会でのパビリオンの設計を手掛けています。

これらは「近代建築の三段階論」における「第三段階:芸術性・文化性の付加」の実験ととらえることができるでしょう。

1950年以降、日本は高度経済成長期に差し掛かり、建築に都市発展のアイコンとしての役割が求められるようになりました。建築技術の発展を受けて1963年には31mの絶対高さ制限が撤廃され、超高層ビルの建築に着手する段階に至ります。

前川は洗練された近代建築を根付かせるために工業的な建築方法を模索していた一方で、最小限の構造体と工業生産された部材でできた建築にはその建物としての象徴的な存在感が不足していることも痛感していました。

今のままではやがて、近代建築の文化が成熟する前に痩せ細ってしまうことを予見した前川は新しいアプローチを取らざるを得なくなっていました。

そこで前川は1950年から応募していたコンペ案をヒントに、ブリュッセル万博、ニューヨーク世界博、大阪万博で実践を試みました。

日本の伝統的な城をイメージした大きな屋根や、古代遺跡を思わせる彫刻的な造形を取り入れ、1950年以前の前川の作品には見られなかった構法が次々に試されていきます。

根底にはコルビュジェから学んだ「自由なプラン」「自由なファザード」という理念がありつつ、それを前川なりに解釈し、修正を繰り返し、近代建築をより人間的なものへ転換することが目指されていきました。

1970年に前川はこのように述べています。

近代建築がその草創の時期にえせ古典建築を否定して、裸になれといったことは正しかったと思います。しかし裸になっただけで建築が誕生すると思うことも早合点にすぎました。

日本が続けてきた封建的な建築方法に対して、戦後を機に近代建築の流入を試みるまではよかったものの、日本の文化圏で大切にされてきた建築の魅力や経済的に求められるセールスポイントを欠いてしまったことで、前川は危機感を感じたということですね。

それに対して前川は、近代建築の洗練された構法と日本の伝統的な魅力を折衷する実験を行いました。

そこで考案したのが、日本の伝統的な素材である焼き物に注目した「打ち込みタイル法」です。

従来のタイルはコンクリート壁にモルタルなどで接着する「後張り工法」は、経年劣化によってタイルが剥離するなどの問題点を抱えていました。

風雪といった建物にとってのダメージを受けて、むしろ風合いを増していく焼き物に建築素材としての魅力を感じていた前川はどうにか安定した建材として焼き物を利用できないか考えて発案したのが「打ち込みタイル法」です。

あらかじめコの字型の枠に釘留めされたタイルにコンクリートを流し込み、タイルと壁を一体化することで剥落を防ぐこの方法は「日本相互銀行砂町支店(1961)」で初めて採用されました。土や釉薬によって表情を変えるタイルを何度も試作し、これ以降の前川の代表的な構法と言われるほどの存在感を放ちます。

また、「岡山美術館(1963)」や「学習院図書館(1963)」に用いられたT型プレストレスト・コンクリート板版と呼ばれる床材、コンクリート打放ちといった技法を多用するようになり、支柱をできるだけ抑えた開放的で静謐な空間づくりをテーマとした作品も多く残します。

そして最後に「近代建築からの脱却」

これまで「一筆書き」や「打ち込みタイル法」といった前川の考案やアプローチを紹介してきましたが、基本的には近代建築の洗練されたデザインを根底としたものです。

しかし前川はだんだんと解釈を広げ、自分ならではのアプローチを模索するにつれて近代建築のさらに根底にある合理主義から脱却しようとしていました。

それは、いわゆる近代建築からの脱却と言っても過言ではありません。

1970年以降、正確には岡山美術館の竣工前後である1964年ごろから前川は「人間の場所」を作品の中に、ひいては建築の中に求めるようになります。

前川國男は後年、その時を振り返ってこのように話しています。

もともとぼくの建築っていうのは均等ラーメンとか、とにかく明快なものに惹かれるほうだったからね。それが、そうじゃなく、まあ、構造のために仕事をしているんじゃねぇっていう、そういう意識が強くなってきてね。

「建築は人間が生きるための場所である」という原点回帰に立ち戻った前川は、近代建築の理念にも、師であるル・コルビュジェの教えにもない独自の工法を試していきます。

東京都美術館(1975)

上野の杜にはル・コルビュジェが設計した「国立西洋美術館」、前川國男自身の作品である「東京文化館」、そして「東京都美術館」の三つが並んでいます。

旧館の老朽化に伴う建て直しでしたが、敷地面積に対してより大きい面積が要求されていました。

前川は総面積の半分以上を地下に設け、地下への回廊状の階段を用意し、メインフロアを地下にすることでアクセスを確保することになりました。

これはまさに「一筆書き」の応用で、地下をメインフロアとしつつ木々や池を地上階にふんだんに使うことで地上感を出しています。

さらに、1979年にはル・コルビュジェが設計した国立西洋美術館の別館を設計することになります。

師匠であるコルビュジェの本館に増築するというプレッシャーがあるのに加え、その建築としての存在を解釈することは相当な苦労があったのだと思われます。

本館に対して従属的な存在であること、調和の取れた建築物であることは欠かせない項目として、それを叶えるためrに織部焼の緑をチョイスしました。

外壁に緑を使うことは大胆な決定でしたが、周囲の公園にうまく溶け込む結果となりました。

晩年の活動

国立国会図書館新館(1986)

晩年に差し掛かった前川は「国立国会図書館(1986)」の竣工に立ち会い(実際はMID同人のスタッフが中心となって)にも行っていました。

しかし一点、前川が苦言を呈したというポイントがあります。

それは斜めにかかった屋根です。

前川はフラットルーフに強いこだわりを持っており、それはモダニズム建築由来のものだと誰もが思っていたが、前川はこのように話しています。

伝統的な部屋には、かなわないからだよ

ただの好みではなく、伝統的なデザインにリスペクトを感じた結果としてデザインを避けているなんてプロ意識の高さを感じますね。

同年、前川國男は81歳の年齢で死去します。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は前川國男の人生と作品についてご紹介させていただきました。

この時代の建築家を調べるたびに当たり前のように建ち並び、目に入っている建物には一人一人設計から建設まで携わった人々がいることのありがたさを改めて感じます。

古今東西に影響を残す戦争ですが、建築家にとってのそれはより意味合いが異なるのではないのか、としみじみ思いました。

また、海外の建築を真似するときにこんなに障壁があるなんて思っても見ませんでしたね。

他国の、あるいはもっと身近な距離感で文化が交換されるたいていの場合、本記事での前川國男のようにローカライズという名の修正をしてくれています。

紀伊国屋書店 新宿本店のように現在でも目にできる作品が多く残っている方なので、もし目にする機会があれば是非、建築の有り難さと面白さに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。