こんにちは。ユアムーン株式会社 編集部です。

皆さんはピエール・ボナールという人物をご存じですか?

ボナールは19世紀のフランス・パリで活躍した画家です。写実主義への反発から生まれたグループ『ナビ派』に属し、モーリス・ドニやエドゥアール・ヴュイヤールなどを率いて精力的に活動した中核メンバーでした。

本記事ではそんな、ナビ派の中でも一際目を引く存在であるボナールの人生と作品を見ていきましょう。

コンテンツ

Toggleピエール・ボナールって?

基本情報

| 本名 | ピエール・ボナール(Pierre Bonnard,) |

| 出身 | フランス パリ |

| 学歴 | エコール・デ・ボザール(フランスの国立美術学校) |

| 分野 | 油絵 |

| 傾向 | ナビ派 親密派 |

| 師事した人 | ー |

| 案内 | http://www.museebonnard.fr/ |

経歴と作品

ボナールの生まれと環境

ボナールは1867年10月3日、フランス・パリの近郊の町フォントネ=オ=ローズに生まれます。

父が陸軍省の要職を務めるブルジョワ家庭に育ち、高等学校まで優秀な成績を修めます。

語学や哲学に興味を示していた一方で、この頃から素描に取り組んでおり、密かに画家になることを夢見ていました。

しかし家庭の事情からか、大学の法学部へ入学が決まったことを期に一度は画家になることを諦めています。

諦めきれなかったボナール

学業と並行して美術館にたびたび赴いては模写をするという、美術への情熱を捨てきれない生活を送っていたボナールは1887年、ある決断を下します。

それは私立の画塾アカデミー・ジュリアンへの登録です。これはボナールの中で燻っていた絵画への未練に決着をつけるための第一歩でもあり、後の国立美術学校への準備としても良い選択だったでしょう。

そして重要なのは、この画塾アカデミー・ジュリアンでボナールは、のちにナビ派を結成することになるモーリス・ドニ、ポール・ランソン、ポール・セリュジエらと出会うことです。

ナビ派の結成

ボナールは1888年、画塾で出会った仲間と共にナビ派を結成します。

ナビ派には、ボナールが1889年に合格し入学した国立美術学校で出会ったルーセル、エドゥアール・ヴュイヤールなども加わります。

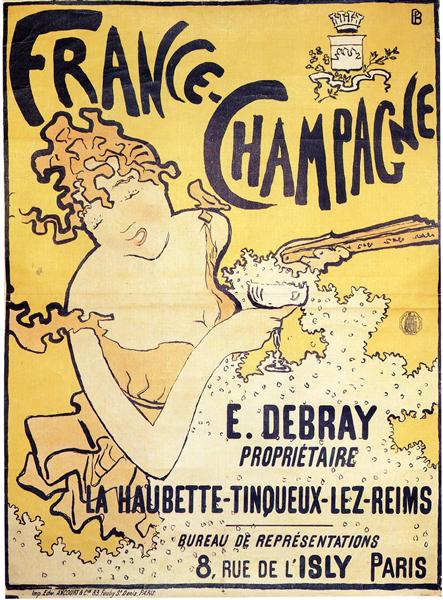

ナビ派とジャポニズム

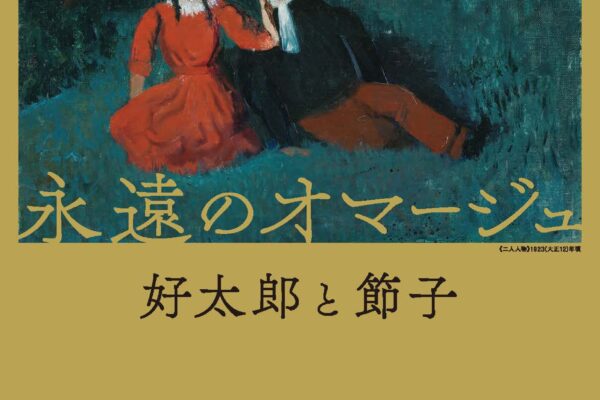

『<フランス=シャンパーニュ>のポスター(1891年)』

ボナールは在校中にポスターで賞金を獲得し、このことを父に伝えると、画家の道を目指すことに許しをもらいます。

この時の作品がボナールの素描への情熱をよく表す『<フランス=シャンパーニュ>のポスター』です。何度もクロッキーを重ねて検討された構図には、メインのモチーフを中央から大胆にずらしている部分などに当時のジャポニズムからの影響も見られます。

1880年以降、日本の浮世絵や版画がヨーロッパ諸国に持ち込まれ、独自に発展したモチーフや構図は西洋芸術に大きな影響と流行をもたらしました。

ボナール率いるナビ派とジャポニズムの出会いは、1890年に国立美術学校で開催された「日本美術展」がきっかけでした。この展示会では760点あまりの作品が展示され、日本美術ブームの火付け役となりました。

日本かぶれのナビと呼ばれて

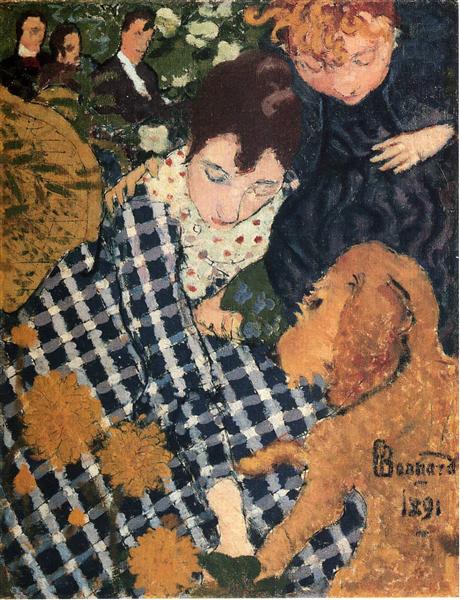

『<庭の女性たち>4点連作より <格子柄の服を着た女性>』

ゴッホやゴーギャンなど多くの画家に影響を与えたジャポニズムですが、その中でもボナールは特にジャポニズムの要素を積極的に取り入れようとした人物でした。

屏風や掛け軸から着想を得た縦長の構図、市松模様に代表される格子模様、大胆に余白を残した配置などは多くの作品に見られます。

版画に見られるテーマ・モチーフの多様さ、ありのままの風俗を切り取った画面などにボナールは注目し、自身もパリの都市風景を中心に多くの作品を手掛けました。

その傾倒ぶりから「日本かぶれのナビ(ナビ・ジャポナール)」と当時は呼ばれていたようでしたが、この頃のボナールを指して浮世絵画家の眼そのものを授かった、とボナールの観察眼と作品へ落とし込む技術の高さを評価されています。

マルトと裸婦画

『黒いストッキングの少女(1893年)』

1893年、ボナールは後に妻となるマリア・ブールサン(通称マルト)という女性と知り合います。マルトとの出会いによって、これまでの素描による人体表現は一斉に進展を見せます。

マルトと出会って以降一気に数を増やした人物画・裸婦画で、ボナールは人体のエロティシズムや、文学・演劇などの発展と共に発達した愛情表現を研究しました。

このようなテーマはユダヤ=キリスト教文化のもとで長らく禁忌とされていましたが、フランス大革命を受けて宗教的規範ではなく人間性が求められ、肉体と心理状態の繋がりはむしろ重要な主題になっていきました。

また(少なくともボナールにおいては)裸婦画の流行には浮世絵として流入してきた春画の影響も大きいと考えられています。

都市を離れ、自然と室内の時代へ

『赤い格子柄のテーブルクロス(1910)』

1900年頃になるとゴーギャンの思想の力は衰退しつつあり、それに並行してナビ派のグループも自然な解消を迎えようとしていました。

ボナールは1889年から数年おきに、ヴュイヤールを連れてイギリス、スペインなどの国へ赴いていました。病弱だったマルトの看病のためという理由もあったようですが、結果的には都会の喧騒から離れ郊外の自然風景に触れたことで美術に改めて向き合うきっかけになったようです。

ボナールは室内における人物(主にマルト)と戸外からのぞく自然に注目し、これまでに用いた技法やモチーフの集大成のような形で作品をつくっていきました。

『田舎の食堂』は室内と戸外の空間がほぼ同等に位置する画面構成とバラバラの光の効果が表現された意欲作、『赤い格子柄のテーブルクロス』ではジャポニズムから取り入れた紅白の格子模様をメインに描かれています。

また妻のマルトはもちろんのこと、犬や猫、小さな子どもを描くことも多く、このことから理想化された空想の世界ではなく身近な親戚などをモチーフにする『親密派(アンティミスム)』とも呼ばれていきました。

第一次世界大戦を挟み1926年。ボナールはマルトと結婚をし、地中海を遠望するル・カネの丘の上に家を建てます。

この年にカーネギー財団(「知識・理解の発達と普及」を目的に組織の運営・設立を行う慈善団体。)の審査員に就任し、フランスだけでなくアメリカ合衆国でも知名度を高めていきます。

神聖化されたマルト?

『浴槽の裸婦(1936)』

入浴中の女性というプライベートな存在をあるがままに描いた『浴女』は、1910年ごろから描いていたマルトの日常を切り取った裸婦画の延長線上で、ヴュイヤールなどの他のナビ派と共に見られる特徴である「親密派」の更に先を描いた、ボナールの個性が表れたものと言えます。

ル・カネに滞在することが多くなった1920年代は浴室にいるマルトを描いた作品が主な画題になり、そのどれもが女性の美しいボディラインと戸外から差し込む光の調子が生み出す官能的な美を探るための習作であるかのようでした。

その一方で、女性の顔はどれも曖昧にぼかされ、マルトの実年齢と大きくかけ離れた若々しい体つきで描き続けたことは、ボナールの中の女性像あるいは逆にマルトそのものを女神のように神聖化する意図が見えるようです。

ル・カネで迎えた晩年

『The garden step(1940)』

ボナールの晩年である1940年代は第二次世界大戦下であることを踏まえても、成功の余韻や悠々自適さとはかけ離れたものでした。

その発端は1940年、国立美術学校からの親友であり何度もスペインでの制作旅行を共にしたヴュイヤールの訃報でした。訃報を届けたドニにボナールはこう返事をしたとされています。

「君は制作を行っていることと思う。この事実に耐えるにはそれが必要だ。」

この頃には、今までテーマ立てて手掛けられた過去の作品からは連続性が失われていたにも関わらず、悲しみに耐えるためにボナールは筆を握ることしかできませんでした。

しかし妻・マルトが1942年に、ドニも1943年に死去します。半身を割くような喪失を連続で体験したボナールの作品は瞑想を誘うような抽象的な筆致と激しいコントラストが見受けられます。

そしてボナールが1947年1月3日にル・カネの別荘でこの世を去ります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

ナビ派の中心的メンバーの中で各国での知名度が高いボナールは、共通する特徴や技法ではない繋がりにあるナビ派としてはジャポニズムや妻のマルトの影響を強く受け、ナビ派のイメージを固めることに一役買ったと言っても良い人物でした。

しかし当時および歴史的な面で見た時、この評価は絶対的なものではありませんでした。ボナールの死後に起こったマティスの逸話をご紹介します。

1947年1月、ボナールの死後に美術評論家のクリスチャン・ゼルヴォスが

「ボナールは大画家なのだろうか?」

と疑問を呈したのに対し、親交のあったアンリ・マティスがこう答えました。

「そうさ!ピエール・ボナールは今日大画家であるし、未来にあっても間違いなくそうであることを私は保証する。」

印象派や20世紀に差し掛かり登場してきたアヴァンギャルド芸術に挟まれ、自他ともにプライベートに踏み込んだ心理的な探求を主軸に製作したボナールの評価は必ずしも一致したものではなかったようです。

しかし1984年のパリで開かれたポンピドゥー・センターの回顧展をきっかけにボナールの作品が数回の展示会で公開され、新たにボナールおよびナビ派の再評価の流れが生まれ今日にいたるようです。

サロンという評価基準がないことや画家の地位という面では、ボナールの活躍した19世紀末はかつての西洋美術家の中では恵まれていると言えるでしょう。

しかし同時期の芸術運動や技法を貪欲に取り込み、ナビ派というグループを背負って作品を生み出したボナールはマティスの言葉通りの「大画家」であったと言えるのではないでしょうか。

出典

高橋明也 監修・諸、島本英明著『もっと知りたい ボナール 生涯と作品』東京美術、2018年。